マウスは、パソコンの画面上でカーソルを動かしたり、クリックやスクロールといった基本的な操作を行うための入力デバイスです。

パソコン作業に欠かせないマウスですが、種類や機能が多く、どれを選べばいいのか迷う方も多いと思います。

自分に合わないマウスを使っていると、手や指が疲れやすくなったり、作業効率が落ちてしまったり、ひどい場合は腱鞘炎などのトラブルにつながることもあります。

この記事では、マウスの基本的な知識から選び方のポイント、注意点までを分かりやすく解説していきます。

- 接続方式は用途に応じて有線・Bluetooth・無線 (2.4GHz)を選ぶ。

- マウスサイズは手の大きさや持ち運びの有無で決める。

- 進む・戻るボタンやDPI切替など、必要なボタンがあるか確認

- 最低でも進む・戻るのサイドボタンはあった方がいい

- BluetoothマウスはPCが対応しているかを事前に確認

- BIOS画面ではBluetoothマウスは使えないので注意

- 腱鞘炎対策にはエルゴノミクスマウスが効果的

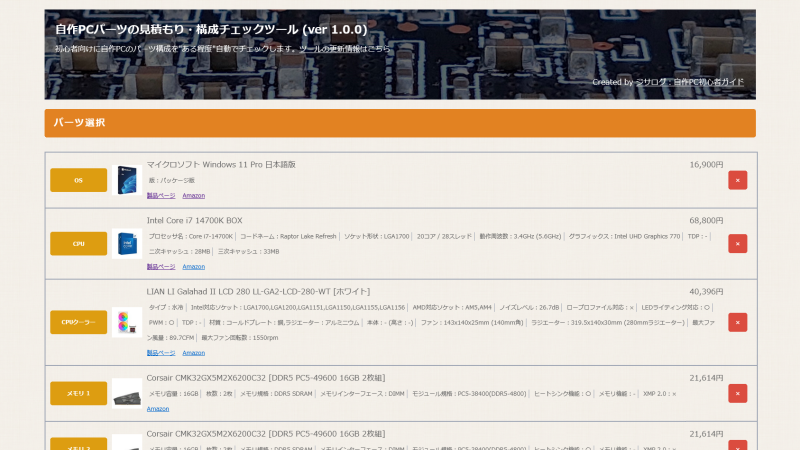

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

マウスの基本知識

マウスの接続方式やサイズ、メリットなどマウスの基本的なことについて解説していきます。

マウスの接続方式(USB有線 / Bluetooth / 無線(2.4GHz))

マウスの接続方式には主に次の4種類があります。

| USB有線 | Bluetooth | 無線 (2.4GHz) | PS/2 (旧型) | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 | ・電源不要で安定 ・価格が安い ・遅延がなくゲーム向き | ・配線不要で見た目スッキリ ・USBポートを使わない ・持ち運びに最適 | ・USBレシーバーで簡単接続 ・USBレシーバー紛失に注意 ・レシーバー格納タイプあり | ・安定した有線接続 ・現在主流ではない ・一部の古いシステム で使われる |

| 接続方式 | 有線 | 無線 (Bluetooth) | 無線 (USBレシーバー) | 有線 (専用ポート) |

| レスポンス | ◎ | △ | ○ | ◎ |

| 接続の安定性 | ◎ | △ | ○ | ◎ |

| 電源・電池 | 不要 | 必要 (電池/バッテリー) | 必要 (電池/バッテリー) | 不要 |

| 使用ポート | USBポート | 不要 | USBポート (レシーバー) | PS/2ポート |

| セットアップの手軽さ | ◎ 挿すだけ | △ ペアリングが必要 | ◎ 挿すだけ | ◎ 挿すだけ |

| 配線の自由度 | △ ケーブル制限あり | ◎ 非常に自由 | ◎ 非常に自由 | △ ケーブル制限あり |

| 持ち運びやすさ | △ ケーブルが邪魔 | ◎ | ○ レシーバー紛失リスク | △ ケーブルが邪魔 |

| 入手性 | ◎ | ◎ | ◎ | × PS/2マウスがない |

デスク上のケーブルをなくしてスッキリさせたい方は、Bluetoothや無線(2.4Ghz)などのワイヤレスマウスがおすすめですね。

持ち運ぶ機会が多くてケーブルが邪魔という方は、USBレシーバーの紛失リスクも含めればBluetoothマウスが一番です。

また、一瞬一瞬が重要で勝敗が分かれるようなゲーム用途であれば、レスポンス(応答速度)や安定性から有線マウスが良いでしょう。

マウスのレスポンス(応答速度)と接続の安定性は、技術仕様上、有線接続(特にUSB有線)は直接信号を送受信するため、遅延が非常に少なく、接続も安定しています。

そのため、FPSなど素早い反応が求められるゲームを遊ぶユーザーには根強い人気があります。

ただし、プロゲーマーや競技志向の方で安定性やレスポンスも気にする場合の話で、少し楽しむようなエンジョイ勢であれば、Bluetoothや無線(2.4GHz)でも問題ないと思っています。

![]() ケンさん

ケンさん

Bluetooth接続や2.4GHz無線接続は、いずれも無線通信を利用しているため、わずかながら信号の遅延や電波干渉の影響を受ける可能性があります。

特にBluetoothは、省電力設計や通信プロトコルの都合上、レスポンス(応答速度)がやや大きくなる傾向があります。

とは言え、これらの差はあくまで技術的なものであり、一般的なオフィスワークや日常的なPC操作においては、体感できるほどの違いが出ることはまずありません。

Blueoothは「△」となっていますが、他の接続方式と技術的に比較するとこのような結果にはなりますが、だからと言って操作性が損なわれるほど悪いという意味ではなく、日常用途であればBluetoothでも十分快適に使用できます。

![]() ケンさん

ケンさん

接続方式ごとの特徴、メリット・デメリットも解説しています。

≫ 関連記事:マウスの接続方式とは?Bluetooth、有線、無線(2.4GHz)、PS/2を解説

マウスのサイズ(小型 / 中型 / 大型)

マウスのサイズは、大きく分けて小型(S)、中型(M)、大型(L)の3種類があります。画像は左から、小型(S)、中型(M)、大型(L)です。

具体的な数字をまとめると次のようになります。

| サイズ | 全長 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 小型 | 85~100 mm | ・持ち運びやすく幅広いシーンで使える ・手の小さい人向け ・つかみ持ちやつまみ持ちに適する ・軽量で疲れにくい |

| 中型 | 100~120 mm | ・標準的な手の大きさに対応 ・バランスが良く多くの人にフィットしやすい ・幅広い使用用途で使える |

| 大型 | 120~135 mm | ・手の大きい人向け ・安定感がある ・かぶせ持ちに適する ・長時間の作業に向く |

マウスのサイズはメーカーや製品ごとに基準が異なり、明確な数値で定義されているわけではありません。

エレコムの一部のモデルにはS, M, Lのサイズがあるのと、その他色々なマウスのサイズを調査した結果、表のようなサイズで分類しました。

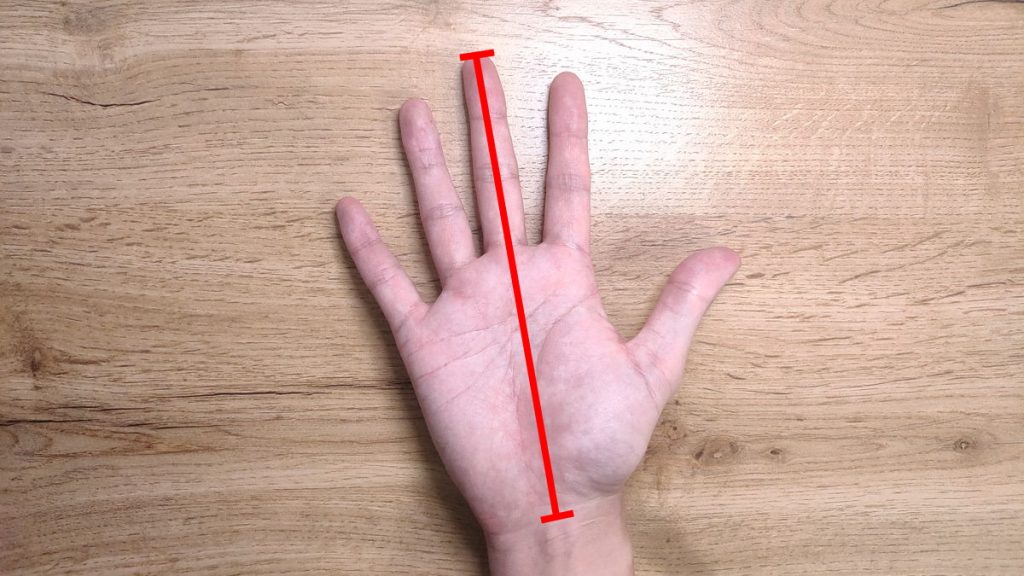

実際にサイズ別にかぶせ持ちで持った時は次のようになります。

私の手のサイズは平均の184mmで、成人男性の平均です。

計測方法は手首のしわから中指の先までで、男女別の手のサイズの平均は次の通りです。

男性平均:183.4mm

女性平均:169.3cm

主に決め手となるのは、自分の手のサイズ、長時間使用やパソコンを持ち運びするかという点です。

小型マウスは、手が小さい方や持ち運びを重視する方に向いており、ノートパソコンと一緒に使う場合にも便利です。

中型マウスは、多くの人の手にフィットしやすく、長時間の作業でも疲れにくいバランスの良さが特徴です。

大型マウスは、手が大きい方やしっかりとしたグリップ感を求める方におすすめで、精密な操作やゲーム用途にも適しています。

他にもサイズ別のメリット・デメリットも含めて解説しています。

≫ 関連記事:マウスサイズ(小型/中型/大型)の違いと選び方を徹底解説

マウスの持ち方(かぶせ持ち / つかみ持ち / つまみ持ち)

マウスの持ち方には主に3種類あります。

最もメジャーな「かぶせ持ち」、FPSやアクションゲームなど素早い反応や操作に適した「つかみ持ち」、細かい操作や素早いクリックに適した「つまみ持ち」です。

| 名称 | 持ち方 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|---|

| かぶせ持ち | 手のひら全体でマウスを覆うように持つ。 手とマウスの接触面積が広く、 しっかりと包み込むように支える。 | ・安定感があり長時間の使用でも疲れにくい ・細かい動きよりも大きな動きが得意 | ・作業全般 ・長時間の作業 ・MMORPGやシミュレーションゲームなど |

| つかみ持ち | 指と手のひらの下部でマウスを つかむように持つ。 指を立ててアーチ状にマウスを握る。 | ・細かい操作と大きな動きの両方に対応 ・指先の力を使いやすい | ・素早い反応や操作が求められる作業 ・FPSやアクションゲームなど |

| つまみ持ち | 指先だけでマウスをつまむように持つ。 手のひらはほとんど接触せず、 マウスを浮かせ気味に操作。 | ・細かい動きや素早いクリックがしやすい ・長時間使用では疲れることがある | ・細かいマウス操作が必要な作業 ・素早いクリックや連続クリック操作 ・短時間の作業 |

他にも持ち方別のメリット・デメリットも含めて解説しています。

≫ 関連記事:3種類のマウスの持ち方を徹底解説(かぶせ持ち/つかみ持ち/つまみ持ち)

マウスの選び方【機能面】

マウスの性能や操作性に関わるポイントについて解説していきます。

マウスのセンサー(光学式 / BlueLED / IR LED / レーザー式)

マウスのセンサーとは、マウスを動かしたときにその位置や動きを検出し、コンピュータ上のカーソルに反映するための部品・技術を指します。

センサーはマウスの「目」にあたる存在であり、ユーザーの手の動きを正確に読み取る役割を担っています。

マウスセンサーには主に次の4種類があります。

| センサー | 光源の種類 | 主な特徴 | 読み取り精度 | 使用可能な表面 | 消費電力 | コスト | 使用用途 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普段使い | ビジネス | ゲーム | クリエイティブ | |||||||

| 光学式(LED) | 赤色LED | ・安価で普及率が高い ・動作が安定している ・透明や光沢面には弱い | 標準的 | 普通 | 低い | 安い | ◎ | ◎ | △ | △ |

| BlueLED | 青色LED | ・光沢面や布など多様な表面で使用可能 ・高い読み取り精度 ・コストはやや高め | 高い | 高い | やや高い | 普通 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |

| 赤外線(IR)LED | 赤外線LED | ・消費電力が非常に低い ・目に見えない光で目に優しい ・読み取り精度は高め | 高い | 普通 | 非常に低い | やや高い | ◎ | ◎ | ○ | ○ |

| レーザー式 | レーザー光 | ・非常に高い読み取り精度 ・ガラスや光沢面でも使用可能 ・価格が高め | 非常に高い | 非常に高い | やや高い | 高い | ○ | ○ | ◎ | ◎ |

ざっくりと総合的な性能を見ると次のようになります。

レーザー式 > BlueLED = IR LED > 光学式(赤色LED)

センサー別にコストを記載していますが、あくまで部品がそういう傾向にあるという話で、マウス自体の価格はセンサーよりも他の機能や仕様によって左右されることが多いです。

そのため、「コストが高い=価格の高いマウス」という意味ではないことに注意です。

他にもセンサー別のメリット・デメリットなども解説しています。

≫ 関連記事:マウスセンサーとは?役割や4つのセンサーの特徴やメリットなどを解説

マウスのボタン

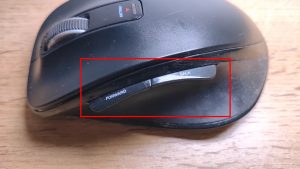

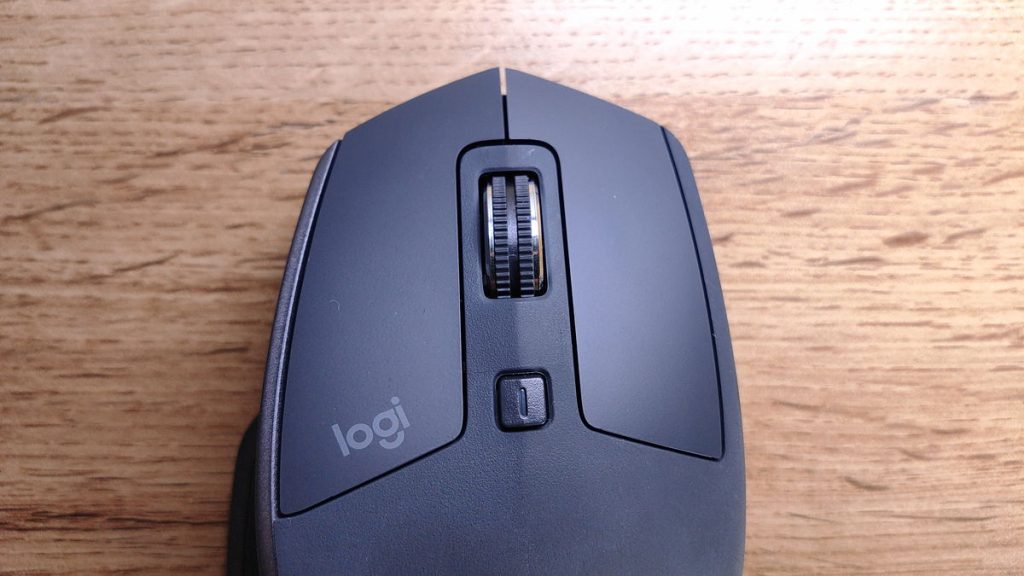

マウスには様々なボタンが付いていますが、その名称と場所について解説します。

| ボタン名 | 主な役割 | 備考 |

|---|---|---|

| 左ボタン | ・クリック操作の基本 ・選択やドラッグ ・ダブルクリックでファイルやアプリの起動 | ・基本どのマウスにもある |

| 右ボタン | ・基本どのマウスにもある ・コンテキストメニューの表示 ・追加オプションや詳細設定の呼び出し | |

| ホイール ホイールボタン | ・上下スクロール ・ホイール押し込みでミドルクリック ・左右チルトで横スクロール (対応マウスのみ) | |

| サイドボタン (進む/戻る) | ・ウェブブラウザやエクスプローラーでの 「進む」「戻る」操作 ・専用ソフトウェアに対応しているマウスでは、 カスタマイズして他の機能割り当ても可能 | ・多くのマウスで搭載されているが、 ないマウスもある。 ・このボタンは絶対に欲しい。 |

| DPI切替ボタン | ・マウス感度(DPI)の変更 ・用途に応じて素早く切り替え可能 | ・ゲームやクリエイティブな 用途であれば欲しい。 |

| ファンクション ボタン | ・任意の機能やショートカット割り当て ・メーカーが出している専用の ソフトウェアでカスタマイズ ・ゲーミングや作業効率化に活用 |

左右ボタンとホイールについては基本的にはどのマウスにも付いています。

その他に、ウェブページなどで便利な進む・戻るができるサイドボタン、マウス感度(速度)をワンタッチで切り替えることができるDPIボタン、自分でキーやショートカット、機能などを割り当てることができるファンクションボタンがあります。

![]() ケンさん

ケンさん

ファンクションボタンは比較的高めなマウスに付いていることが多いので、自分がよく使うものをマウスから呼び出して利便性を高めたいということと価格との相談になってきますね。

そこまでは求めてない、価格的に難しいという方は、最低でも進む・戻るのサイドボタン付きのマウスがおすすめですね。

ウェブページやフォルダでマウスから戻るができるだけで、かなり便利になると思います。

用途別にどのボタンがあった方がいいのかなどを解説しています。

≫ 関連記事:マウスボタンの種類と役割を徹底解説

マウスホイール

マウスホイールは、パソコン用マウスの中央に配置されている回転式のパーツで、主に画面のスクロール操作を手軽に行うために使われます。

具体的には、指でホイールを上下に回すことで、ウェブページや文書などの表示範囲を素早く移動することができます。

他にも、色々なことができます。

- ウェブページのリンクをホイールクリックすることで新規タブで開く。

- ウェブページをホイールクリックして上下に動かすことでオートスクロール

- Ctrlを押しながらホイールを回すことで拡大・縮小

ホイールを使わない場合は、キーボードの矢印キーや右端にあるスクロールバーを操作することになります。

しかし、その操作だと手を大きく動かしたり、視線やカーソルを移動させたりする手間がありますが、マウスホイールなら指先だけで操作することができるので操作性が格段に向上します。

また、マウスによってはホイールを左右に倒すことで左右スクロールができるチルト機能もあります。

その他に、マウスホイールの使い方やホイールの種類(段階式・無段階式・チルトホイール・静音)も解説しています。

≫ 関連記事:マウスホイールの役割や使い方、ホイールの種類について

トラックボールマウス

トラックボールマウスは、本体に大きめのボールが内蔵されていて、それを指先や親指で転がすことでパソコンのカーソルを動かす入力デバイスです。

細かい動きや精密なカーソル操作がしやすいので、グラフィックデザインやCAD、映像編集など、細かい作業が多い分野でも重宝されています。

形状やボールの位置にもいくつか種類があり、用途や好みに合わせて選ぶことができます。

- 親指で操作するタイプ

- 人差し指・中指で操作するタイプ

- 手のひらで操作するタイプ

マウス本体を動かす必要がないので、手首や腕への負担が少なく、腱鞘炎などの予防にもつながります。

![]() ケンさん

ケンさん

トラックボールマウスのメリット・デメリットやおすすめのマウスも紹介しています。

≫ 関連記事:トラックボールマウスとは?違いやメリットなどを解説【実体験/写真付き】

マウスの選び方【互換性・注意点】

マウス選びで気をつけておきたい注意点を解説します。

主にBluetoothマウスについてですね。

Bluetoothマウスの場合、PCが対応していること

Bluetoothマウスを使う場合、まずパソコン側にBluetooth機能が搭載されているかどうかを確認しておきましょう。

BluetoothマウスはUSBレシーバーを使わずにワイヤレス接続できるのがメリットですが、パソコン自体にBluetoothがなければ当然使えません。

ノートパソコンの場合、基本的にはBluetoothは標準で対応していますが、デスクトップパソコンの場合は、基本的にBluetoothが付いていません。

もし、Bluetooth非搭載の場合は、別途Bluetoothアダプター(USBタイプなど)を用意すれば後付けも可能です。

他にも、BluetoothやWi-Fiを追加する拡張カードなどいくつか方法を紹介しているので参考にしてください。

≫ 関連記事:自作PCにWi-Fi・Bluetoothを追加する方法

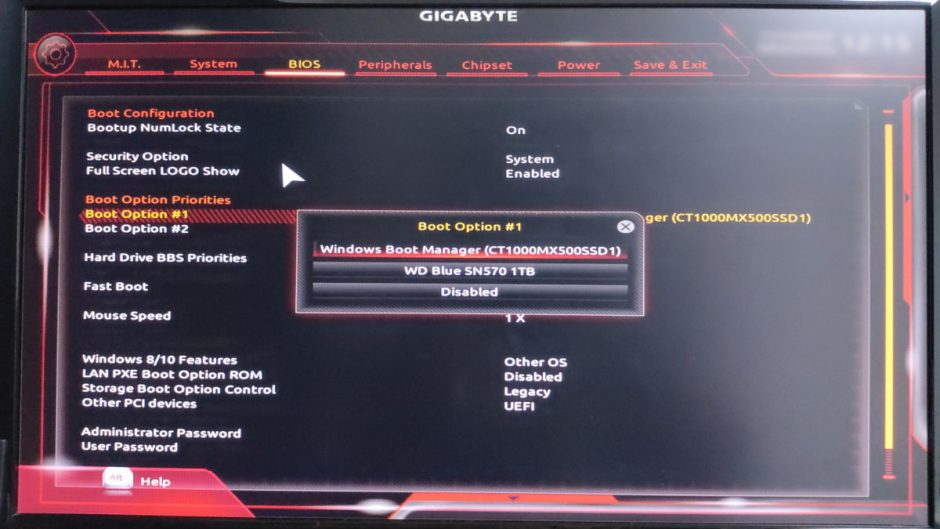

BIOS画面ではBluetoothマウスは使えない

BluetoothマウスはBIOS画面では動作しないため、BIOS画面で使う予定がある方は、USBの有線マウス、または、無線(2.4GHz)マウスを用意しておく必要があります。

Bluetooth機能はWindows上で動作する機能のため、Windowsがまだ実行されていないBIOS画面ではBluetoothマウスは使えません。

OSのインストール時やパソコンの初期化をする時、また、Windowsからは設定できないハードウェア周りの細かい設定をしたい方は、BIOSに入る場合があるのでBluetooth以外のマウスを1つ持っておきましょう。

そもそもBIOSって何ぞや?何ができるんや?という方はこちらをご参考に。

≫ 関連記事:BIOS/UEFIとは?役割や違い、起動方法やアップデートについて解説

マウスの選び方【その他】

左利き対応マウスや設定、健康面への配慮について解説していきます。

マウス腱鞘炎とエルゴノミクスマウスについて

マウス腱鞘炎とは、長時間にわたるマウス操作などが原因で手首や親指の腱鞘(けんしょう:腱を包む滑膜性の鞘)が炎症を起こし、痛みや腫れ、違和感を生じる状態のことです。

「マウス腱鞘炎」は医学的な正式名称ではないものの、パソコンをよく使っている人に多い腱鞘炎をわかりやすく示す便宜的用語ですね。

(通常のマウスの場合)

自然な状態の手首は軽く斜めになっていますが、一般的なマウスを使用する際には、手のひらを机に対して水平にして手首をひねった状態になります。

つまり、マウスを持つこと自体が手首に負荷がかかっている状態というわけです。

この不自然な姿勢が長時間続くことで、手首や前腕の筋肉・腱に余計な負担がかかりやすくなります。

(エルゴノミクスマウスの場合)

エルゴノミクスマウス Amazonで見る 楽天で見る Yahoo!ショッピングで見る では、手首の角度が自然な状態に保たれるように設計されているため、手首のひねりを避けることができます。これにより、手首や前腕の筋肉・腱にかかる負担が大幅に軽減され、長時間の作業でも疲れにくくなります。

特に縦型マウスは、手を握手するような角度で保持できるため、手首がひねられることなく、よりリラックスした姿勢でマウス操作をすることができます。

![]() ケンさん

ケンさん

マウス腱鞘炎とエルゴノミクスマウスの特徴やメリットなどもまとめています。

≫ 関連記事:腱鞘炎予防マウス(エルゴノミクスマウス)とは?

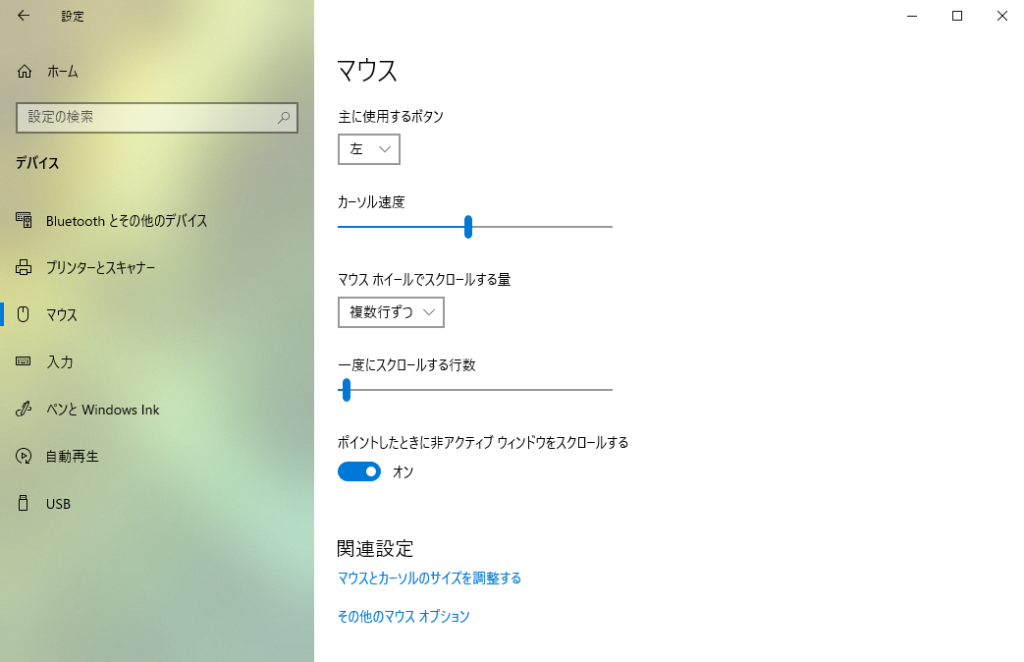

マウスの設定について

マウス設定では、パソコンで使うマウスの動きやボタンの割り当て、感度などを自分の使いやすいように調整することができます。

主な設定項目としては、カーソルの移動速度(ポインタ速度)、左右ボタンの入れ替え、ホイールのスクロール量、ダブルクリックの反応速度、などがあります。

また、マウスによっては、そのマウスのメーカーが出している専用のソフトウェアでカスタマイズすることもできます。

Windows標準のマウス設定では設定できないファンクションボタンへの機能やショートカットキー、マクロなどの設定も可能です。

プロファイル機能により、マウスのボタンを押すことで設定を入れ替えることができるモデルもあります。

これらを自分に合った設定にしておくことで、パソコン作業効率や快適性の向上、誤操作の防止、手や腕への負担の軽減が見込めます。

特に長時間パソコンを使う方や、イラストやデザインなど細かい作業をする場合は、マウス設定を最適化しておくと快適に作業できるのでおすすめです。

細かい設定項目や設定方法、私が持っている「ロジクール MX Master 2S」「エレコム M-DUX30」の専用ソフトウェアのカスタマイズ画面も紹介しています。

≫ 関連記事:マウスの設定方法・項目やメリットについて【効率化/負担軽減】

左利き・両利きマウスについて

左利きの方がマウスを選ぶ際は、左手専用モデルや左右対称デザインを選ぶのがポイントです。

マウスの多くは右手用に作られているため、左利きの方が無理に右手用を使うと手首や指に余計な負担がかかりやすくなります。

というか、手に全くフィットしないので違和感しかありません。

左利き用マウス

左右対称マウス

左右対称タイプのマウスは、右手・左手どちらでも違和感なく使えるように設計されています。

左右のクリックボタンやサイドボタンが両側に配置されているため、右利き・左利きどちらの方でも直感的に操作できます。

特に、サイドボタンが両側に付いているモデルなら、利き手を問わずショートカットやブラウジング操作が快適に行えます。

≫ 関連記事:左利き用マウスとは?特徴や右利き用との違い、おすすめマウスを解説

まとめ:自分の手のサイズや用途に合ったマウスを選んで快適な操作を手に入れよう!

この記事では、マウスの種類や接続方式、サイズ、持ち方、機能や互換性、さらには健康面への配慮など、マウス選びで押さえておきたいポイントをまとめて解説しました。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- 接続方式は用途に応じて有線・Bluetooth・無線 (2.4GHz)を選ぶ。

- マウスサイズは手の大きさや持ち運びの有無で決める。

- 進む・戻るボタンやDPI切替など、必要なボタンがあるか確認

- 最低でも進む・戻るのサイドボタンはあった方がいい

- BluetoothマウスはPCが対応しているかを事前に確認

- BIOS画面ではBluetoothマウスは使えないので注意

- 腱鞘炎対策にはエルゴノミクスマウスが効果的

マウスは毎日触れるツールだからこそ、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

接続方式・サイズ・持ち方・センサー・ボタン構成など、確認すべきポイントは多岐にわたりますが、それぞれの特徴を理解して選ぶことで、作業効率の向上や疲労の軽減にもつながります。

また、使用環境や体への負担を考慮したエルゴノミクスマウスや自分に合ったマウス設定にすることで、より快適な操作が実現できます。

ぜひ、本記事を参考にして、自分の手にフィットし、目的や作業スタイルに合った最適なマウスを見つけてください。

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド