自作PCでパーツ構成を考える際に、ストレージの容量をどの程度にするべきか悩みどころだと思います。

普段使いやビジネス用途であれば、そこまでの容量は要らないですし、逆に、3Dゲームや動画編集であれば、1つ1つの容量が大きいので適切なストレージ容量にしないといけません。

経験上、ストレージ容量が一杯になった時に、データを移動したり、不要なものを削除するという対策は、かなりのストレスになるのでおすすめできません。

そうならないように、ある程度余裕のあるストレージ容量にすべきなので、ストレージ容量に関する基本的な部分を抑えつつ、使用用途別にどの程度の容量があれば良い目安について解説していきます。

- ストレージ容量は用途に応じて選ぶ

- 「容量一杯になったら整理する」はストレス大なのでNG

- NVMe SSD 1台の1TB, 2TBが最も主流

- OSの容量は100GB~150GBを見ておく

- 普段使いなら256GB~512GBが目安

- 3Dゲームは1TB~2TBが推奨

- 動画編集は1TB以上が安心

- データ容量が足りなくなった時のことも考えておく

- ストレージ増設できるようにM.2スロットや2.5/3.5インチベイの空きを作る

- 外付けのSSDやHDDで備える

ストレージの規格や主流のストレージ構成などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのストレージ(SSD/HDD)の選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

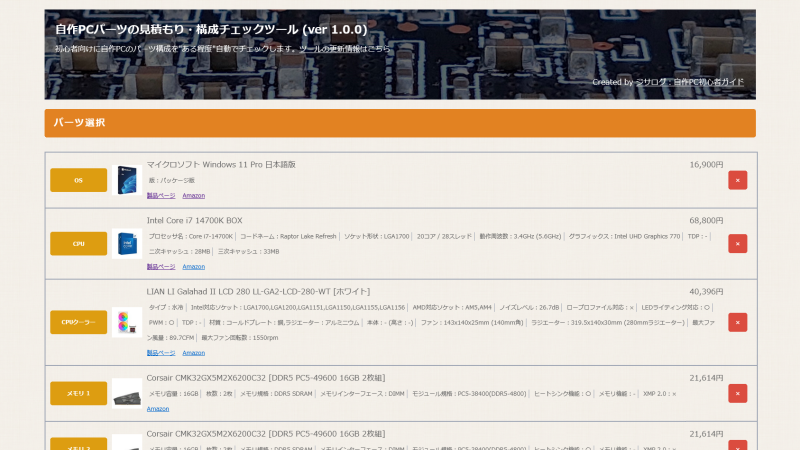

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

目次

ストレージ(SSD/HDD)の容量について

まずは、ストレージ容量について基本的な部分を解説していきます。

ストレージの容量とは?

ストレージの容量とは、データを保存できる量のことを指します。

パソコンやスマホ、タブレットなどのデバイスにはデータを保存するためのストレージが必須で、この容量が大きいほど、多くのデータを保存することができます。

例えば、写真、動画、音楽、アプリケーション、ゲームデータ、ドキュメントなど、さまざまな種類のデータがストレージに保存されます。

最近のストレージの容量は、500GB~2TBあたりが主流で、使用用途などからどの程度の容量が必要かを考え、ストレージの容量を決めていくことになります。

![]() ケンさん

ケンさん

事前に容量をある程度予測する

ストレージの容量を決めるために、事前にストレージの容量をある程度予測することが重要になってきます。

例えば、3Dゲームや動画など大きい容量のデータを扱う場合は、それなりのストレージ容量が必要になってきます。

一方で、ネットサーフィンなどの普段使いでそもそもあまりデータを保存しなかったり、ビジネス用途でドキュメントやメールぐらいしか保存しなかったりする場合、あまり容量は必要ありません。

このように、パソコンの使用用途によってストレージの容量が大きく変わるため、まずは、使用用途を決めて、どういったデータファイルを扱うのかを明確にしておく必要があります。

その上で、同じ使用用途でも人によって使い方が全然違うので、もう少し深掘りして自分がどういう使い方をしていくのかも考えると良いでしょう。

例えば、同じゲーム用途でも、2Dゲームを遊ぶのか、3Dゲームを遊ぶのかで容量が変わってきますし、1つのゲームを長く遊んでいくタイプと色々なゲームを遊びたいタイプでも必要な容量が変わってきます。

2Dゲームであれば、1本あたり数MB~10GB程度で済みますが、FortniteやApex LegendsのようなトリプルA級の3Dゲームであれば、1本あたり50~80GB前後必要となってきます。

このように、同じ用途でも人によって全然違うので、できるだけ自分の使い方を想定して、どのくらいのストレージ容量が必要になってくるかをある程度目星をつけた上で、ストレージを選ぶようにしましょう。

後程、使用用途別の容量の目安についても解説していきます。

将来的にどのくらいデータ容量が増えるか

また、将来的なデータの増加を考えることも大切です。

今後どのくらいのペースでデータが増えていくのかを予測し、それに対応できる余裕を持ったストレージを選ぶと良いでしょう。

ただし、普段使いやビジネス用途だと扱うデータ容量が小さいので、それほど気にする必要はありません。

また、ゲーム用途だと一定のペースでゲームをダウンロードしていくわけではないので、使用用途によっては予測するのは難しいです。

一方で、YouTube投稿のために動画編集をして、週1本コンスタントにアップロードしていく場合は、ある程度予測することができます。

例えば、1本当たりの素材動画・編集後のデータが5GBとした場合に、週1本であれば年間260GB、5年間で1250GB(1.25TB)となります。

編集後は素材データを消す、YouTubeに上げたら編集した動画も消すといった運用によっても容量が変わってきますが、定期的に容量が増えていくような使用用途の場合は、こういう感じで容量の増加ペースを概算することで、ストレージ容量の1つの目安とすることができます。

また、それ以上に続けるとなった場合、さらに容量が必要になってきますが、その時に備えてストレージを増設できるように、M.2スロットや2.5/3.5インチベイに余裕のあるマザーボード、PCケース選びをしておくことも重要です。

容量一杯になったらその都度削除はNG

自作PCを組むとなると10~30万程度するので、全体のバランスや予算を見て、どこかしら調整することもあるかと思います。

その結果、「容量が一杯になったらその都度削除・整理するからいいや」という考えで、容量が低めなストレージを選ぶのは、後々面倒になることになるのでおすすめできません。

毎回ストレージの容量が足りなくなってから不要なデータを削除する運用では、データの整理に多くの時間を取られることになります。

大体の場合、何か新しいデータを保存する際に容量不足に気づいて対処することになります。

新しいことを進めようとしている時に、こういったデータ整理で時間を取られるのは、経験上かなりのストレスです。

例えば、ゲームをプレイする際に「新しいアップデートが来たけど、空き容量が足りない…」と慌てて不要なデータを削除するのは面倒ですし、動画編集などの作業中に「保存できません」「空き容量不足です」と警告が出ると、作業が止まってしまいます。

![]() ケンさん

ケンさん

ストレージの容量が常にギリギリだと、必要なデータを残しつつ不要なデータを探して削除する作業が頻繁に発生します。

これが繰り返されると、時間や手間がかかるだけでなく、誤って重要なファイルを削除してしまうリスクも高まります。

また、これを繰り返していると、消してもいいか悩むような重要度の高いデータばかりが残ることになるので、データを消すという判断を迫られる度、どれを削除するのか判断が難しくなります。

結果的に長時間悩むことになり、かなりのストレスになるため、ストレージ容量はできるだけ余裕を持って選ぶことをおすすめします。

![]() ケンさん

ケンさん

また、予算の関係でどうしても容量の多いストレージを選ぶのが難しいという場合は、容量が一杯になった時に備えて、ストレージの増設や外付けのSSD・HDDなどで対処することを前提にパーツ構成を考えておいた方がいいでしょう。

ストレージの規格別の容量の目安

ストレージには、NVMe SSD, SATA SSD, HDDの3つの規格のストレージを使うことになります。

このストレージの規格によって選べる容量や1万円前後の製品の容量が違うので、参考になるようにまとめておきます。

| ストレージの規格 | 容量の目安 | 1万円前後の製品の容量 |

|---|---|---|

| NVMe SSD | 128GB, 240GB, 256GB, 500GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 250GB~1TB |

| SATA SSD | 128GB, 240GB, 256GB, 500GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB | 250GB~1TB |

| HDD | 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB, 24TB | 1~4TB |

NVMe SSDとSATA SSDの容量や相場は大体似ています。

最近では、NVMe SSDも手に入れやすい価格帯になっているので、データ転送速度の観点からNVMe SSDをメインストレージとして組むことが一般的です。

HDDは、10TB以上の大容量なモデルもあり、SSDと比べても容量当たりの価格も安くなるので、大容量が欲しい場合に向いています。

ただし、SSD程のデータ転送速度がないため、ゲームのロード時間や動画編集での素材の読み込みなど一定の速度が求められる用途には不向きです。

そのため、アクセス頻度の少ないバックアップデータなどを保存するといった2台目以降のサブストレージとして使われることが多いですね。

このように、SSDとHDDで用途が違うので、用途に応じて適切に選ぶ必要があります。

一般的なストレージ構成と容量

他の人がどういうストレージ構成、容量のものを選んでいるか気になると思います。

使用用途や使い方によって全然変わってはくるものの最近の傾向として参考になると思います。

最も多いストレージ構成は「M.2 SSD 1台」で、データ転送速度も速いですし、1TBぐらいであればお手頃な価格なので、今の主流の構成となっています。

全体の7割の方がこの構成で圧倒的ですね。

その次に「M.2 SSD 1台, HDD 1台」「M.2 SSD 2台」といったストレージの2台構成です。

システムやアプリ、ゲームなどをM.2 SSDに入れた上で、とにかく大量のデータを保存したい方はHDD、2台目も容量はそんなに要らないから転送速度を優先したいという方はM.2 SSDという感じですね。

その次に「HDD 1台」の構成がありますが、HDDはデータ転送速度が遅く、OSやアプリ、ゲームのロードなど様々なシーンで遅さを感じることになるので、理由がない限りNGな構成です。

≫ 関連記事:自作PCパーツの人気おすすめランキングや仕様別の選択率【統計データ】

SSDの容量

SSDの容量は、1,2TBがボリュームゾーンで、最も多いのが1TBとなっています。

最近では、ストレージとしては標準的な1万円程度の価格帯で、1TBのSSDを購入できます。

また、1TB未満の256, 512GBであったり、逆に4TB以上だと価格に対する容量が低くなってくるのでコストパフォーマンスが低くなってきます。

これらの点を考えると1TB、もう少し容量が欲しい方は2TBという選択は自然な流れだと思います。

≫ 関連記事:SSDの人気おすすめランキングや仕様別の選択率【統計データ】

HDDの容量

HDDの容量は、1,2,4,8TBがボリュームゾーンで、最も多いのが8TBとなっています。

また、1,2TBだと容量に対しての価格が逆に高くなるので、コストパフォーマンスを見ると8TBに目が行くのは自然な流れだと思います。

≫ 関連記事:HDDの人気おすすめランキングや仕様別の選択率【統計データ】

用途別のストレージ容量の目安

普段使いな用途から、ゲーム、動画編集、プログラミングなどの専門的な用途まで、それぞれのストレージ容量の目安について解説します。

ここで大体の容量の目安を簡単にまとめておきます。

| ファイルの種類 | 容量の目安 |

|---|---|

| OS | 30GB ※今後の増加も込みで100GB~150GB程度 |

| 文書 | 1MB |

| 写真 | 5~10MB |

| 3Dゲーム | 平均約80GB |

| 2Dゲーム | 数百MB~5GB |

| 動画編集(素材データ、編集後のデータ) | 1本あたり5~20GB |

ここで解説する容量は、ファイルの種類の目安や実際に自分の経験などを踏まえた上で、最低限搭載しておきたい容量です。

そのため、予算に余裕がある場合やもっと使いそうという場合には、もう少し容量のあるストレージにしましょう。

また、各使用用途別の容量の目安を解説する上で、色々と容量の計算をしますが、ある程度余裕を持って計算しています。

実際はもっと少なくてもいい場合がありますが、経験上、ストレージの容量は余裕を持っておいた方がいいので、それを元に計算しています。

![]() ケンさん

ケンさん

OSの容量について

ストレージ容量の目安:100GB~150GB程度

使用用途別の容量の前に、どの用途でも共通するWindows OSの容量について見ておきましょう。

ここで考量しておかなければいけないのは次の2点です。

- Windows OS自体の容量

- 使用時に増加する容量

Windows OS自体の容量

Windows OSのバージョンなどによって多少異なりますが、おおよその目安は次の通りです。

| OS | 空きストレージ要件 | インストール直後の実際の使用量 |

|---|---|---|

| Windows 11 | 64GB 以上 | 約35GB |

| Windows 10 | 64bit:20GB 以上 32bit:16GB以上 | 約26GB |

今から自作PCを組むとなるとWindows 11を使うことになると思いますが、公式の空きストレージの要件としては、64GBの容量が必要です。

実際にインストール直後の他に何も入っていない状態の容量を調べたところ約35GBでした。

実際の使用量としては、ストレージ要件の半分程度となりますが、これはパソコンを使う中で色々と使用量が増えていくので、それを考量した容量になっているためだと思います。

使用時に増加する容量

Windows OSは、使用していく中で、次の要因でストレージ使用量が増えていきます。

| 要因 | 追加で必要な容量 | 説明 |

|---|---|---|

| Windows Update | +10~20GB | アップデートのキャッシュや累積更新プログラム |

| キャッシュ・ログ・ 一時ファイル | +5~10GB | ブラウザキャッシュ、Windowsの一時ファイル、 エラーログなど |

| メールデータ (Outlook等で紐づける場合) | +1~5GB | 紐づけるメールアカウントの数やメールの量による |

| 仮想メモリ (ページファイル) | +2~8GB | メモリの容量不足を補うために、ストレージの一部を 一時的なメモリ領域として利用する仕組み ※メモリ16GBの場合は約3GB前後 |

| ハイバネーションファイル (hiberfil.sys) | +3~12GB | 休止状態に生成されるファイルで現在のメモリの内容を ストレージに保存し、PCの電源を完全にオフにする機能 次回PCを起動した際に、保存したメモリの状態を復元 ※ハイバネーションを有効にしている場合 ※自作PCの場合、デフォルトではOFFのことが多い ※メモリ容量の約40~75%の容量が必要 |

| システム復元ポイント | +5~20GB | 設定によるが、1回の復元ポイントで約5GB以上 ※自作PCの場合、デフォルトではOFFのことが多い |

これらの容量には、ドキュメントファイル、アプリ、写真、ゲームなどの自分で作成するものは含んでおらず、OSがシステム的に作成するファイルを対象としています。

設定の有効・無効やメモリ容量などによっても変わってきますが、単純に合計すると+27GB~75GBは必要となってきます。

これにOS自体の約35GBも追加すると、62GB~110GBとなります。

ただ、容量がギリギリだと各機能が上手く動作しないことも考えられますし、他にもシステムがファイルを生成する可能性もあるかもしれません。

また、アプリなどをインストールする場合も容量を使うことになります。

そのため、かなり余裕を持って、Windows 11専用に確保する容量としては、100GB~150GB程度は見ておくのが良いでしょう。

![]() ケンさん

ケンさん

普段使い

ストレージ容量の目安:256GB(106GB)、512GB(362GB)

ネットサーフィンや動画視聴の場合、自分でファイルを作って保存することは少ないと思いますし、仮に保存するとしてもそれほどデータサイズは大きくならないと思うので、ストレージもそれほど容量の大きいものは必要ありません。

実際にどういった感じで使うかをイメージしてみて、ほぼ何もファイルを保存しないという方は256GB、「ちょっとは保存するかも…」という方は512GBで少し余裕を持っておくのが良いかなと思います。

ゲーム

ストレージ容量の目安:512GB(362GB)、1TB(850GB)、2TB(1.85TB)

ゲーム用途の場合、次の2点で必要な容量が大きく変わってきます。

- 3Dゲーム中心なのか、2Dゲーム中心なのか。

- 1つ2つのゲームを長く遊ぶタイプか色々なゲームを遊ぶタイプか

![]() ケンさん

ケンさん

3Dゲームと2Dゲームで必要なストレージ容量が全然違います。

- 3Dゲーム:5GB~150GB(トリプルA級の平均で約80GB)

- 2Dゲーム:数MB~10GB

同じ3D, 2Dゲームの中でも容量は全然違うのですが、ひとまずどちらを中心に遊ぶかで大枠の目安は付けれるかなと思います。

2Dゲーム中心であれば、512GBでも十分な容量かと思います。

フルボイス・ムービーと言ったリッチな2Dゲームで10GB程度なので、OS分を考慮したとしても30本ぐらいは入ります。

これを基準に、ゲーム以外にもデータを保存するのか、3Dゲームも少しするのかなどを考慮すれば、大体の目安は出せるかなと思います。

3Dゲームの場合は1本当たりの容量が大きいので、1つ2つのゲームを長く遊ぶタイプか色々なゲームを遊ぶタイプかで大きく変わります。

FortniteやApex LegendsなどのトリプルA級の3Dゲームの平均容量が約80GBです。

これを基準に、1,2つのゲームを長く遊ぶタイプであれば、多めに見てインストールしておくゲームが3本分、これに加えて、新しいゲームに切り替えるかどうか試しにインストールしてみるのが1本分として、80GB × 4本 = 320GBとなります。

この場合だと、512GB(362GB)で足りますが、あくまで平均の容量と言うことを考えると、少し心もとない気もしますね。

一方で、色々なゲームを遊ぶタイプであれば、たくさんのゲームをインストールすると思うので、512GBだと少ないですね。

ゲームの本数からではなく、ストレージ容量から何本インストールできるか計算してみると次のようになります。

- 1TBの場合:850GB(OS分除く) ÷ 80GB = 10本

- 2TBの場合:1.85TB(OS分除く) ÷ 80GB = 23本

これを参考に考えると3Dゲームをメインに考えている方は、1TB, 2TBのストレージはあった方がいいですね。

画像編集・写真の保存

画像や写真データは、ドキュメントファイルほどデータサイズが小さいわけではないですが、3Dゲームや動画ファイルほど大きくはなく、中間ぐらいのデータサイズです。

そのため、扱う画像・写真の解像度や枚数にもよりますが、それほど大きなストレージ容量は必要ありません。

目安になるように撮影機器別の写真データの容量を見ていきましょう。

| 撮影機器 | 解像度 (MP = メガピクセル) | 16:9 解像度 | JPEG (1枚あたり) | RAW (1枚あたり) |

|---|---|---|---|---|

| スマートフォン | 12MP~48MP | 12MP:4,000 × 2,250 48MP:9,238 × 5,196 | 2MB~10MB | 15MB~50MB |

| コンパクトデジカメ | 16MP~24MP | 16MP:4,608 × 2,592 24MP:6,000 × 3,375 | 3MB~12MB | 20MB~50MB |

| ミラーレス 一眼レフ | 24MP~50MP以上 | 24MP:6,000 × 3,375 50MP:8,688 × 4,896 | 8MB~25MB | 30MB~100MB以上 |

この写真データの容量を元に、保存できる枚数をまとめてみましょう。

| ストレージ容量 | 2MB (1枚当たり) | 10MB (1枚当たり) | 20MB (1枚当たり) | 50MB (1枚当たり) | 100MB (1枚当たり) |

|---|---|---|---|---|---|

| 256GB(106GB) | 約54,000枚 | 約11,000枚 | 約5,000枚 | 約2,000枚 | 約1,000枚 |

| 512GB(362GB) | 約185,000枚 | 約37,000枚 | 約19,000枚 | 約7,000枚 | 約4,000枚 |

| 1TB(850GB) | 約435,000枚 | 約87,000枚 | 約44,000枚 | 約17,000枚 | 約9,000枚 |

| 2TB(1.85TB) | 約970,000枚 | 約194,000枚 | 約97,000枚 | 約39,000枚 | 約19,000枚 |

写真などを編集する場合は、編集前と編集後の写真、また、1枚の写真に対して数パターンの編集後の写真を保存することも考慮しておきましょう。

また、自分の撮影機材で実際に撮影したデータの容量を確認したり、どのくらいの頻度で何枚ぐらいの写真撮影・編集をするのかを考えると大体必要なストレージ容量の目安が見えてくるのではないかなと思います。

動画編集

ストレージ容量の目安

趣味でたまに動画編集:512GB(362GB)

FHDで定期的に動画編集:1TB(850GB)、2TB(1.85TB)

4Kで定期的に動画編集:2TB(1.85TB)、4TB(3.85TB)

動画ファイルは、色々なファイル形式の中でもデータ容量の大きい部類に入るので、容量が大きめなストレージが必要となってきます。

また、素材の読み込みをスムーズにするために、ある程度データ転送速度も欲しいので、最低でもSATA SSD、理想で言えば、NVMe SSDを選びたいところですね。

![]() ケンさん

ケンさん

FHD動画1本あたりの動画素材、編集後の動画の参考容量としては、次の通りです。

【動画素材のデータ】

動画時間 :20~40分

データサイズ :3~6GB

——————————————————-

【編集後の動画データ】

動画時間 :10分

データサイズ :500~600MB前後

——————————————————-

【動画の設定】

解像度 :FHD(1,920 * 1,080)

フレーム :30/秒フレーム(30fps)

ファイルの種類:mp4

これらの容量は、実際に私がYouTube向けに動画編集した時のものです。

私の場合は、知識を話す系であれば、編集後の動画が10分としたら大体20分程度の素材が必要で、また、何か作業している動画であれば、大体40分程度の素材が必要です。

実際に、1本当たりの平均容量を計算してみると大体6GBでした。

これを基準に考えてた時に、OS分の容量を除いた上でFHD、4Kの場合に何本ぐらい保存できるかをまとめてみましょう。

| ストレージ容量 | FHDの場合 | 4Kの場合 |

|---|---|---|

| 256GB(106GB) | 17本 | 4本 |

| 512GB(362GB) | 60本 | 15本 |

| 1TB(850GB) | 141本 | 35本 |

| 2TB(1.85TB) | 308本 | 77本 |

| 4TB(3.85TB) | 641本 | 160本 |

4Kは解像度が4倍なので、容量も単純計算で4倍にしています。

趣味でたまに動画編集する場合は、他の用途で小さいファイルもちょくちょく保存していくと考えた時に、大体512GBあった方がいいかなと思います。

また、YouTubeなどで定期的にFHD動画を投稿(編集)していきたい場合は、できるだけ大きい容量の方がいいですが、最低でも1TB以上は欲しいですね。

1TBで141本保存できるのであれば、週3投稿で1年弱で埋まる計算です。

どの程度続けていくかは分からないと思いますが、「大体この容量を選べば何年分ぐらいは持ちそうだな…」という目安や計算ができると思います。

もし、さらに確度を高めたいのであれば、実際に自分で動画を撮影、編集してみて大体どのくらいの容量かを調べてみても良いですね。

しかし、実際どの程度続けるかどうかも分からないと思うので、もし、想定よりもっと続きそうという場合に備えて、次の2点を考慮してパーツ構成を考えると良いでしょう。

- ストレージの増設

- データ管理や運用の検討

ストレージを増設できるように、M.2スロットに余裕のあるマザーボードを選んだり、SATA SSD, HDDを増設できるように2.5/3.5インチベイに余裕のあるPCケースを選んだりしましょう。

また、データ管理や運用の検討については、編集が済んで動画もアップロードしてあまりアクセスする必要がなくなった時にHDD移したり、そもそも投稿したら素材データは不要だから削除する、また、編集後のデータもYouTubeに投稿したから削除するといった運用方法を考えておきましょう。

プログラミング

ストレージ容量の目安:512GB(362GB)、1TB(850GB)、2TB(1.85TB)

「プログラムって、コードを書くだけでテキストデータだからそんなに容量は必要ないでしょ?」と思われるかもしれません。

実際、コード自体はテキスト情報なのでそこまで容量は大きくなりませんが、次の2つは容量が大きくなりがちなので注意が必要です。

- 開発環境

- 準備データや生成データ

開発環境とは、ソフトウェアやアプリを開発するために使用するツールやシステムの総称です。

コードの記述、デバッグ、コンパイル、テストなど、プログラムを作成して動作確認する一連の作業を効率的に行うための環境を指します。

これらの機能を搭載したIDE(総合開発環境)を使うのが一般的ですね。

何を開発するかによっても変わりますが、開発環境だけで、数百MB~10GB程度は必要です。

実際に私の環境では次の通りです。

- Microsoft Visual Studio:約5GB

- Microsoft Visual Studio Code:約500MB

- XAMMP:約1GB

- Anacondaの環境:約1~5GB(平均約2GB)

インストール機能やライブラリによって全然変わってきますが、大体このくらいの相場感ですね。

AnacondaはPythonの開発環境で、統合開発環境 (IDE) およびパッケージ管理システムです。

プロジェクト毎に違うライブラリを使うこともあるので、その度に環境が増えることになります。

例えば、画像認識系のツールを作りたい場合は、画像認識系のライブラリを入れた環境、AIをしたいならAI系のライブラリを入れた環境という感じです。

そのため、いくつも環境ができるので、その分ストレージ容量が必要になってきます。

状況に合わせて色々な開発環境を用意することを考えれば、50~100GBほどの空きは欲しいところですね。

次に、準備データや生成データですね。

作りたいツールによっては事前に準備したデータを読み込ませたり、ツール自体が何かしら計算したり、どっかからデータを引っ張ってきて保存したりすることがあります。

どのくらいのデータ量をどのくらい貯め続けるのかによって必要なストレージ容量は全然違うので、大体目安が付いているのであればそれを元に計算して、まだ分からないのであれば、余裕のあるストレージ容量にしておきましょう。

こういった準備データや生成データがない、あるいは、規模の大きいものではなくちょっとだけのデータしか扱わないというのであれば、512GBあれば十分だと思います。

準備データや生成データが規模が大きくて数GB~数十GBになるという場合は、1TB, 2TBは欲しいですね。

1つだけのプロジェクトで数GB~数十GBであれば、512GBでいいのですが、そういうプログラムを書く方は絶対に他にもやりだすので余裕のある容量にしましょう。

ストレージの容量不足に備える

ストレージ容量が不足した時にどう対処していけばいいのか、また、対処するためにパーツ構成を考える段階で注意することを紹介していきます。

ストレージの増設

使用用途別にストレージの目安を解説してきましたが、同じ用途でも、人によって使い方は様々なので、目安の容量より全然少なくて済む場合もあれば、全然足りない場合もあると思います。

少ない分であれば問題ありませんが、足りない場合は問題になってきます。

そこで、容量不足になることを想定して、ストレージを増設することを前提にパーツ構成を考えることをおすすめします。

その際に注意しなければいけないのは、空きストレージスロットがあるようなパーツ構成にすることが重要です。

何回か述べていますが、M.2スロットが複数あるマザーボードを選ぶとか、SATA SSD, HDDを搭載できるように、2.5/3.5インチベイのあるPCケースを選ぶという感じですね。

最近のストレージ構成は、NVMe SSD 1つが最も多いのですが、これを基準に言うと、最低1つは空きになるようにM.2スロットが2つ以上のマザーボードを選びます。

また、PCケースにも2.5/3.5インチベイがあれば、まだまだ増設できる余地が残るのでかなり安心ですね。

外付けSSD, HDD

ストレージを増設するためのM.2スロットや2.5/3.5インチベイがない場合は、外付けのSSDやHDDを使うことになります。

ただし、データ転送速度が接続したUSBの規格になってしまうので、外付けのSSDやHDDの中で作業するのはあまりおすすめできません。

そのため、アクセス頻度の少なくなったデータの保管庫として使うのが良いかなと思います。

例えば、メインストレージの中でも、アクセス頻度の少ないデータを移して、作業自体はデータ転送速度の速いメインストレージで行うという感じです。

ストレージの容量についてよくある質問

ストレージの容量についての疑問をまとめていきます。

表示容量と実際の容量が違う理由

ストレージの容量を表す際、メーカー(HDD/SSD)とコンピュータ(OS)で異なる基準が使われるため、表記容量と実際の表示容量にズレが生じます。

コンピュータは、2進数(バイナリ)でデータを処理するため、1KB = 1024B、1MB = 1024KB という換算を行います。

この単位は、IEC(国際電気標準会議)によって定められ、Windows OSで使用されます。

一方で、ストレージのメーカーは、1KB = 1000B、1MB = 1000KB のように10進法(SI単位系)を採用しています。

これは「1キロ=1000」という一般的な単位系(メートル、キログラムなど)に合わせたものです。

OS表示(2進)とメーカー表記(10進)との違いにより、以下のようなズレが発生します。

| メーカー表記 (10進) | OSの表示 (2進) |

|---|---|

| 250GB | 約233GB |

| 500GB | 約465GB |

| 512GB | 約476GB |

| 1TB | 約931GB |

| 2TB | 約1.86TB |

例えば、メーカーが「1TB」と表記するストレージ(1,000,000MB)は、OSでは、1TB = 1024GBと認識されるため、実際には約931GBと表示されます。

ただし、表示だけの問題なので、実際に容量が減っているわけではないので安心してください。

まとめ:事前にどのくらい容量を使うか大雑把でもいいので把握しておこう!

ストレージの容量について基本的な知識と使用用途別にどのくらいのストレージ容量が必要かの目安について解説しました。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- ストレージ容量は用途に応じて選ぶ

- 「容量一杯になったら整理する」はストレス大なのでNG

- NVMe SSD 1台の1TB, 2TBが最も主流

- OSの容量は100GB~150GBを見ておく

- 普段使いなら256GB~512GBが目安

- 3Dゲームは1TB~2TBが推奨

- 動画編集は1TB以上が安心

- データ容量が足りなくなった時のことも考えておく

- ストレージ増設できるようにM.2スロットや2.5/3.5インチベイの空きを作る

- 外付けのSSDやHDDで備える

ファイルの種類によってデータサイズが全然違い、使用用途によってどういうファイルを扱うかが大体決まります。

そのため、どのくらいのストレージ容量が必要か目安を付けるために、まずは使用用途を明確にしておきましょう。

その上で、同じ使用用途によってもどういう風に使っていくのかで、必要な容量が変わってくるので、分かる範囲でイメージしておきましょう。

後は、2Dゲーム、3Dゲームや写真・動画、プログラミングなど様々な用途でデータの目安を解説したので、それらを参考に大体でいいので、どのくらい使いそうか目安を付けましょう。

また、経験上何だかんだ容量を使うことが多かったので、目安を付けた容量ギリギリではなく、1.5倍や2倍ぐらいの余裕を持っておくのが良いかなと思います。

予算的に余裕のあるストレージ容量が難しい場合は、とりあえず、ストレージを増設できるように、M.2スロットに余裕のあるマザーボードを選んだり、SATA SSD, HDDを増設できるように2.5/3.5インチベイに余裕のあるPCケースを選んだりしましょう。

ストレージの規格や主流のストレージ構成などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのストレージ(SSD/HDD)の選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド