静音性を重視したPC環境を求めるユーザーに注目されているのが「セミファンレス」機能です。

これは、パソコンの負荷が低いときにファンの回転を自動的に停止させ、低負荷時の騒音を抑えることで静音性を向上させる機能です。

グラフィックボードや電源ユニットに搭載されていることが多いですが、注意事項もあるため、その辺りも含め解説していきます。

- セミファンレスは低負荷時にファンを停止させ静音性を高める技術

- グラフィックボードや電源ユニットに広く搭載されている

- ケースファンでの運用はリスクが高く上級者向け

- 静音性を重視するユーザーにはメリットがある

- 高負荷環境ではファン停止の恩恵が少なく冷却に注意が必要

- ファン寿命(長い?/短い?)への影響は正直分からない。

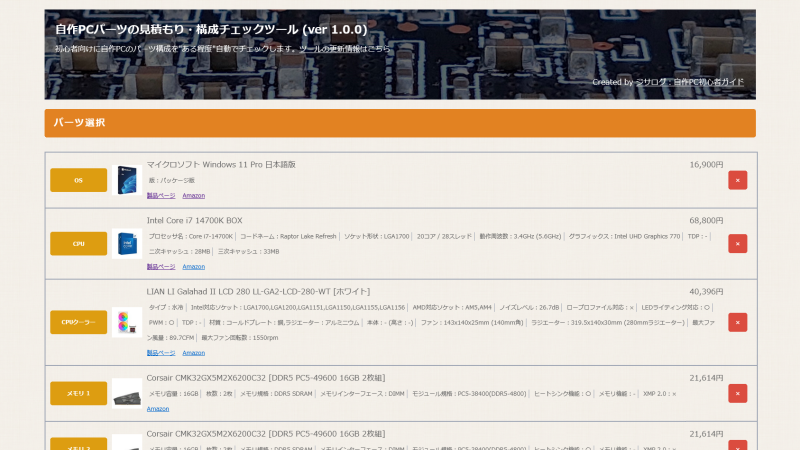

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

目次

セミファンレスとは?

セミファンレスの基本的な知識やどういうパーツにこの機能が搭載されていることがあるのか解説していきます。

低負荷時にファンを停止する機能

セミファンレスとは、パソコンの負荷が低いときにファンの回転を自動的に停止させ、低負荷時の騒音を抑えることで静音性を向上させる機能です。

パソコン内部にあるPCパーツは熱を持つため、冷やすためのファンが常に回っています。

しかし、処理が軽いときや温度が低いときにまでファンが回り続けると、音が気になりますし、冷やす必要がないのに無駄にファンが回っていることになります。

セミファンレス機能があることで、パソコンがあまり発熱していない時はファンを止めて静かに保ち、発熱してきたら自動的にファンを回して冷やすようにコントロールすることができます。

これにより、「静かさ」と「冷却」のバランスが取れるため、静音性を重視するユーザーに人気があります。

グラフィックボード

グラフィックボードのファンにはセミファンレス機能が搭載されているモデルもあります。

グラフィックボードにおけるセミファンレスは、GPUに負荷がかかっていないアイドル状態(=何もしていない状態)や軽作業時に冷却ファンを自動で停止させることで、無音状態にすることができます。

基本的に、グラフィックボードが高負荷になるのはゲームや3DCG・3Dモデリングなどの高いグラフィック処理が必要な場合のみで、この場合はファンを回して冷却する必要があります。

しかし、インターネットサーフィン、オフィス作業、動画再生といった軽い処理は、ファンを回すほどの負荷にはならないので、そういう場合にファンレス機能があれば、ファンを完全に停止させることで、低負荷時の静音性を上げることができます。

ただし、この機能が有効になる条件や温度のしきい値は製品によって異なります。

また、製品によっては、そのメーカーのソフトウェアを使うことでしきい値を自分でカスタマイズできるものもあるので、この機能を重要視しているユーザーはよく確認しておきましょう。

静音性を重視するユーザーにとっては大きなメリットがありますが、高温状態が長く続くような使い方をする場合や、PCケース内のエアフローが不十分な場合には、ファンの起動が遅れて一時的に温度が高くなるリスクもあるため注意が必要です。

セミファンレス機能は、メーカー毎に機能名が異なっています。

- ASUS:0dBテクノロジー

- MSI:Zero Frozr

- Gigabyte:3D Active Fan

このように各メーカーで独自名称が付けられているので仕様を確認する際の参考にしてください。

最近のグラフィックボードであれば、7,8割ぐらいはファンレス機能に対応しているので、それほど珍しい機能ではありません。

特に、RTX 30〜40シリーズ以降の多くのグラフィックボードでは標準搭載されており、もはや一般的な仕様となりつつあります。

また、自作PCツールでは、セミファンレス機能の有無でグラフィックボードを検索できるので、ぜひ活用してみてください。

電源ユニット

電源ユニットのセミファンレス機能は、電源の負荷や内部温度が一定の基準を下回っているときに、冷却ファンを自動的に停止させることができます。

これにより、アイドル時や軽い作業時にはファンが完全に停止し、静音性が向上します。

一定の温度(例えば約40~50℃)や出力負荷(例えば30%以上)を超えると、ファンが自動で回転し始めて冷却します。

このような制御により、静音性と効率的な冷却のバランスが取れ、静かな環境での作業することができるので、静音性を重視するユーザーに適しています。

ただし、セミファンレス機能の動作条件は製品によって異なり、物理的なスイッチなどによってON/OFFを切り替えられる製品もあれば、出荷時に固定されたままの製品もあります。

また、低負荷などの軽い用途では高い静音性がありますが、常に高負荷がかかる用途ではファンが頻繁に稼働するため、セミファンレスの恩恵は限定的となる場合があります。

最近の電源ユニットの大体5割がこのセミファンレス機能に対応しており、800Wなどの高い電源容量のモデルで搭載されることが多いですね。

また、自作PCツールでは、セミファンレス機能の有無で電源ユニットを検索できるので、ぜひ活用してみてください。

PCケースファン【条件/制限付き】

PCケースファンのセミファンレス機能は、主にマザーボードやファンコントローラーの制御によって、一定の温度以下ではファンを停止させ、温度が上昇した際に自動で回転を開始させる制御のことを言います。

ただし、PCケースファンのセミファンレス運用は、パソコン内部のエアフローの観点からあまり良くないので一般的ではありません。

PCケースファンそのものには通常センサーや制御回路は内蔵されていませんが、PWM制御に対応した4ピンファンとセミファンレス制御が可能なマザーボードやマザーボードメーカーが出している制御ソフトウェアを使うことで、セミファンレス運用が可能になります。

ただし、全てのマザーボードがファンの完全停止に対応しているわけではなく、ファンカーブの最低回転数がゼロに設定できない場合もあります。

また、ファン側にも最低回転数の仕様があるため、PWM制御に対応していても物理的に停止しない製品も存在します。

軽くいくつかの製品を調べてみましたが、最低でも400rpmまでしか下げられないといった製品も多いので、他のPCパーツと比べて導入のハードルは高いですね。

見かけ上は0%に設定できたとしても、ファン自体が0rpmをサポートしていなければ実際には停止せず、最低回転数(例:400rpm)で動作し続けるといったケースもあります。

つまり、マザーボードの制御機能とファン側の仕様が両方とも対応して初めて、正しくセミファンレス動作が実現されるということです。

また、PCケースファンのセミファンレス運用があまり良くない理由についてです。

- ケース全体の排熱が弱くなる

メモリ、GPU、M.2 SSDなどの発熱源が放熱しにくくなり、内部温度が上昇しやすい。 - 夏場や高負荷時に熱がこもりやすくなる

周囲温度が高い環境では、ファンが止まっている間に内部温度が急上昇するリスクがある。 - ファン停止による冷却不足で寿命を縮めるリスクがある

発熱した部品の熱がこもり、長期的に見ると劣化を早める可能性がある。 - ファンを止めても静音性が限定的

CPUクーラーやGPUファンの音の方が大きく、ケースファンを停止しても体感的な違いが少ない。 - セミファンレス制御のための設定が手間

条件のハードルが高い上、ファンカーブの調整に経験や時間が必要。 - 多くのマザーボードでは想定されていない動作

メーカーは常時低速回転を前提にファン制御設計を行っていることが多く、完全停止は例外的な使い方。 - 静音より冷却優先の設計が安定運用には有利

エアフローを常に確保する方が温度変化に対応しやすく、安全性が高い。

このように、セミファンレスは静音性の向上にはつながるものの、冷却面・安定性などを考えると一般的な構成にはあまり適していません。

仮にPCケースファンのセミファンレス運用をするにしても、自作PCに慣れた上級ユーザーのみと考えた方がいいでしょう。

また、静音性を重視すると言っても、CPUクーラーやGPUのファンの方が騒音が大きいので、PCケースファンを止めてもリスクが高まるばかりだけでなく、静音性もそれほど上がらないので、PCケースファンのセミファンレス化は一般的ではありません。

セミファンレスのメリット

セミファンレスのメリットについて解説します。

低負荷時の静音性の向上

セミファンレス機能の最大の特徴は、パソコンが低負荷の状態にあるときに冷却ファンを停止させ、動作音を抑える点にあります。

これは、特に静音性を重視するユーザーにとって大きなメリットです。

通常、冷却ファンはシステムの温度に関係なく常時回転し続ける設計のものも多く、例え軽い作業しかしていなくても、ファンは回り続けて騒音となります。

特に、深夜や静かな作業環境では、わずかなファンノイズでも気になるというユーザーもいると思います。

セミファンレス機能を搭載したパーツであれば、ネットサーフィンや動画視聴などの普段使い、文書作成などのビジネス用途といった負荷の少ない作業時には自動的にファンが停止します。

これにより、ファンの騒音が完全に消えるので、静かな環境で作業したい方におすすめですね。

![]() ケンさん

ケンさん

若干の省エネ・節電効果?

セミファンレスは、低負荷時にはファンが停止し、その分電力消費を抑えることができるため、省エネ・節電効果があります。

しかし、ファンの消費電力は微々たるものですし、パソコン全体の消費電力の割合としては本当にわずかなので、あまり気にしなくていいレベルですね。

また、ファンの消費電力は起動時に一番電力を消費すると言われていますが、ファンが回転・停止を繰り返すことで、起動時と同じ動作が増えることになります。

ファンは回り始める時に、モーターを動かすための突入電流が発生しますが、これは、慣性のない停止状態から回転を開始する際に、初期の負荷が大きくなるためです。

この突入電流により、ファンは起動時に通常運転時より多くの電力を瞬間的に消費します。

そのため、必ずしも節電効果につながるとは言いづらく、節電効果があったとしても元々ファンの消費電力は、パソコン全体からすれば微々たるものなので、あまり大きなメリットになるとは言えない、むしろ、場合によっては消費電力が高くなる可能性もありますね。

セミファンレスのデメリット

セミファンレスのデメリットについて解説します。

高負荷環境には不向き

セミファンレスは、低負荷時にファンを停止させて静音性を高めるためのものですが、高負荷な用途ではそのメリットがあまり発揮されないことがあります。

例えば、3Dゲーム、画像・動画編集、AI処理などの高い処理能力が要求される用途では、ファンが停止する条件である「一定以下の温度」に到達する機会が、普段使いなどの軽い処理を中心とした用途と比べると少なくなります。

その結果、ファンが常に動作していたり、たまに停止する程度の状態が続き、静音性のメリットをあまり感じられないかもしれません。

つまり、高負荷用途においては、セミファンレス機能が搭載されていても、実際には「常時ファンが回っているのとほぼ同じ状態」になることがあります。

そのため、こうした用途においては、セミファンレスの有無よりも、冷却性能やエアフロー効率など冷却全体の設計を優先すべきですね。

![]() ケンさん

ケンさん

排熱が一時的に弱くなる可能性

セミファンレスは、一定の温度しきい値に達するまでファンが回転を開始しないため、ファンの起動がワンテンポ遅れる場合があり、その間にパソコン内部の温度が急上昇する可能性があります。

これは特に、負荷の立ち上がりが急な処理において、冷却のレスポンスがわずかに遅れることによるパフォーマンスへの影響が表れやすくなります。

例えば、3Dゲームや画像・動画編集などの高負荷な用途です。

また、セミファンレス対応製品の中には、静音性を優先するあまり、ファンが作動しても回転数を抑えた設計になっているものもあり、高温状態が長時間持続すると冷却が追いつかず、サーマルスロットリングが発生することもあり得ます。

このような理由から、常に高いパフォーマンスが要求される作業環境や空調の整っていない高温環境下では、セミファンレスではなく常時回転する冷却設計の方がおすすめですね。

特に、ワークステーションや長時間連続運転を前提としたシステムでは、静音よりも冷却性能と即応性を優先するべき場面も多いと思います。

セミファンレスのよくある疑問

セミファンレス機能のよくある質問について解説します。

ファン寿命が長くなる?短くなる?

セミファンレス機能付きのファンは、常時回転の普通のファンと比較して、寿命がどう変わるのか気になると思います。

しかし、結論から言うと、寿命が「長くなる」とも「短くなる」とも断言はできませんが、パソコン自体の寿命(3~10年ぐらい)よりかは持つことがほとんどなのでそれほど気にしなくていいと思っています。

まず、寿命が短くなるという意見は、頻繁に起動と停止を繰り返すことで負荷がかかるというものです。

セミファンレスでは、ファンが停止と回転を何度も繰り返すことがありますが、このファンが動作し始める時が最も負荷がかかる瞬間とされています。

この時、モーターやベアリングに負荷が大きくなるため、頻繁な起動と停止を繰り返すことで、結果的に寿命が短くなるという意見があります。

一方で、寿命が長くなるという意見は、そもそもファンの駆動時間が短いというものです。

常時回転するファンと比べて、モーターの駆動時間そのものが短くなるため、機械的摩耗が抑えられ、寿命が延びる可能性もあります。

ファンが動作する時間が少ない分、ベアリングや軸受けにかかる負荷も小さく、長期間安定した動作が期待できるという考え方です。

両方の意見がありますが、モーターの動作・停止を繰り返すことによって寿命がどう変わるのか正確なデータがなかったので、寿命が長くなるのか、短くなるのかは正直よく分かりません。

しかし、私としては、セミファンレスで寿命が短くなって故障するというより、経験則としてパソコン自体の寿命(3~10年ぐらい)が先に来ることが多いので、セミファンレスにしたから寿命が短くなるとかあまり考えなくていいのかなと思っています。

![]() ケンさん

ケンさん

まとめ:静音性重視のユーザーはセミファンレスの検討を!

自作PCのセミファンレスについて、対応しているPCパーツ、メリット・デメリットなどを解説しました。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- セミファンレスは低負荷時にファンを停止させ静音性を高める技術

- グラフィックボードや電源ユニットに広く搭載されている

- ケースファンでの運用はリスクが高く上級者向け

- 静音性を重視するユーザーにはメリットがある

- 高負荷環境ではファン停止の恩恵が少なく冷却に注意が必要

- ファン寿命(長い?/短い?)への影響は正直分からない。

セミファンレスは、低負荷時にファンを停止させることで、パソコンの静音性を向上させる機能です。

特に、日常的な作業や軽い使用が中心のユーザーにとっては、作業環境が快適になるメリットがあります。

グラフィックボードや電源ユニットでは多くのモデルでセミファンレス機能が搭載されているためパーツの選択肢は豊富です。

また、PCケースファンのセミファンレス運用は制約が多く、静音効果も限定的であるため、初心者にはあまり推奨できません。

静音性を優先するか、冷却性能を重視するか、自分の使用スタイルに応じたパーツ選びが重要ですね。

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド