HDDの回転数は、プラッタが1分間に何回転するかを表す数値で、データの読み書き速度などに関わる仕様です。

現在はSSDが主流となっており、HDDをメインストレージとして使用する機会は少なくなっています。

それでも、バックアップ用や大容量データの保管、コスト重視の構成など、HDDには今なお一定のニーズがあります。

だからこそ、用途に応じた適切な回転数のモデルを選ぶことが、パフォーマンスと安定性を両立するために重要です。

本記事では、HDDの回転数が性能や発熱、消費電力にどう影響するのかを解説しながら、主要な回転数ごとの特徴や適した用途などを解説していきます。

- HDDの回転数は、プラッタが1分間に何回転するかを示す(単位はRPM)

- 回転数は読み書き速度や性能に関わる

- 一般的なHDDは5400RPM、7200RPMが主流

- 回転数が高いほどアクセス速度は上がるが騒音や発熱も増える

- 回転数の違いによる速度差は、あくまでHDD内での比較

- SSDはHDDよりも圧倒的に高速で、現在の主流ストレージ

- HDDはバックアップや大容量保存用途に適している

- 製品仕様やツールから回転数を確認できる

- 一部のHDDでは回転数が非公開または可変式で分からない

ストレージの規格や主流のストレージ構成などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのストレージ(SSD/HDD)の選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

目次

HDDの回転数とは?

HDDの回転数について、HDDの構造や仕組みにも軽く触れながら解説していきます。

HDDの構造と仕組みについて

HDDの回転数について理解するためには、前提としてHDDの構造や仕組みを把握しておくことが重要です。

HDDは、プラッタ(ディスク)と呼ばれる円盤状の記録媒体にデータを記録する記憶装置です。

1台のHDDには複数枚のプラッタが搭載されていることもあり、それらは中心のモーターによって一定の回転数で高速回転しています。

![]() ケンさん

ケンさん

この回転するプラッタの表面には、データを読み書きするための磁気ヘッドがわずかな隙間を保って移動します。

磁気ヘッド自体は左右にしか移動できないため、そのままではプラッタ全体にアクセスすることができないため、プラッタ自体も回転させることで、プラッタ全体へのデータの読み書きを実現しています。

![]() ケンさん

ケンさん

プラッタが1分間に回転する回数

HDDの回転数とは、プラッタが1分間に何回転するかを示す数値で、RPM(Revolutions Per Minute)という単位で表されます。

RPMは、HDDだけでなく回転運動を伴うさまざまな機械で広く使われる単位です。

この回転数は、HDDの読み書き速度やアクセス速度に影響してきます。

一般的に、HDDの回転数は5400RPMや7200RPMが多く、これによりデータの読み書き速度が決まります。

回転数が高いほど、データのアクセス速度が速くなる傾向がありますが、その分、消費電力や発熱量も増加します。

例えば、デスクトップPCでは7200RPMが一般的ですが、ノートPCや省電力を重視する場合は5400RPMが選ばれることが多いですね。

この辺りは、後程主流な回転数別に特徴を解説していきます。

HDDの回転数の種類

HDDの回転数の違いによる特性や用途について詳しく見ていきましょう。

まずは、簡単に主流な回転数別に特徴をまとめました。

| 回転数 | 主な用途 | 特徴 | 読み書き速度 | 騒音 | 発熱 | 消費電力 | 寿命 | 価格帯 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5400 RPM | ・ノートPC ・外付けHDD ・省電力PC | 静音・低発熱・低速 | 低速 80~100 MB/s 程度 | 非常に静か | 低い | 低め | 長め | 安価 |

| 7200 RPM | ・一般的な用途 ・デスクトップPC ・自作PC | バランス型、汎用性が高い | 中速 100~160 MB/s 程度 | やや聞こえる | 中程度 | 中程度 | 標準 | 中程度 |

| 10000 RPM | ・サーバー ・ワークステーション ・高性能PC | 高速、レスポンス重視 | 高速 160~200 MB/s 程度 | うるさい | 高い | 高め | 短め | 高価 |

これ以外の回転数もわずかにありますが、製品数としては全体の2,3%程度なので上記に近い回転数を参考する感じで大丈夫です。

読み書き速度の”低速”, “高速”などについては、あくまでHDDの中での話で、SSDと比べると全てのPRM帯でHDDは速度的に劣ります。

SATA SSDでも500MB/sありますし、NVMe SSDも2,000~12,000MB/sぐらいあるので、速度を優先したい場合はSSDを選ぶようにしましょう。

≫ 関連記事:自作PCのストレージ(SSD/HDD)の選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

![]() ケンさん

ケンさん

また、寿命の”長め”, “短め”などについては、使用条件次第であり、回転数が高いほど部品の摩耗が早くなる傾向があります。

ただし、高品質な企業向けのエンタープライズモデルは例外的に高寿命設計のものもあります。

回転数:5,400RPM

5,400RPMのHDDは、回転速度が比較的低く設計されており、主にノートPCや外付けHDD、省電力を重視したPCで多く採用されています。

この回転数の特長は、静音性と省エネルギー性に優れている点です。

プラッタの回転が抑えられている分、発熱も少なく、ファンの回転数も抑えられるため、システム全体として静かに動作します。

また、消費電力が低いため、バッテリー駆動のモバイル機器や、長時間の連続運転が求められる環境でも安定して運用できます。

性能面では、80〜100MB/s程度の読み書き速度が一般的で、日常的なファイル保存や文書作業、Web閲覧などの用途であれば十分に実用的です。

高性能を追求する設計ではありませんが、比較的安価であることや寿命が長めであることも長期的な運用を前提とした用途において評価されるポイントですね。

回転数:7,200RPM

7,200RPMのHDDは、現在最も一般的に使われている回転数のモデルであり、性能とコストのバランスに優れた標準的な選択肢として広く普及しています。

この回転数は、デスクトップPCや自作PC、業務用の作業環境などで多く採用されており、日常的な使用からやや負荷の高い作業まで幅広く対応できる性能を備えています。

プラッタの回転速度が5,400RPMに比べて高いため、データの読み書き速度はおおよそ100~160MB/sと中速クラスに位置します。

特に、動画や写真などやや大容量のデータを扱う用途で、特別速度を重要視しない限りは快適に使える速度感です。

ただし、回転数が上がる分だけ発熱や騒音はほんの少し増え、静音性や省エネ性を重視した環境にはやや不向きな面もあります。

それでも、コストパフォーマンスが高く、汎用性のあるバランス型のHDDとして使われることが多いです。

回転数:10,000RPM

10,000RPMのHDDは、回転数の高さによって優れた読み書き速度と応答性を実現する高性能志向のモデルです。

このクラスのHDDは、サーバーやワークステーション、高負荷な業務用PCなど、容量を重視しつつもデータアクセスの速度が業務効率に直結するような環境で使用されることが多く、一般消費者向けのパソコンではあまり見られません。

プラッタの回転が高速であることから、読み書き速度は160~200MB/sを超える水準に達することもあり、大量のファイルを短時間で扱う処理やディスクI/Oに依存するアプリケーションにおいて有利でした。

実際、SSDが普及する以前は、HDDで最高速を求めるなら10,000RPMという選択が定番でした。

その一方で、高速回転に伴うデメリットとして、動作音は大きく振動も大きくなりやすいため防振設計が求められる場合もあります。

また、発熱と消費電力も高めで、寿命についても回転数が高い分、摩耗の進行が早い傾向にあるため一般的には短めとなっています。

HDDの回転数の確認方法

HDDの回転数を知るための確認方法について解説していきます。

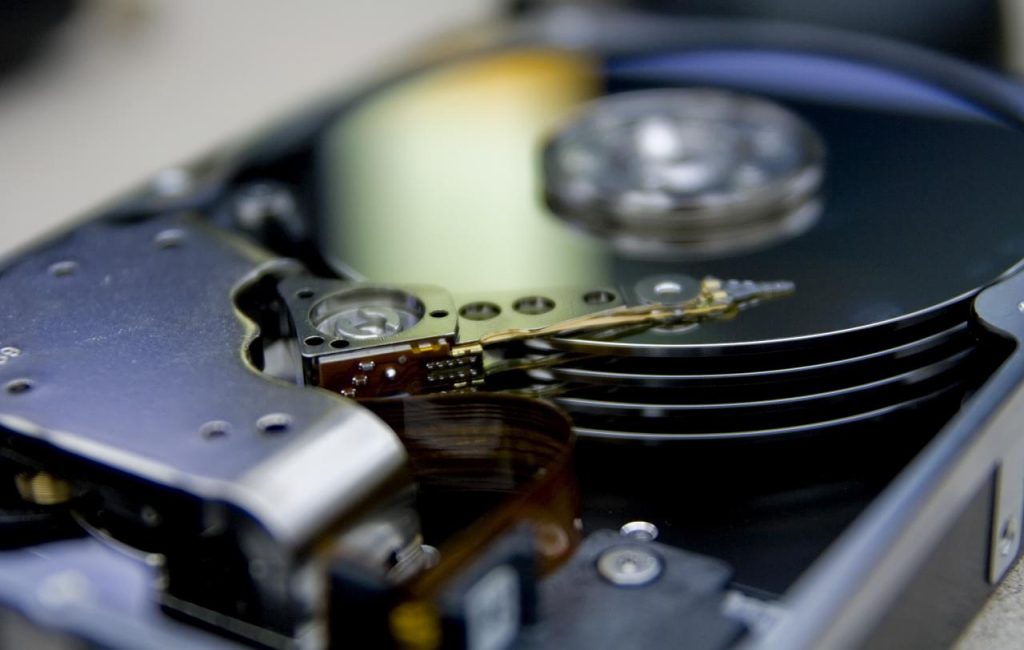

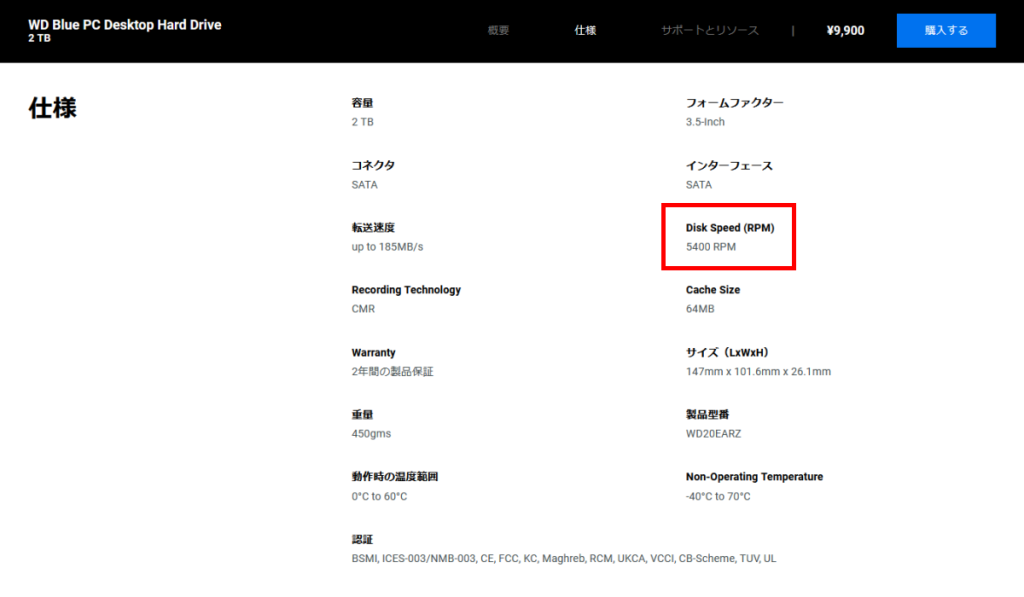

HDDの製品仕様で確認

HDDの製品ページに仕様が書かれているので、そこで回転数を確認することができます。

まだ購入していないHDDや既に持ってるけど型番から調べたいという場合に使える方法です。

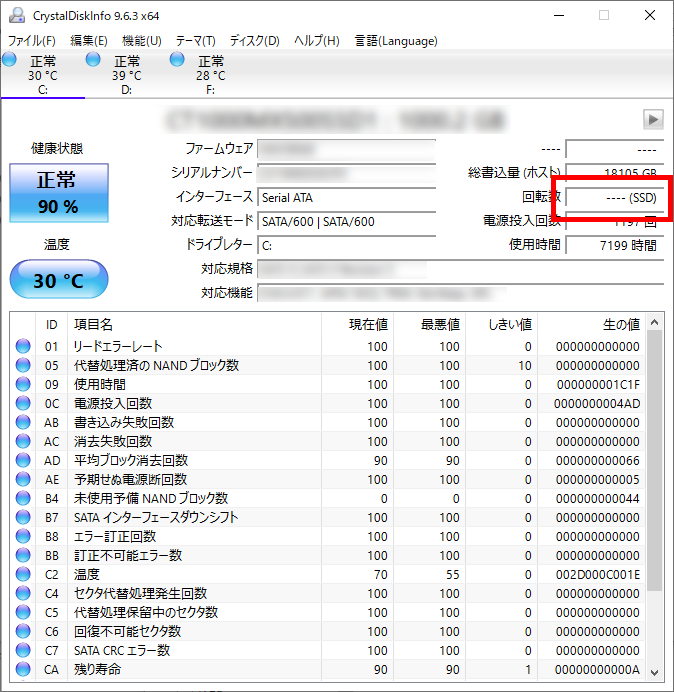

CrystalDiskInfoで確認

フリーソフトでパソコンに搭載しているストレージ情報を確認できる「CrystalDiskInfo」を使うことで、HDDの回転数を確認することができます。

既に搭載しているHDDが前提で、型番が分からず、購入時の仕様表やパソコンを開けてHDDの型番を確認するのが面倒な場合に役立ちます。

画像のはSSDなので表示されていませんが、HDDを参照すればここに回転数が表示されます。

公開していない製品もある

HDDの回転数を確認する方法を2つ紹介しましたが、そもそもメーカー側が回転数を公表していない製品もあります。

私は自作PCツールを運営する関係でHDDの仕様情報も持っているのですが、大体500製品中1割ぐらいで回転数が非公表となっています。

特に、特定のメーカーやサーバー向け、RAID、録画向けなどの特定の用途などで見受けられますね。

もしかするとCrystalDiskInfoで記載があるかもしれませんが、HDDの情報や状態を記録しているS.M.A.R.T.を元に情報を出しています。

この情報もメーカーが記録しているものなので、回転数を非公表にしている場合はわざわざ記録しないでしょうから、基本的には取得できないと思います。

非公表な理由としては、メーカーが製品仕様を明かさないことで競争上の優位性を保つためや、製品の設計上の理由、マーケティング戦略によるものかもしれませんが、はっきりとしたことは分かりません。

可変回転数技術により一定の回転数がない場合もある

一部のHDDでは、可変回転数(Variable RPM)技術が採用されており、状況に応じてプラッタの回転数が変化する仕組みになっています。

例えば、Western Digitalの「IntelliPower」などはその代表例で、明確なRPMが公表されていない代わりに、消費電力・性能・静音性のバランスを動的に最適化するよう設計されています。

こうしたHDDでは、そもそも仕様上、一定の回転数というものが存在しないため、製品の仕様やCrystalDiskInfoを見ても回転数が表示されないことがあります。

この可変回転数は、省エネ性や静音性を重視したモデルに多く見られ、常に高回転で動作するわけではないため、発熱や騒音を抑えつつ寿命にも配慮された設計とされています。

まとめ:自作PC・デスクトップPCなら7,200PRMでOK!

HDDの回転数について、HDDの構造や仕組み、回転数の違いによる特徴などを解説しました。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- HDDの回転数は、プラッタが1分間に何回転するかを示す(単位はRPM)

- 回転数は読み書き速度や性能に関わる

- 一般的なHDDは5400RPM、7200RPMが主流

- 回転数が高いほどアクセス速度は上がるが騒音や発熱も増える

- 回転数の違いによる速度差は、あくまでHDD内での比較

- SSDはHDDよりも圧倒的に高速で、現在の主流ストレージ

- HDDはバックアップや大容量保存用途に適している

- 製品仕様やツールから回転数を確認できる

- 一部のHDDでは回転数が非公開または可変式で分からない

HDDの回転数は、ストレージの読み書き性能や静音性、発熱、消費電力といった点に関わる仕様です。

回転数が高いほどアクセス速度は向上しますが、その分、発熱や騒音が増える傾向にあるため、用途に応じた選択が求められます。

現在ではSSDがストレージの主流となっており、HDDは主に大容量データの保存やバックアップ用途で使われています。

その上で、自作PCやデスクトップPCでHDDを選ぶなら、バランスの取れた7,200RPMがおすすめですね。

ストレージの規格や主流のストレージ構成などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのストレージ(SSD/HDD)の選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド