SMTは、1コアに対して2スレッド実行できるようにする技術で、これにより、CPUのリソースをより効果的に活用し、全体的なパフォーマンスを向上させることができます。

近年のCPUでは当たり前に採用されている技術ですね。

SMTの仕組みや対応CPUの見分け方、そしてSMTのメリットやデメリットなど、自作PCのCPU選びに役立つポイントをわかりやすく解説していきます。

- SMTは1つのCPUコアで2つのスレッドを同時に実行する技術。

- Intelでは「ハイパースレッディング」、AMDでは「SMT」という名前。

- SMTは空いている実行ユニットを他スレッドで有効活用する。

- CPUの使用率を高め、マルチスレッド性能を向上。

- 全てのタスクで性能が向上するわけではなく、競合が起きることもある。

- SMT対応CPUは、公式仕様のコア/スレッド数か対応機能一覧で確認

- 単一スレッド性能の限界を補う手段としてSMTが開発された。

- 同じスレッド数なら、物理コアが多い方が性能面で有利だが、コストは高くなる傾向がある。

CPUのメーカーや型番の見方、性能の目安などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのCPUの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

目次

SMTとは?

SMTの基本的なところと自作PCをする上で、SMT対応のCPUを見分ける方法について解説します。

SMTについて

SMT(Simultaneous Multithreading / 同時マルチスレッディング)は、1つの物理CPUコアが、2つのスレッドを同時に実行できるようにする技術です。

主にCPUのリソース利用効率を高め、処理能力を向上させることを目的としています。

通常、CPUは1つのコアに対して1スレッドしか実行できませんが、SMTを使うことで1コアに対して2スレッドの処理を同時に実行することができます。

これにより、CPUのリソースをより効果的に活用し、全体的なパフォーマンスを向上させることができます。

AMDでは、そのまま「Simultaneous MultiThreading(SMT)」という名称ですが、Intelでは、「インテル・ハイパースレッディング・テクノロジー」という名称で呼ばれています。

CPUメーカー毎に名称や仕組みが若干違いますが、1つのコアで2つの処理を同時に実行するという基本的な部分では同じです。

SMTの仕組みについて

SMTの基本的な考え方は、1つのスレッドが処理中に使いきれていないCPUリソース(実行ユニットなど)を、2つ目のスレッドで有効活用することでコア全体の処理効率を高めるというものです。

そして、これを実現するための基本的な仕組みとしては、CPUの各コアが持つ実行ユニットを複数のスレッドで共有することです。

実行ユニットとは、CPUの中で実際に計算や処理を行う装置で色々な種類があります。

主に次のようなものがあります。

- 整数演算ユニット(ALU)

足し算・引き算・論理演算などを行う。 - 浮動小数点演算ユニット(FPU)

小数を使った計算を行う(例:1.23 × 4.56など)。 - ロード/ストアユニット(Load/Store)

メモリとデータのやり取りを行う。 - 分岐ユニット

if文などの「分かれ道」の処理を判断する - ベクトル演算ユニット(SIMD)

画像処理やAIで使われる並列演算を行う

SMTでは、1つのスレッドが特定の実行ユニット(例えば整数演算ユニット)を使っている間、他の実行ユニット(例えば浮動小数点演算ユニットや分岐ユニットなど)が空いていることがあります。

この「空いている実行ユニットを2つ目のスレッドが使う(複数のスレッドで共有する)」という考え方が、SMTの基本的な仕組みです。

また、単に種類の異なる実行ユニットを分けて使うだけでなく、同じ種類の実行ユニットを時間的に使い分けるという活用も行われます。

例えば、1つのスレッドがメモリ待ちや分岐予測の結果待ちなどで一時的に処理を停止している間、同じコア上の別のスレッドが空いた実行ユニットを使って処理を進めることができます。

これにより、1つのスレッドが一時的に停止しても、コア全体としては処理が継続され、CPUの使用効率が高まるのです。

このように「異なる実行ユニットの有効活用」だけでなく、「同じ実行ユニットのタイミングのズレを埋める」ことでも、パフォーマンスの向上を図っています。

SMT対応CPUの確認方法

自作PCでCPUを検討する際に、SMTに対応しているCPUかどうか調べたい時があります。

その場合、公式ページの仕様のコア数・スレッド数や対応機能一覧から判別することができます。

最近のCPUのSMTの対応状況としては、基本的にはSMTに対応していますが、Core i3やRyzen 3といった下位グレードに関しては非対応です。

また、最新シリーズのIntel Core Ultra シリーズ2のデスクトップ向けCPUでは非対応となっています。

モバイル向けCPUではSMTに対応しているので、なくなったわけではないようですが、もしかすると今後非対応になる可能性もあるかもしれません。

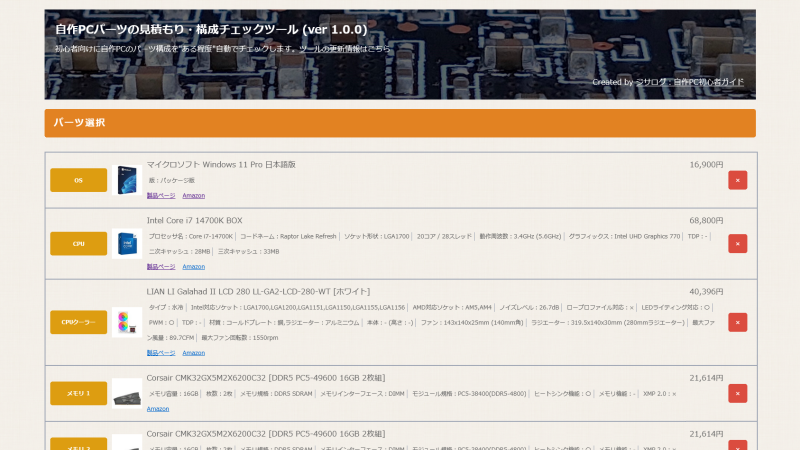

コア数・スレッド数による確認方法

SMTに対応していると1コアに対して2スレッドとなるため、基本的には、スレッド数がコア数の2倍になっていればSMTに対応していると言えます。

しかし、Intel Core i シリーズの第12世代からは、コアの種類がPコア・Eコアに分かれ、SMT対応の場合はPコアのみ2スレッドとなります。

そのため、単純に2倍で計算することができず、Pコアを2倍してEコアを足した数がスレッド数になっていればSMTに対応していることになります。

≫ 関連記事:Intel CPUのPコア・Eコアについて

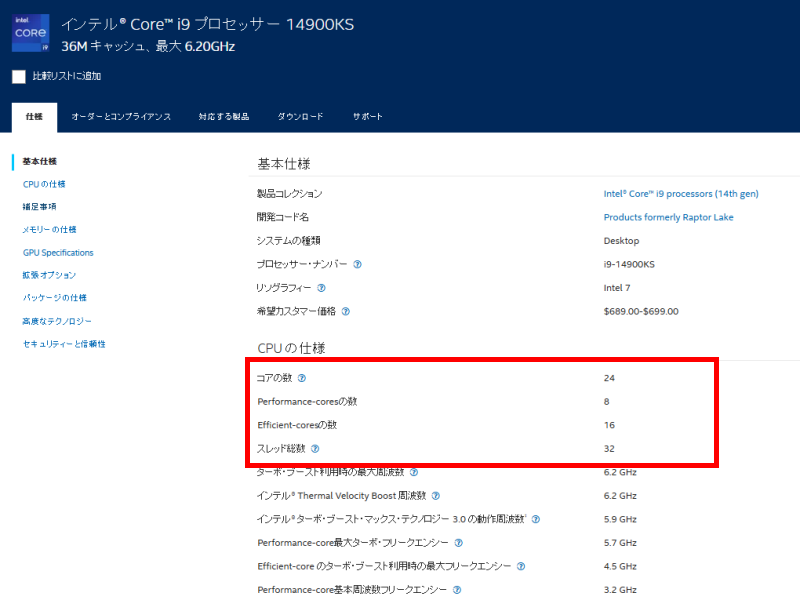

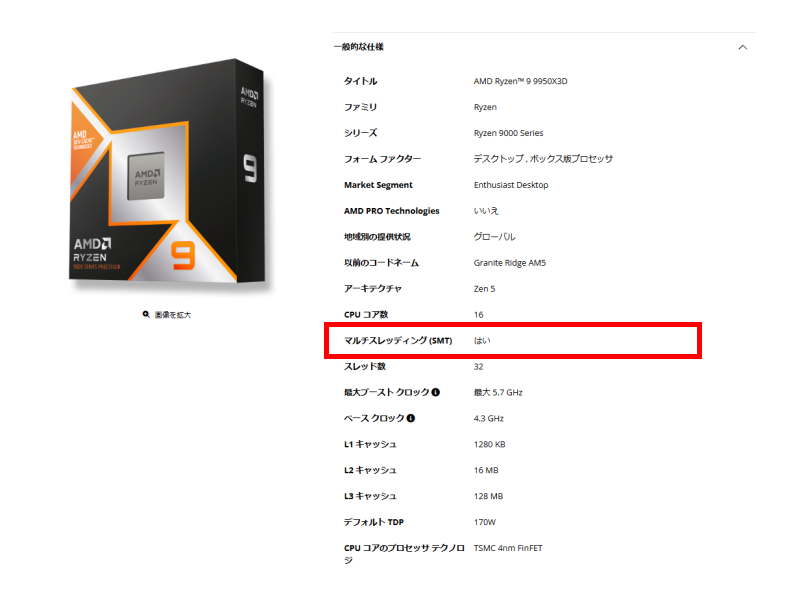

対応機能一覧による確認方法

IntelやAMDの仕様には各機能の対応有無も記載されています。

Intelでは、[高度なテクノロジー]の中にある[インテル ハイパースレッディング・テクノロジー]の項目で分かります。

YesであればSMTに対応しており、対応してなければ、そもそもこの項目がありません。

また、AMDでは、[一般的な使用]の中にある[マルチスレッディング(SMT)]の項目で分かります。

こちらも同様に、対応していない場合はこの項目自体ありません。

SMTのメリット

SMTのメリットについて解説していきます。

マルチスレッド性能の向上

SMTに対応することで、マルチスレッド性能が向上するのが最大のメリットです。

マルチスレッド性能とは、一度にたくさんの作業をどれだけ速く、効率よくこなせるかの性能です。

通常、CPUは1つのスレッドを実行している間に、メモリ待ちや他の遅延が発生することがあります。

しかし、SMTにより、CPUは複数のスレッドを同時に処理することができ、単一のスレッドでは活用しきれないCPUのリソースを効率的に使用できます。

これにより、CPUのアイドル時間(=何もしていない待機時間)が減少し、CPUの使用率が高まることでマルチスレッドのパフォーマンスが向上します。

例えば、データベースサーバーやウェブサーバーなどの同時に多くのリクエストを処理する必要があるシステムでは、SMTによってスループットが向上し、応答時間が短縮されます。

また、一般的な用途で言うと、YouTubeで音楽を再生しながら、別のタブで調べ物をしたり、Webメールを確認したりといったブラウザで複数のタブを開いて作業、動画を視聴しながらファイルのダウンロードやウイルススキャンがバックグラウンドで動いているような作業でもマルチスレッド性能が関わってきます。

こうした複数の軽い作業は、それぞれが独立したスレッドとして動作しており、SMTによってCPUが効率よく並列に処理してくれます。

レイテンシの隠蔽

SMTには、レイテンシの隠蔽ができるメリットがあります。

CPUは、メモリからのデータ読み出しや入出力処理など、CPU自体ではどうにもできない「待ち時間(=レイテンシ)」が頻繁に発生します。

SMTに対応しいない場合は、他のスレッドとリソースを共有することもできないので、この待機中は、CPUの処理能力を十分に発揮できず、リソースが遊んでしまう状態になります。

SMTは、こうした無駄な待ち時間を減らす手段として機能します。

あるスレッドがデータの読み込みなどで待機中の間に、別のスレッドの命令を即座に実行することで、空いた実行ユニットを有効に使い、CPU全体の利用効率を保つことができます。

これにより、個々のスレッドの処理速度が極端に速くなるわけではないものの、システム全体としてはレスポンスの良さや一貫した処理の滑らかさが向上します。

SMTのデメリット

SMTのデメリットについて解説していきます。

性能向上が限定的な場合もある

SMTを使うことでマルチスレッド性能が向上しますが、どんなタスクでもパフォーマンスが向上するわけではありません。

SMTは、複数のスレッドを同時に実行することでCPUの効率を高める技術ですが、スレッド間でリソースを共有するため、リソースの競合が発生することがあります。

例えば、同じ実行ユニットを同時に必要とした場合ですね。

特に、CPUのキャッシュメモリやメモリ帯域がボトルネックになる場合、SMTの恩恵を十分に受けられないことがあります。

ただし、次のような場合は性能向上が限定的になることがあります。

- スレッド間の依存関係が強い場合(別スレッドの処理結果を待たないといけない場合)

- スレッドが同時に重い計算を行う場合

例えば、FPS系のゲームは、高フレームレートと低遅延が重要視されるため、CPUの単一スレッド性能に強く依存します。

そのため、SMTによってキャッシュや実行ユニットを2つのスレッドで共有すると、かえってリソース競合が発生し、フレームレートが低下する場合があります。

実際に一部のプロゲーマーや上級者は、SMTを無効にして、より安定したパフォーマンスを追求することもあります。

ただ、用途がゲームだからと言って、わざわざSMTの無いCPUを選ぶほど避けた方がいいかと言われるとそのようなことはありません。

あくまで、超高フレームレート環境(240fps以上を安定して出したいなど)でようやく体感できる程度の話で、一般的なプレイヤーにとっては、ゲーム体験に大きな違いが生まれるほどではありません。

このような状況では、SMTの効果が期待したほど出ないことがあるため、SMT対応のCPUだからといって、どんなタスクでもパフォーマンスが向上するわけではにことに注意しましょう。

消費電力と発熱の増加

SMTは、CPUの効率を向上させる技術ですが、その一方で消費電力と発熱の増加というデメリットがあります。

複数のスレッドを同時に実行することで、CPUのリソースを最大限に活用できますが、その結果としてCPUがより多くの電力を消費し、発熱量も増加します。

これにより、冷却システムの負担が増し、場合によってはシステム全体の安定性に影響を及ぼすことがあります。

特に高性能なパソコンやサーバーでは、この発熱の管理が重要で適切な冷却対策が必要です。

≫ 関連記事:自作PCのCPUクーラーの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

SMTができた背景

SMTが生まれた背景について、当時の性能の限界や市場のニーズなどを含めて解説します。

単一スレッドの性能の限界

かつてCPUの性能向上は、主にクロック速度の上昇によって実現されてきました。

クロック速度が高ければ高いほど、1秒間に実行できる命令数が増え、単一スレッドの処理能力も向上します。

しかし近年では、この手法には明確な限界が見えてきています。

クロック速度を上げれば上げるほど、消費電力と発熱が急激に増加し、冷却や安定性の面での制約が無視できなくなります。

加えて、半導体の微細化に伴ってリーク電流(電力の漏れ)や設計の複雑化、製造コストの増加といった新たな問題も顕在化しています。

その結果、単一スレッドの性能を無理に引き上げるのではなく、CPU全体のリソースをより効率的に使う方向へと技術の流れはシフトしました。

![]() ケンさん

ケンさん

リソースの無駄遣い

現代のCPUは高度に並列化された演算ユニットやメモリシステムを備えており、本来であれば高い処理能力を発揮できる設計になっています。

しかし、実際の動作においては、そのすべてのリソースが常に有効活用されているとは限りません。

例えば、単一スレッドが命令を実行中にメモリからのデータを待っていたり、命令の実行順序に依存関係がある場合、一部の演算ユニットやデータ経路がアイドル状態(遊んでいる状態)になることがあります。

このように、CPU内部でリソースの空きが発生することは珍しくありません。

こうした「リソースの無駄遣い」を減らし、CPUをより効率的に使うという目的で開発されたのが、SMTです。

SMTでは、複数のスレッドを同時に実行することで、一方のスレッドが停止している間にも他方のスレッドがリソースを利用できるようにし、空き時間を有効活用します。

その結果、CPUの使用率が向上し、より多くの処理を行えるようになるため、システム全体の効率や応答性が改善されます。

マルチスレッドのニーズの増加

近年、「複数のタスクを同時に処理する能力(=同時並行処理能力)」が、これまで以上に求められるようになっており、マルチスレッド技術へのニーズは急速に高まっています。

これは、コンピュータの性能向上において、単一スレッドの性能強化だけでは限界があることが明らかになってきたためです。

その背景には、日常的な利用環境の変化があります。

例えば、ユーザーが動画を再生しながら別のタブでウェブ検索を行い、バックグラウンドではソフトウェアのアップデートやクラウドへのファイル同期が動作している、といった状況はもはや当たり前です。

さらに、Webアプリケーションやスマートフォンのアプリも、ユーザー入力、通信、描画などを複数のスレッドに分けて非同期に処理するのが一般的です。

また、サーバーやクラウド環境では、多数のリクエストを同時に処理することが前提の設計が求められます。

Webサーバー、データベース、ゲームサーバー、仮想マシン環境などでは、1秒あたりに数千~数万単位の並列処理が要求されることも珍しくありません。

こうしたニーズに応えるためには、CPU自体が複数スレッドを効率よく処理する能力を備えている必要があります。

SMTにより、CPUは1つの物理コアで複数のスレッドを同時に処理できるため、限られたハードウェア資源で高い並列性能を実現できます。

SMTの実用化と展開について

SMTは、現代のCPU設計において、性能の向上とリソース効率の最適化を両立させるための重要な技術として広く実用化が進んでいます。

その背景には、CPUの基本的な性能向上手法であるクロック速度の向上やトランジスタ密度の増加が、発熱・消費電力・物理限界といった要因により、頭打ちになりつつあるという状況があります。

かつては「より高いクロック速度で駆動すれば性能が上がる」という単純なスケーリングをしていましたが、現在ではそれが困難となり、アーキテクチャ的な工夫による性能向上が求められるようになりました。

その中で登場したのがSMTですが、SMTの実用化は、既に2000年代初頭から始まっており、代表例としては、Intelのハイパースレッディングテクノロジー(HTT)がよく知られています。

これは、初期のPentium 4から現在のCoreやXeonシリーズまで幅広く採用されています。

また、AMDもかなり遅れてではありますが、2017年のZenアーキテクチャ以降でSMTを採用し、各コアあたり2スレッドを提供する設計を導入しています。

SMTについてよくある質問

SMTについてよくある質問を解説していきます。

コア数とスレッド数のどちらを優先すべきか

スレッド数が同じ場合、SMT非対応のCPUにすべきか、SMT対応のCPUにすべきか迷うときがあると思います。

例えば、次のような場合です。

- SMT非対応で8コアの構成(=8コア / 8スレッド)

- 4コアでSMT対応の構成(=4コア / 8スレッド)

コアは、それぞれが独立した実行ユニットを持ち、並列に命令をフルスピードで処理できます。

そのため、計算負荷が高いタスクや、複数のスレッドがリソースを取り合うような用途では、コアが多い構成のほうが安定した性能を発揮します。

一方、SMTは、コア内の実行ユニットを複数スレッドで共有しており、スレッド間でリソースを奪い合う形になるため、1スレッドあたりのピーク性能は低くなります。

そのため、性能面だけを見ると同じスレッド数であれば、コアの数が多い(=SMT非対応でコア数が多い)方が原則として高い性能を期待できます。

特に、レンダリングや計算処理、ゲーム、科学技術計算など、スレッドごとの負荷が大きい用途ではその傾向が顕著です。

一方で、同時に多数の軽量な処理をさばきたいという用途では、SMT対応CPUでも十分に高効率な処理が可能です。

ただし、コアを多く搭載するということは、各コアに独立した命令デコーダ、実行ユニット、キャッシュなどが必要で、物理的な回路規模が大きくなるため製造コストは高くなります。

そのため、性能面だけで言うとコアが多い方が有利ではあるものの、価格面も考慮に入れるとSMT対応のCPUの方がコストパフォーマンスが高くなるはずです。

SMTは、少ないハードウェア資源で処理能力を向上させられる効率的な手法であるため、CPUメーカーはコストと性能のバランスを重視して積極的に採用しています。

そのため、最近のCPUでは基本的にはSMTに対応したものが前提となります。

まとめ:SMTはリソースを効率よく活用する技術

SMT(同時マルチスレッディング)について基本的な知識からメリット・デメリットを解説しました。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- SMTは1つのCPUコアで2つのスレッドを同時に実行する技術。

- Intelでは「ハイパースレッディング」、AMDでは「SMT」という名前。

- SMTは空いている実行ユニットを他スレッドで有効活用する。

- CPUの使用率を高め、マルチスレッド性能を向上。

- 全てのタスクで性能が向上するわけではなく、競合が起きることもある。

- SMT対応CPUは、公式仕様のコア/スレッド数か対応機能一覧で確認

- 単一スレッド性能の限界を補う手段としてSMTが開発された。

- 同じスレッド数なら、物理コアが多い方が性能面で有利だが、コストは高くなる傾向がある。

SMTは、限られたCPUのリソースをムダなく使って処理効率を高めるための技術です。

マルチタスクが当たり前の今、SMT対応のCPUはパフォーマンスを底上げしてくれる心強い存在と言えるでしょう。

とは言え、すべての場面で劇的な効果があるわけではなく、用途や負荷によっては物理コアが多い方が優位なケースもあります。

CPU選びでは、コア数・スレッド数・SMTの有無をチェックしつつ、自分の使い方に合ったバランスを見つけるのがポイントです。

CPUのメーカーや型番の見方、性能の目安などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのCPUの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド