3D V-Cache技術は、AMDのキャッシュメモリの技術で、特にゲームや大量なデータを扱うアプリケーションにおいて性能が大幅に向上します。

この技術により、キャッシュメモリを3Dに積層することで、より多くのキャッシュを同じ面積内に配置することが可能になります。

結果として、データのアクセス速度が向上するため、システム全体のパフォーマンスが向上します。

この記事では、3D V-Cacheの特徴やメリット、デメリットについて詳しく解説していきます。

- 3D V-CacheはAMDのキャッシュ積層技術

- L3キャッシュをCPU上に垂直積層し、容量を2~3倍に増加

- キャッシュ容量の増加でデータアクセスが高速化

- 特に3Dゲームやデータ集約型アプリで効果を発揮

- 末尾に「3D」が付いたRyzen CPUが3D V-Cache対応モデル

- チップレット技術とTSVにより積層構造を実現

- ゲーム性能が向上し、平均で約20%前後のFPS改善

- 価格は高めで、コスパ重視のユーザーには不向きな面も

- 発熱が大きいため、冷却環境の強化が必要

CPUのメーカーや型番の見方、性能の目安などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのCPUの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

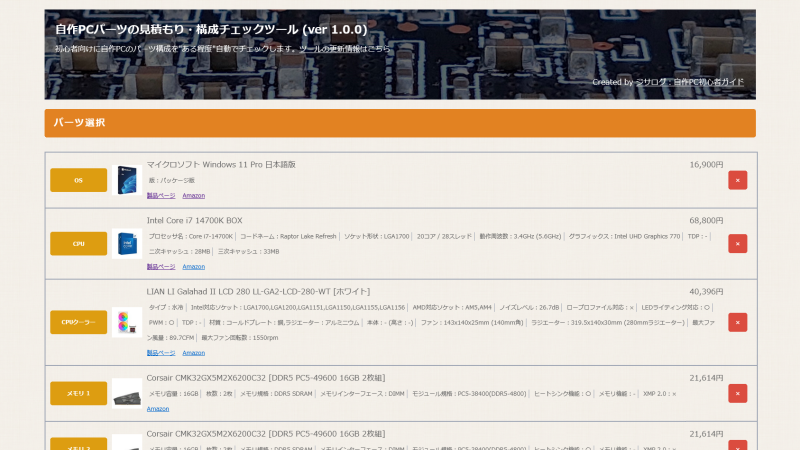

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

目次

3D V-Cacheとは?

3D V-Cacheについて基本的な知識や技術、3D V-Cacheが搭載されているCPUの見分け方について解説します。

キャッシュメモリを3Dに積層するAMDの技術

3D V-Cacheとは、AMDが開発したCPUのL3キャッシュを“縦に積む”ことで大容量化する技術です。

正式名称は「3D Vertical Cache」で、「3D積層キャッシュ技術」とも呼ばれます。

従来のCPUでは、L3キャッシュはCPUダイの中に平面的に配置されていましたが、3D V-CacheではL3キャッシュ専用のチップ(キャッシュダイ)をCPUの上に積層します。

これにより、キャッシュ容量を大幅に増やしつつ、レイテンシや消費電力の増加を最小限に抑えることが可能になります。

また、データのアクセス速度が向上し、特に3Dゲームやデータをたくさん扱うアプリケーション(データ集約型アプリ)でのパフォーマンスが改善されます。

![]() ケンさん

ケンさん

キャッシュメモリについて

キャッシュメモリとは、CPUがよく使うデータを一時的に保存しておく超高速のメモリです。

データのアクセスを高速化するために使われる仕組みで、頻繁にアクセスされるデータを一時的に保存します。

処理速度を上げるために、CPUとメインメモリの間に置かれる中間的な記憶領域です。

キャッシュ自体の容量は数MB~100MB程度と少ないですが、CPUがメインメモリにアクセスして必要なデータを取得するよりも早いです。

その結果、CPUのデータ待ちの時間が減ることで、より効率的な処理が可能となりパフォーマンスが向上するというわけです。

また、この恩恵を受けやすいのが、キャッシュをよく使う用途で、例えば、3Dゲームでは、マップデータや物理演算、敵の動きなど、同じデータへのアクセスが高頻度で発生します。

これらをキャッシュに保持できれば、毎回メインメモリにアクセスする必要がなくなり、フレームレートや応答性が向上します。

一方、データ集約型アプリケーションでは、大量のデータを読み書きする処理が連続して行われるため、キャッシュのヒット率が性能に直結します。

特に、データベース処理や科学技術計算、機械学習などでは、計算効率が向上します。

キャッシュのヒット率とは、CPUが必要とするデータをキャッシュから直接取り出せた割合のことです。

キャッシュに欲しいデータがあれば高速に処理できますが、なければ遅いメインメモリにアクセスする必要があります。

そのため、ヒット率が高いほど処理速度は向上し、システム全体のパフォーマンスが良くなります。

3D V-Cacheのようにキャッシュ容量を増やすことで、より多くのデータを保持できるようになります。

結果として、ヒット率が向上して、メインメモリにアクセスる頻度が少なくなることで処理性能の向上につながるというわけです。

末尾に「3D」があるCPUが3D V-Cacheに対応

AMDは、3D V-Cache技術を採用したCPUモデルに対して、型番の末尾に「3D」という文字を付けています。

そのため、自作PCで3D V-Cache技術を搭載したAMDのCPUを探したい場合は、末尾に3Dが付いているかを確認しましょう。

その他にも末尾の文字でCPUの性能や機能などを判別することができるの知っておきましょう。

≫ 関連記事:【自作PC】CPUの末尾の意味とは?性能/内蔵GPUの有無/CPUクーラーの有無

L3キャッシュ容量の増加

CPUには、速度と容量の異なる3種類のL1, L2, L3キャッシュが搭載されています。

その中で、3D V-Cache技術により、L3キャッシュの容量が増えています。

具体的にどの程度増えたのか仕様を比較してみましょう。

CPUは、3D V-Cacheモデルと通常モデルで比較しています。

| AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD Ryzen 9 9950X | |

|---|---|---|

| L1キャッシュ | 1.2 MB | |

| L2キャッシュ | 16 MB | |

| L3キャッシュ | 128 MB | 64 MB |

| AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 7 9700X | |

|---|---|---|

| L1キャッシュ | 0.64 MB | |

| L2キャッシュ | 8 MB | |

| L3キャッシュ | 96 MB | 32 MB |

3Dキャッシュがあるモデルではないモデルと比べて、L3キャッシュの容量が2倍、3倍増えていることが分かります。

3D V-Cacheの技術的な仕組み

3D V-Cacheを実現するための重要な2つの技術について解説します。

チップレット技術

チップレット技術とは、CPUを構成する機能(コア、キャッシュ、I/Oなど)を1つの大きなチップにまとめず、小さなモジュール(=チップレット)に分割して作り、それらを1つのパッケージ内で組み合わせる技術です。

従来は、すべての機能を1枚の巨大なシリコンダイで製造していましたが、それには以下の課題がありました。

- ダイが大きいと製造コストが高くなる

- 不良率が上がりやすく、歩留まりが悪くなる

- 新しい技術を部分的に導入することが難しい

チップレット技術では、それぞれのチップレットを個別に設計・製造し、後から1つのパッケージに統合できるため、コスト・性能・柔軟性のバランスが取れるのが強みです。

AMDのRyzenやEPYCシリーズでは、CPUコア(CCD)とI/Oダイを分離したチップレット構成が採用されています。

これにより、CPUコアの上にキャッシュ専用チップ(3D V-Cache)を縦に積むことが可能となり、通常のチップ設計を変更せずに、L3キャッシュを後から拡張できるようになりました。

TSV(Through-Silicon Via)

3D V-Cacheを搭載する上でもう一つ重要な技術が、TSV(Through-Silicon Via / スルーシリコンバイア)です。

TSVとは、シリコンチップを貫通する形で微細な垂直配線を通す技術のことで、これにより複数のチップを積層して効率的に通信することが可能になります。

従来の方法では、チップ同士の接続は横方向で行われていました。

しかし、チップを縦に積む3D構造にするためには、上下のチップ間を高速かつ高密度に接続できる技術が必要になります。

そこで登場したのがTSVです。

TSVを使うことで、上下に積層されたチップ間で、直接信号や電力をやり取りできるようになりました。

また、TSVを使うことで次のようなメリットもあります。

- 超短距離の通信

垂直方向にチップ同士をつなぐことで配線距離が非常に短くなり、データの遅延(レイテンシ)が小さくなります。 - 高速伝送が可能

短距離かつ直接接続のため、信号伝送が高速かつ安定しており、帯域幅の広い通信が可能です。 - 省電力

回路の距離が短いことで消費電力も抑えられ、省電力化にも貢献します。 - 小型化に貢献

複数のチップを縦に重ねることで、横方向の面積を節約できるため、全体としての小型化にもつながります。

3D V-Cacheでは、TSVを用いることで、キャッシュメモリをプロセッサの上に直接積み重ねることができ、キャッシュ容量を大幅に増やしつつ、レイテンシを低減します。

チップレット技術・TSVによりキャッシュの3D化へ

従来のCPUは、チップ内部に平面的にキャッシュを配置する設計が主流でしたが、AMDはチップレット技術とTSVを組み合わせることで、L3キャッシュを物理的に上方向に積み重ねる「3D化」を実現しました。

この構造により、CPU本体の設計を大きく変えることなく、キャッシュ容量だけを効率的に拡張できるようになりました。

実際に、3D V-Cacheを搭載したRyzenシリーズでは、同世代の通常モデルと比べてL3キャッシュが2〜3倍に増加しており、キャッシュ依存の高いゲームやデータ処理においてパフォーマンスが向上しています。

3D V-Cacheのメリット

3D V-Cacheのメリットについて解説します。

ゲーム性能が高い

3D V-Cacheが特に力を発揮するのがゲーム(特に3Dゲーム)のようにキャッシュの依存度の高い処理です。

ゲームでは、プレイヤーの位置情報、敵AIの行動、マップデータ、物理演算、テクスチャなど、同じデータに何度もアクセスする処理が大量に行われます。

このようなアクセスパターンでは、CPUがいかに早く必要なデータを取り出せるかがパフォーマンスに直結します。

これらをキャッシュに保持できれば、毎回メインメモリにアクセスする必要がなくなり、フレームレートや応答性が向上します。

例えば、Ryzen 7 5800X3DやRyzen 9 7950X3Dなどの3D V-Cache搭載モデルでは、同じ世代の通常モデルと比べて最大20〜30%程度のフレームレート向上が確認されることもあります。

特に、フレームレートが安定しにくいCPU負荷の高いゲーム(MMPRPG、シミュレーション、RTSなど)では、顕著な効果があります。

3D V-Cacheは、ゲームプレイにおいて「CPUが必要とする情報をより素早く、効率的に取り出せるようにする」ための強力な仕組みです。

その結果、ゲームの快適さや安定性が大きく向上し、特にハイエンドゲーマーにとっては大きなアドバンテージとなります。

マルチタスク処理の向上

3D V-Cacheは、複数のアプリケーションを同時に動かすマルチタスク処理において、データアクセスの効率が高まるためパフォーマンスが向上します。

キャッシュが大きいほど、CPUは頻繁にメインメモリへアクセスする頻度が少なくなるため、処理の待ち時間(レイテンシ)が減少するので、全体の処理速度が向上します。

例えば、動画編集をしながらゲームをプレイしたり、バックグラウンドで録画・配信を行いながら作業をするようなシーンでも、スムーズな動作と応答性が保たれやすくなります。

特に、データのやり取りが多いアプリケーションを同時に実行する場合に、3D V-Cacheの恩恵はより顕著に現れます。

データ集約型アプリの処理性能の向上

3D V-Cacheは、大量のデータを扱う「データ集約型アプリケーション」においても、高い効果を発揮します。

例えば、次のような分野が該当します。

- データベース処理(SQLクエリ、インデックススキャンなど)

- 科学技術計算(シミュレーション、数値解析)

- 機械学習・AIの前処理やトレーニング

- ビッグデータ分析

これらのアプリケーションでは、同じデータセットに対して繰り返しアクセスしたり、連続的な演算処理を行うことが多く、キャッシュのヒット率が性能に直結します。

メモリ帯域の使用を抑えつつ、データをキャッシュ内にとどめておけることが、パフォーマンスの安定性と高速化に大きく貢献します。

特に、CPUに対して繰り返し似たデータを与えるようなタスクでは、3D V-Cacheにより拡張されたL3キャッシュが効果的に機能し、処理時間の短縮やスループットの向上が期待できます。

レイテンシの低減

3D V-Cacheは、L3キャッシュの容量を増やすことで、CPUが必要とするデータをキャッシュ内により多く保持できるようになり、メインメモリへのアクセス頻度を減らすことができます。

この結果、データの読み書きにかかる時間(レイテンシ)が短縮され、システム全体の応答性が向上します。

特に、わずかな遅延がパフォーマンスに直結するゲームやリアルタイム処理、データベースクエリ(一般に大量のデータを扱い、頻繁にアクセス・検索・更新を行う処理)のような用途では、その効果がより顕著に現れます。

従来のキャッシュ構造では、必要なデータがキャッシュに収まらない場合、CPUはメインメモリからデータを取得する必要があり、それによって処理が遅れることがありました。

しかし、3D V-Cacheによりキャッシュヒット率が向上することで、データ転送の待ち時間が減少し、結果としてパフォーマンスが向上します。

電力効率のアップ

3D V-Cacheにより、CPUの電力効率が改善されています。

先ほど解説したTSVによって回路が短くなったという点もありますが、L3キャッシュの容量が増加することで、CPUがメインメモリにアクセスする回数を減らせたことも関わっています。

メインメモリへのアクセスは、CPU内部のキャッシュに比べて電力消費が大きく、処理にも時間がかかります。

3D V-Cacheによって、より多くのデータをキャッシュ内に保持できるため、CPUはより短い時間で効率的に処理を終えられるようになります。

その結果、消費電力あたりの処理性能(=電力効率)が向上し、特にゲームや動画編集、3Dレンダリングといったキャッシュ依存の高いアプリケーションでは、その効果がわかりやすく現れます。

ただし、他のPCパーツの消費電力もあるので、システム全体としては微々たる改善で、消費電力が目に見えて減っているわけではないので注意です。

3D V-Cacheのデメリット

3D V-Cacheのデメリットについて解説します。

価格が割高

3D V-Cacheを搭載したRyzen CPUは、高い処理性能を発揮する反面、価格が割高になる傾向があります。

その主な理由としては次の2つがあります。

- キャッシュメモリの物理的な容量の増加

L3キャッシュは製造コストの高い部品であり、通常モデルの2~3倍に拡張されることで、部品単価自体が上がります。 - 特殊な製造プロセス(3D積層技術)が必要

キャッシュチップをCPU上に積層するため高度な接合技術や熱管理が求められ、結果として製造コスト全体が上昇します。

これらの要因から、3D V-Cacheモデルは通常モデルに比べて1〜2ランク上の価格設定になることが一般的です。

具体的に3Dモデルと通常モデルを性能も含めて比較してみましょう。

| AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD Ryzen 9 9950X | 変動 | |

|---|---|---|---|

| ベンチマークスコア | 70,332 | 66,318 | 約6%アップ |

| 価格 | 136,800円 | 98,198円 | 約40%アップ |

| コスパ (100円あたり) | 51.41 | 67.53 | 約24%ダウン |

| AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 7 9700X | 変動 | |

|---|---|---|---|

| ベンチマークスコア | 40,084 | 37,163 | 約8%アップ |

| 価格 | 93,800円 | 59,000円 | 約60%アップ |

| コスパ (100円あたり) | 42.73 | 62.99 | 約30%ダウン |

また、9800Xがなかったため、9700Xで比較しています。

このように確かに性能は向上していますが、それ以上に価格が大幅に引き上げられています。

そのため、コストパフォーマンスを重視するユーザーにとっては、自身の用途で3D V-Cacheが必要かどうかを見極めた上でどちらにするか選ぶようにしましょう。

温度が高くなりやすい

3D V-Cacheを搭載したRyzen CPUは、通常モデルと比較して温度が高くなりやすい傾向があります。

これは、L3キャッシュを物理的に積層する構造により、チップ内の熱密度が高くなるためです。

第1世代の3D V-Cache(例:Ryzen 7 5800X3D)では、CPUダイの上にキャッシュチップを直接積層する構造が採用されていました。

この構造では、コアの真上がふさがれる形になるため、熱がこもりやすく、冷却が難しくなるという課題がありました。

一方で、第2世代(例:Ryzen 7000X3Dシリーズ)以降では、チップレット構造を活かし、片方のCCD(CPUコアダイ)の“下側”に3D V-Cacheを配置する方式に変更されています。

これにより、キャッシュの積層がある側とない側で熱を分散できるようになり、1世代目より冷却の自由度がやや改善しています。

とはいえ、積層構造による熱密度の上昇は依然として無視できず、特に高負荷の処理を長時間行う場合には、冷却性能の高いクーラーや通気性の良いケースを用意することが推奨されます。

特に、ゲームや動画エンコードなどの高負荷な処理を長時間行う場面では、温度が急上昇しやすくなるため、冷却性能の高いCPUクーラーや十分なエアフローを備えたケースの方がいいですね。

冷却が不十分な場合、CPUが温度上限に達して自動的に動作クロックを下げる(サーマルスロットリング)こともあり、期待した性能が発揮できなくなる可能性があります。

そのため、3D V-Cache搭載モデルを使用する場合は、冷却環境の強化を前提としたシステム設計が重要です。

「Ryzen 9 9950X3D」VS「Ryzen 9 9950X」の仕様・ベンチマーク比較

3D V-Cacheを搭載モデルの「AMD Ryzen 9 9950X3D」と通常モデルの「AMD Ryzen 9 9950X」の仕様やベンチマーク、コスパ、ゲーム性能を比較していきます。

仕様の比較

まずは2つのCPUの仕様を確認しておきましょう。

| モデル名 | Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 9 9950X | ||

|---|---|---|---|---|

| 世代 | Ryzen 9000 シリーズ | |||

| コードネーム | Granite Ridge AM5 | |||

| 対応ソケット | AM5 | |||

| 対応チップセット | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 | |||

| アーキテクチャ | Zen 5 | |||

| 製造プロセス | 4nm | |||

| コア | 16 | |||

| スレッド | 32 | |||

| クロック 周波数 | 定格 | 4.3 GHz | ||

| 最大 | 5.7 GHz | |||

| OC対応 | ○ | |||

| キャッシュ メモリ | L1 | 1.2 MB | ||

| L2 | 16 MB | |||

| L3 | 128 MB | 64 MB | ||

| ダイ数 | 3 | |||

| メモリ | 対応メモリ | DDR5 | ||

| 最大容量 | 192 GB | |||

| 最大メモリ速度 | 2x1R DDR5-5600 2x2R DDR5-5600 4x1R DDR5-3600 4x2R DDR5-3600 | |||

| ECC対応 | ○ | |||

| モデル名 | Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 9 9950X | ||

| GPU | 内蔵GPU | AMD Radeon Graphics | ||

| コア数 | 2 | |||

| クロック周波数 | 2.2 GHz | |||

| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ○ | |||

| AI Engine | Brand Name | – | ||

| 最大 TOPS | – | |||

| PCI Express | バージョン | 5.0 | ||

| レーン (合計/使用可能) | 28 / 24 | |||

| NVMe 対応 | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 | |||

| デフォルト TDP | 170 W | |||

| 最大動作温度 | 95 ℃ | |||

| CPUクーラー 付属有無 | × | |||

| 発売日 | 2025/3/12 | 2024/8/15 | ||

| モデル名 | Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 9 9950X | ||

見て分かる通り、3Lキャッシュの容量以外は同じ仕様となっています。

他の仕様が同じなので、純粋に3Lキャッシュの容量の違いによって、価格や性能がどう違ってくるのかを見ることができます。

CPUのベンチマークスコアとコスパの比較

ペンチマークスコアと価格、また、それらから算出したコストパフォーマンスをまとめました。

| AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD Ryzen 9 9950X | 変動 | |

|---|---|---|---|

| ベンチマークスコア | 70,332 | 66,318 | 約6%アップ |

| 価格 | 136,800円 | 98,198円 | 約40%アップ |

| コスパ (100円あたり) | 51.41 | 67.53 | 約24%ダウン |

単純にCPUだけの性能を比較すると約6%と少しだけ3D V-Cacheモデルの方が上です。

しかし、価格が約40%と跳ね上がるため、約6%の性能向上のために支払うにはなかなか手の出せない価格となっています。

ベンチマークスコアと価格から算出したコストパフォーマンスに関しても、価格が跳ね上がったため約24%も低い結果となりました。

そのため、単純にCPUの性能だけを見ると「予算はかなり余裕があるからとにかく高性能を!」という方以外は厳しいでしょう。

ゲーム性能の比較

ゲーム性能に関しては、2つのモデルや検証機が用意できなかったので、PCWatchさんの「デスクトップCPU最強の座に君臨する「Ryzen 9 9950X3D」をベンチマーク」を一部引用させていただいて解説していきます。

より詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。

検証機の主なスペックとしては、メモリが32GB、GPUがRTX 5090です。

また、CPUの検証なので、他のパーツでボトルネックが発生しないように高性能なものが搭載されています。

| ゲームタイトル | AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD Ryzen 9 9950X | 変動 |

|---|---|---|---|

| ファイナルファンタジーXIV 黄金のレガシー | 314.8 FPS | 268.6 FPS | 約17%アップ |

| モンスターハンターワイルズ | 123.75 FPS | 104.57 FPS | 約18%アップ |

| Forza Horizon 5 | 281 FPS | 257 FPS | 約9%アップ |

| F1 24 | 217 FPS | 208 FPS | 約4%アップ |

| フォートナイト | 385.0 FPS | 295.7 FPS | 約30%アップ |

| VALORANT | 628.7 FPS | 337.2 FPS | 約86%アップ |

| サイバーパンク2077 | 147.07 FPS | 123.05 FPS | 約20%アップ |

| Microsoft Flight Simulator 2024 | 91.4 FPS | 55.8 FPS | 約64%アップ |

一番高いもので約86%もFPSが向上、この他にも平均的に約20%前後も向上しています。

単純なCPU性能ではそこまで性能は変わりませんでしたが、ゲーム性能に関してはかなりパフォーマンスが上がっていることが分かります。

ゲームによってはL3キャッシュの容量がかなり効いているものもあれば、それほど効いていないものもあります。

しかし、多くのゲームでFPSが向上するので、ゲーム用途をメインとするユーザーは、3D V-Cacheモデルも選択肢に入ってくるかなと思います。

まとめ:3D V-Cacheモデルは3Dゲームユーザーにおすすめ!

AMDのRyzen CPUに搭載された3D V-Cache技術について解説しました。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- 3D V-CacheはAMDのキャッシュ積層技術

- L3キャッシュをCPU上に垂直積層し、容量を2~3倍に増加

- キャッシュ容量の増加でデータアクセスが高速化

- 特に3Dゲームやデータ集約型アプリで効果を発揮

- 末尾に「3D」が付いたRyzen CPUが3D V-Cache対応モデル

- チップレット技術とTSVにより積層構造を実現

- ゲーム性能が向上し、平均で約20%前後のFPS改善

- 価格は高めで、コスパ重視のユーザーには不向きな面も

- 発熱が大きいため、冷却環境の強化が必要

3D V-Cacheは、AMDが開発した革新的なキャッシュメモリ技術で、L3キャッシュを縦方向に積層することで大容量化を実現しています。

これにより、データのアクセス速度が向上し、3Dゲームやデータ集約型アプリケーションにおけるパフォーマンスが大幅にアップします。

特に、FPS(フレームレート)向上や応答性の改善といったゲームプレイに直結するメリットが大きく、ハイエンドゲーマーや高負荷な処理を行うユーザーには非常に魅力的な選択肢となっています。

ただし、価格や発熱といったデメリットもあるため、用途に応じて慎重に選びましょう。

CPUのメーカーや型番の見方、性能の目安などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのCPUの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド