パソコンを安全かつ快適に使い続けるために欠かせないのが「Windows Update」です。

セキュリティの強化や不具合の修正、新しい機能の追加など、常に最新の状態に保つための更新が自動あるいは手動で配信されます。

しかし、仕組みや正しい活用方法を理解していないと、ウイルス感染や不正アクセス、突然の不調など思わぬトラブルに直面する可能性もあります。

本記事では、Windows Updateの基本から種類、メリット・デメリットや注意点までをわかりやすく解説していきます。

- Windows Updateはセキュリティ強化・不具合修正・新機能追加のための自動更新サービス

- 配信は毎月第2火曜(日本は翌水曜)が基本で、重大な脆弱性時は臨時更新もあり

- サポート対象はWindows 10と11で、古いバージョンは更新対象外

- 更新には種類があり、セキュリティ更新・品質更新・機能更新・オプション更新

- メリットはセキュリティ強化・新機能追加・不具合修正・システム安定化

- デメリットは不具合発生リスク、動作遅延や再起動、互換性問題など

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

目次

Windows Updateについて

Windows Updateの概要、配信内容、タイミングなど基本的な部分について解説していきます。

Windows Updateとは?

Windows Updateは、マイクロソフトが提供しているWindowsパソコン向けの自動更新サービスです。

Windows OSが搭載されたパソコンであれば、誰もが使っているサービスで、基本的にはバックグラウンドで定期的にアップデートが行われます。

セキュリティ強化や不具合修正、新機能の追加などを目的とした更新プログラムが、インターネット経由で自動的に配信される仕組みになっています。

これにより、特別な操作をしなくても、常に最新の状態で安全にパソコンを使い続けることができます。

配信のタイミング

Windows Updateの配信タイミングは、基本的に、Windows Updateは毎月第2火曜日(米国時間)に定期的な更新プログラムがリリースされます。

日本では時差の関係で翌日(水曜日)から適用できるようになります。

この定期配信は「パッチチューズデー」と呼ばれており、主にセキュリティ修正やバグ修正がまとめて提供される形です。

定期的に更新を確認して適用することで、サイバー攻撃などのリスクを減らし、システムを安全に保つことができます。

また、重大な脆弱性や不具合が見つかった場合は、定期日以外にも臨時で更新プログラムが配信されることがあります。

これにより、被害の拡大を防いだり、迅速な対応が可能になっています。

企業や学校などの組織では、管理者がWindows Updateの配信タイミングを調整できる機能が用意されており、業務への影響を最小限に抑える工夫がされています。

個人利用の場合は、基本的に自動で最新の状態に保たれるようになっていますが、再起動のタイミングなどはユーザー側で選択できるようになっています。

Windows Updateの対象となるWindowsのバージョン

Windows Updateの対象となるWindowsのバージョンは、基本的にMicrosoftがサポートしているものに限られます。

現時点でサポートされている主なバージョンは、Windows 10とWindows 11です。

これらのバージョンには、定期的にセキュリティ更新や機能追加のアップデートが配信されています。

一方で、Windows 8.1やWindows 7など、すでにサポートが終了したバージョンには、原則として新しい更新プログラムは提供されません。

サポートが切れたバージョンを使い続けると、セキュリティ面でのリスクが高まるため、できるだけ早めに最新のサポート対象バージョンへ移行することをおすすめします。

≫ 関連記事:OSのサポート期限・期限切れのリスクを解説

自動更新と手動更新の違い

| 項目 | 自動更新 | 手動更新 |

|---|---|---|

| 更新のタイミング | ・設定されたスケジュールや 条件で自動的に実行される | ・ユーザーが任意の タイミングで実行する |

| ユーザー操作の必要性 | ・基本的に不要 ・一度設定すれば自動で進行 (初期設定では自動更新) | ・毎回ユーザーが操作する必要がある |

| 利便性 | ・手間がかからない ・常に最新の状態を維持しやすい | ・必要な時だけ更新できる ・コントロールしやすい |

| リスク | ・意図しないタイミングで更新される可能性 ・不具合や互換性問題が発生することがある | ・更新忘れによるセキュリティリスク ・最新状態を維持しにくい |

Windowsの自動更新は、OSが自動的に最新の更新プログラムをダウンロードしてインストールまで行ってくれます。

一方、手動更新は自分で更新の有無を確認し、必要に応じてインストールする方法になります。

![]() ケンさん

ケンさん

基本的には、デフォルト設定のまま自動更新にして、定期的に更新していくことが前提と考えてください。

自動更新を有効にしておくと、セキュリティ強化や不具合修正がすぐに反映されるので、パソコンを安全に保ちやすくなります。

逆に、手動更新の場合は自分のタイミングで更新できるため、作業中に勝手に再起動がかかる、大幅な更新で若干使い勝手が変わってしまうなど予期しないトラブルを避けやすいメリットがあります。

どちらにも利点と注意点があるので、自分の使い方や環境に合わせて選ぶのが良いでしょう。

Windows Updateの種類

Windows Updateには、新機能の追加、不具合やバグの修正、セキュリティ強化など色々な種類があります。

| 更新の種類 | 内容 | 例 | 重要度 |

|---|---|---|---|

| セキュリティ更新プログラム | ・脆弱性の修正 ・セキュリティリスクへの対応 ・マルウェアや不正アクセス防止 | ・Windowsの脆弱性修正パッチ ・ゼロデイ攻撃対策(※) | 非常に高い |

| 品質更新プログラム | ・バグ修正 ・安定性やパフォーマンスの向上 ・既存機能の改善 | ・月例の累積更新プログラム ・不具合修正パッチ | 高い |

| 機能更新プログラム (大型アップデート) | ・新機能の追加 ・UIや操作性の改善 ・大規模なバージョンアップ | ・Windows 10から11へのアップグレード ・年2回の大型アップデート | 中~高い |

| オプションの更新プログラム | ・ドライバー更新 ・一部の機能追加や改善 ・ユーザーが選択可能 | ・プリンタードライバーの更新 ・プレビュー版機能の提供 | 低い |

セキュリティ更新プログラムは、正確には品質更新プログラムに含まれるものですが、性質が異なるため項目を分けています。

セキュリティ更新プログラム

セキュリティ更新プログラムは、Windows Updateの中でも特に重要な位置づけを持つ更新で、外部からの攻撃やウイルス感染、不正アクセスなどの脅威に対応するための修正が含まれています。

具体的には、攻撃者が侵入経路として利用できるコードの欠陥や権限を不正に昇格できる不具合などを修正し、悪用される前に塞ぐことでシステムを保護します。

新たに発見された脆弱性を放置すると攻撃者に悪用されて情報流出や不正アクセス、システム乗っ取りといった深刻な被害につながりかねません。

このため、セキュリティ更新プログラムでは、発見された脆弱性を速やかに修正することを目的としており、セキュリティ更新を適用することで、こうした脆弱性を素早く塞ぎ、パソコンを安全に利用し続けることができます。

基本的に毎月定期的に配信されるほか、重大な脆弱性が見つかった場合には緊急で配布されることもあります。

利用者が特別な操作をしなくても自動的に更新される仕組みが整っているため、常に最新の状態を維持することが、被害を未然に防ぐための最も効果的な手段となります。

![]() ケンさん

ケンさん

つまり、セキュリティ更新は「外部からの攻撃を防ぐ砦」であり、システムの信頼性と利用者の情報を守るために最も優先して適用すべき更新といえます。

品質更新プログラム

品質更新プログラムは、セキュリティの強化やバグ等の修正を行うことでパソコンの動作をより安定させ、快適に利用できるようにするための更新です。(セキュリティの強化も品質更新プログラムの内に含まれ、内容については前述した通りです。)

具体的には、アプリケーションが特定の操作で強制終了してしまう不具合、周辺機器との相性による動作不良、システムの動作が遅くなる原因となるエラーなどを改善します。

こうした修正が加えられることで、ユーザーは予期せぬトラブルを減らし、日常的な作業をスムーズに行えるようになります。

品質更新は主に毎月配信され、累積的に提供される仕組みになっているため、最新の更新を適用するだけで過去の修正内容も一括で反映されます。

これにより、長期間更新を怠っていた場合でも、直近の更新を適用することで安定した環境をすぐに整えることができます。

なお、この更新では新しい機能が追加されたり、ユーザーインターフェースが大きく変わったりすることはありません。

あくまで既存のWindowsを「より安定・快適に使い続けるための調整」に特化しており、システムの信頼性を維持する役割を担っています。

機能更新プログラム(大型アップデート)

機能更新プログラム(いわゆる大型アップデート)は、Windowsに新しい機能や大きな改善をまとめて追加する重要な更新です。

配信頻度は年に1回から2回程度で、セキュリティ対策だけでなく、操作性の向上や新しいアプリの追加、デザインの変更なども含まれています。

インストールにはある程度時間がかかることが多く、パソコンの再起動も必要になります。

具体的には次のようなものがあります。

新機能の追加

- 新しい標準アプリの導入(例:Windows 11では「チャット(Teams連携)」が追加)

- 既存アプリの大幅な強化(例:メモ帳のダークモード対応)

- セキュリティ機能の強化(例:Windows Helloの生体認証の改良)

ユーザーインターフェース(UI)の刷新

- スタートメニューやタスクバーのデザイン変更

- アイコンやシステム全体のテーマ刷新(ダークモードや角丸デザインなど)

- 操作メニューの整理や新しいショートカットキーの追加

操作性の改善

- 仮想デスクトップ機能の強化(デスクトップごとに壁紙や設定を分けられるなど)

- ウィンドウの配置機能(スナップレイアウト、スナップグループ)の導入

- タッチ操作やペン入力の精度向上

互換性・ハードウェア対応

- 新しいCPUやGPUへの最適化

- Wi-Fi 6E、Bluetooth LEなど最新規格のサポート

- DirectStorageやAuto HDRなどゲーム向けの新技術対応

セキュリティや管理機能の強化

- BitLockerやデバイス暗号化の改善

- Microsoft Defenderの機能強化

- 企業向けの管理ツール(Intune、グループポリシー)の追加・改良

このように様々なアップデートが盛り込まれています。

オプションの更新プログラム

オプションの更新プログラムは、必ずしもすぐにインストールしなくても問題ない追加のアップデートです。

これらは自動で適用されることはなく、ユーザーが自分で選んで手動でインストールする形になります。

主にドライバーの更新や、一部の新機能の追加、品質向上のための修正などが含まれています。

例えば、特定のハードウェアの動作を改善するドライバーやまだ一般公開されていない新機能のテスト版などが該当します。

ドライバーや新機能には「互換性」や「安定性」の問題が伴う場合があり、これまで正常に動作していた環境に変更を加えることで、不具合が発生するリスクも存在します。

つまり、オプション更新は改善につながる一方で、環境によっては新たな問題を引き起こす可能性もあります。

オプションの更新プログラムを適用することで、パソコンの動作がより安定したり、新しい機能を試せる場合もありますが、必須ではないので、必要に応じて選択しましょう。

Windows Updateのメリット

Windows Updateのメリットについて解説していきます。

セキュリティの強化(脆弱性の修正)

Windows Updateを実施する最大のメリットのひとつがセキュリティの強化です。

コンピュータに潜む脆弱性は、攻撃者に悪用されればウイルス感染や情報漏えい、不正アクセスといった深刻な被害を引き起こす危険性があります。

これらは利用者が気づかないまま進行することも多く、被害が大きくなってから初めて判明するケースも少なくありません。

Windows Updateでは、こうした脆弱性を発見し次第、修正プログラムが提供されます。

利用者が更新を適用することで、攻撃に利用される可能性のあるセキュリティホールを素早く塞ぐことができ、常に最新の防御状態を保てます。

新機能や機能改善の追加

Windows Updateにより、パソコンに新しい機能が追加されたり、既存の機能がより使いやすくなったりします。

例えば、ユーザーインターフェースの改善により操作が直感的になったり、作業を効率化する新しいショートカットや管理機能が追加されたりします。

最新のハードウェア規格や周辺機器への対応が更新によって加わることで、従来は利用できなかった機能が使えるようになる場合もあります。

また、ユーザーから寄せられた意見や要望をもとに細かな使い勝手が改善されるケースもあります。

不具合やバグの修正

Windows Updateを適用するメリットのひとつに、システムやアプリケーションに潜む不具合やバグを解消できる点があります。

OSは複雑な仕組みで構成されているため、動作が不安定になったり、特定の操作でエラーが発生したりすることも少なくありません。

こうした不具合は日常的な作業の妨げとなり、作業効率の低下やデータ消失といったリスクにつながる恐れもあります。

また、パソコンの動作が重くなる、特定のソフトが正常に動作しなくなるといった症状の原因の多くは、システム内部の細かなミスや不具合です。

そのため、こうした問題を解消するために、定期的にWindows Updateを実施しておくことが大切です。

システムの安定性向上

Windows Updateを活用することで、パソコンのシステムがより安定して動作しやすくなります。

定期的にアップデートを適用することで、過去に発生した不具合やエラーが修正され、予期しないトラブルのリスクを減らすことができます。

また、最新の修正プログラムが適用されることで、アプリケーションや周辺機器との相性も改善され、快適にパソコンを使い続けることが可能です。

こうした継続的なアップデートがあるからこそ、長期間にわたって安心してパソコンを使い続けることができます。

Windows Updateのデメリット

Windows Updateのデメリットについて解説していきます。

アップデートによる不具合発生のリスク

Windows Updateを実行すると、ごくまれにパソコンの動作に不具合が発生する場合があります。

具体的には、アップデート後に一部のソフトが起動しなくなったり、周辺機器が認識されなくなることがあるので注意が必要です。

これは、新しい更新プログラムと既存のシステムやアプリケーションとの相性が悪い場合に起こりうる現象です。

また、アップデートによって設定が初期化されたり、動作が不安定になるケースも報告されています。

特に、業務用のパソコンや特定のソフトウェアに依存している場合は、アップデート前に必ずバックアップを取るなど、事前の対策をしておくと安心です。

![]() ケンさん

ケンさん

更新作業中の動作遅延や再起動

Windows Updateを実行している最中は、パソコンの動作が重くなったり、場合によっては再起動が必要になることがあります。

これは、アップデートのインストール時にシステムリソースが多く使われるため、他の作業に影響が出やすくなるためです。

特に、重要な更新プログラムの場合、適用を完了させるために再起動が求められることが多く、作業中のデータ保存や一時的な業務の中断が必要になるケースもあります。

この再起動は、軽い更新プログラムの場合であれば後から自分のタイミングで実行できますが、重要な更新プログラムの場合は強制的に再起動させられることが多い気がしますね。

大型アップデートや複数の更新が同時に入る場合は、パソコンの反応が鈍くなったり、長時間使えなくなることもあるので、Windows Updateのデメリットの一つと言えるでしょう。

業務中の予期せぬ再起動

Windows Updateが業務中に自動で再起動してしまうと、作業中のデータが消えてしまったり、業務が中断されるリスクがあります。

特に、ファイルを保存していない場合や、長時間システムを稼働させている場合は、影響が大きくなりがちです。

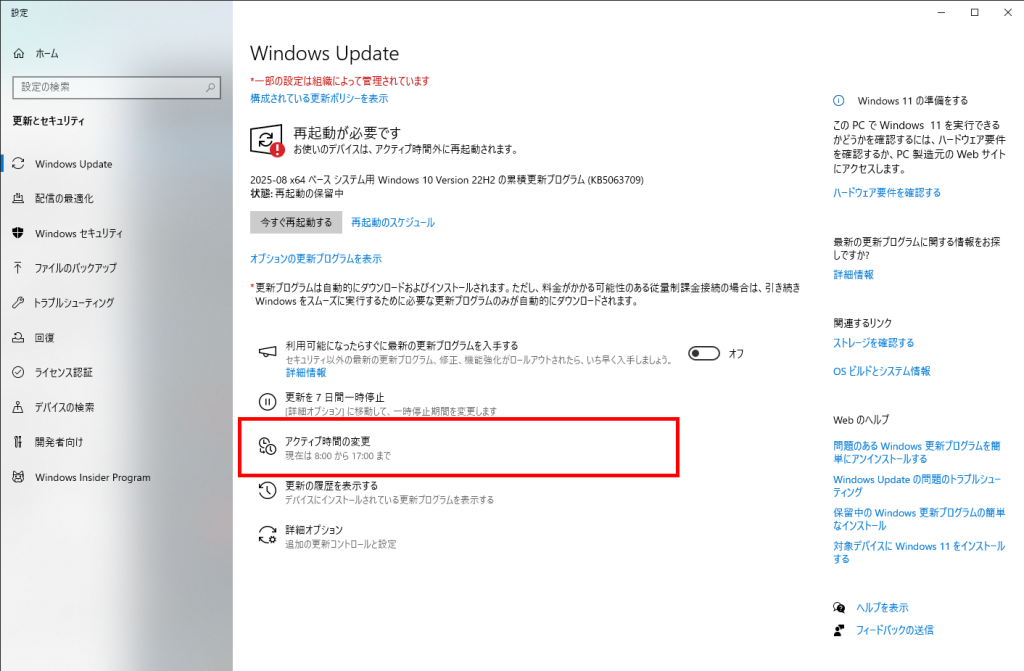

最近は再起動のタイミングをユーザー側で選べるようになってきていますが、設定を見落としていると、思わぬタイミングで再起動がかかることもあるので注意が必要です。

そのため、重要な作業を行う前には、Windows Updateの設定を事前に確認し、必要に応じて再起動のタイミングを調整しておくのがおすすめです。

例えば、[アクティブ時間の変更]を設定することで、作業中の時間を設定することで、その間は更新のために自動的に再起動しないようにすることもできます。

一部ソフトや周辺機器との互換性問題

Windows Updateを適用すると、まれに一部のソフトや周辺機器が正常に動かなくなることがあります。

これは、アップデートによってシステムの仕様やドライバーが変更されることで、古いソフトやプリンター、スキャナーなどが新しい環境に対応できなくなるためです。

特に、業務用の専用ソフトやメーカーのサポートが終了している機器では、互換性の問題が起こりやすくなります。

その結果、普段使っているアプリが起動しなくなったり、印刷やスキャンができなくなったりするケースもあります。

こういったトラブルを防ぐためには、アップデート前に現在使っているソフトや周辺機器が最新のWindowsに対応しているかどうか、事前に確認しておくことが大切です。

Windows Update時の注意点

Windows Updateを行う際に気を付けたいポイントについて解説していきます。

基本的には自動アップデート推奨&定期的に確認

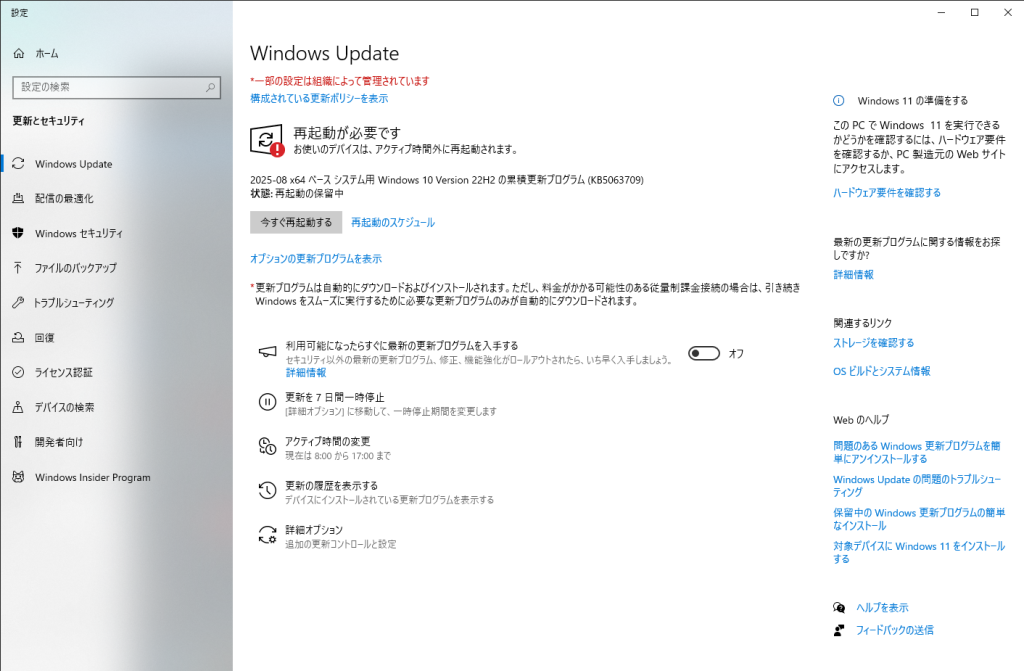

Windows Updateについては、基本的に自動アップデートを有効にしておくのが無難です。

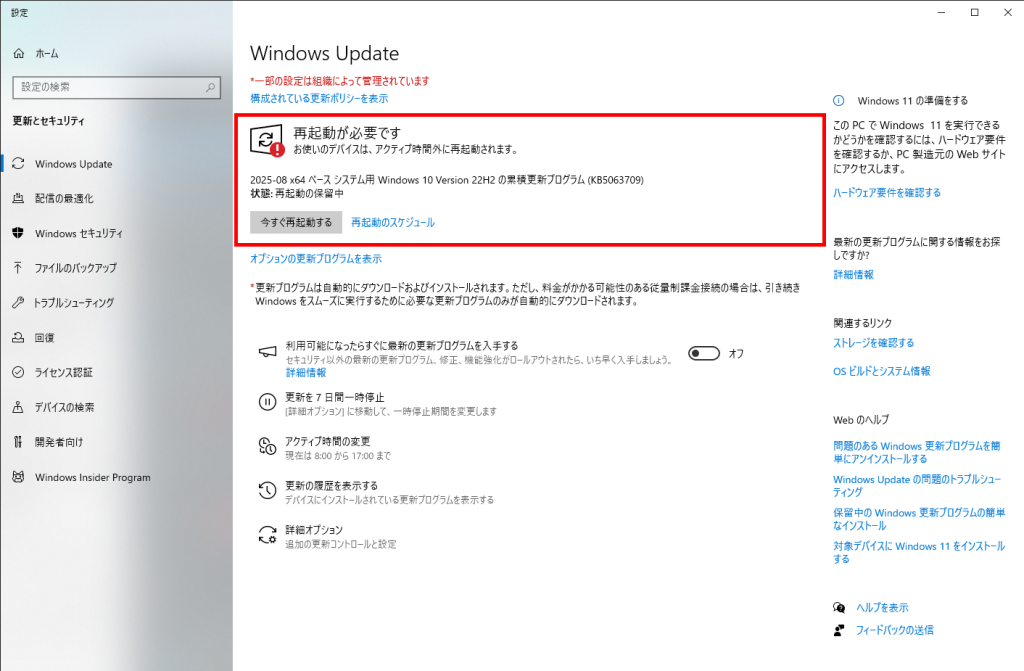

画像のように、[再起動が必要です]となっていることもあれば、[最新の更新プログラムを確認する]となっている場合もあります。

自動アップデートをONにしておけば、セキュリティの脆弱性や不具合が見つかった際に、修正プログラムが自動的に適用されるので、パソコンを安全な状態に保ちやすくなります。

ただし、自動アップデートだけに頼るのではなく、念のため定期的に手動で更新状況をチェックするのも大事です。

というのも、まれに自動更新がうまく動作していなかったり、重要な更新が保留状態になっているケースもあるためです。

特に、仕事で使っているパソコンや、しばらく電源を入れていなかったパソコンの場合は、一度手動でWindows Updateの画面を開いて、最新の状態になっているか確認しておくと安心です。

Windowsアップデートをしないケース

Windowsアップデートをあえて行わないケースとしては、業務で使用している特定のアプリやシステムが最新のアップデートに対応していない場合が挙げられます。

特に企業や工場などでは、アップデートによって業務システムが動作しなくなるリスクを避けるため、一時的にアップデートを停止することもあります。

また、アップデート後に不具合や動作の不安定さが報告されている場合は、様子を見るために更新を控えることもあります。

情報がでてからだと既にアップデートされている可能性があるため、それを見越してあらかじめ手動更新にしている場合もあります。

ただし、アップデートを長期間行わないままでいるとセキュリティリスクが高まるため、やむを得ない理由がある場合やリスクを理解した上で更新しない選択をしましょう。

私は、過去にWindows Updateした際に、作業中に再起動が入ったり、UIが変わったり、プログラミング・開発をする関係でコアなソフトや設定をすることが多く、アップデートによって設定が変わってしまったりということを経験したので、それが嫌なので手動更新にしています。

結局は更新するので、UIの変更や設定変更は起きるのですが、忙しい時に強制的に更新された際にそういった問題が発生するとストレスなので、比較的暇な時間で自分のタイミングで更新したいのが理由です。

![]() ケンさん

ケンさん

大型アップデートは時間がある時にしよう!

大型アップデートは、できるだけ時間に余裕があるときに実施するのが安心です。

特にWindows Updateの中でも、機能更新プログラムやバージョンアップといった大きめの更新は、インストールにかなり時間がかかることがあります。

アップデート中はパソコンが使えなくなるため、作業の途中で始めてしまうと、思わぬタイミングで作業が中断されてしまうことも。

さらに、アップデート後には再起動が必要になるケースも多く、場合によっては設定の見直しやトラブル対応が必要になることもあります。

また、Windows全体や普段使っているアプリのUIが変わったり、項目・機能が変わったりする可能性もあるので、アップデート後に確認できる余裕がある時にした方がいいですね。

こういったリスクを避けるためにも、余裕のある時間帯やパソコンを使わないタイミングを選んで大型アップデートを行うのがおすすめです。

アップデート後は普段の作業が問題なくできるかチェックしてこう!

Windows Updateを実施した後は、普段通りにパソコンが使えるかどうか必ず一通り確認しておきましょう。

アップデートによってセキュリティが強化されたり、新機能が追加されたりする一方で、まれにソフトウェアや周辺機器が正常に動作しなくなるケースもあります。

特に、業務で使っているアプリケーションやプリンター、ネットワーク周りは不具合が起きやすいポイントなので注意が必要です。

普段使っているソフトや周辺機器が問題なく動くかどうか、ざっとチェックしておくのがおすすめです。

プリンターやスキャナー、外付けHDD、USBメモリなどの周辺機器は、デバイスマネージャーやシステム設定から認識されているか確認したり、実際に接続や動作確認をしておきましょう。

![]() ケンさん

ケンさん

重要なデータはバックアップしよう!

Windows Updateを実施する前には、大事なデータのバックアップを取っておくのが良いでしょう。

アップデート中に予期しないトラブルが発生し、パソコンが起動しなくなったり、ファイルが消えてしまうケースもあると聞きます。

私は20年以上パソコンを使っていますが、Windows Updateが原因で起動しなくなったり、ファイルが消えたりしたことはないので、本当にまれだと思います。

特に写真や仕事の書類など、失いたくないデータは外付けHDDやクラウドストレージなどにコピーしておくと安心です。

日頃からバックアップを習慣にしておくことで、万が一の際にも大切な情報を守ることができます。

しかし、Windows Updateは頻繁にありますし、基本的に自動更新なので、データをバックアップしていくのはかなりの手間です。

そのため、データを守るために普段から定期的にバックアップしているのであれば、Windows Update前にバックアップする必要はないかなと思っています。

私は大切なデータはクラウドに入れたり、USBメモリに定期的にバックアップしているので、Windows Update前にバックアップはしていません。

また、Windows 10から11に移行するような大型アップデートは手動更新になることが多いですが、そういったアップデートの前は念のため差審のバックアップにした上で実行するようにしています。

Windows Updateのよくある質問

Windows Updateに関するよくある質問を一問一答形式で解説していきます。

Windows Updateで個人データは消えますか?

Windows Updateを実行しても、基本的に個人データが消えることはありません。

Windows Updateは主にシステムのセキュリティ向上や不具合修正、機能追加などを目的とした更新プログラムを適用するもので、写真やドキュメント、デスクトップ上のファイルなどの個人データには通常影響しません。

ただし、ごくまれにアップデート中に予期しないトラブルが発生し、データが消失してしまうケースもゼロではありません。

また、そのトラブルを復旧する過程で誤って削除してしまうこともあるため、大事なデータは日頃からバックアップを取っておくのが安心です。

Windows Updateでインターネット接続が必要ですか?

Windows Updateを実行するには、基本的にインターネット接続が必要になります。

というのも、更新プログラムはマイクロソフトのサーバーからダウンロードされる仕組みなので、パソコンがインターネットにつながっていないと最新のアップデートを受け取ることができません。

ただし、企業や学校などでWSUS(Windows Server Update Services)などの専用サーバーを使っている場合は、社内ネットワーク経由で更新できるケースもあります(この場合インターネット接続は不要です)。

一般的な家庭や個人利用の場合は、基本的にインターネット接続が必須と考えておきましょう。

Windows Update中に電源を切っても大丈夫?

Windows Updateの途中でパソコンの電源を切るのは、基本的に避けた方が良いです。

アップデート作業中に電源を落としてしまうと、Windowsのシステムファイルが正しく書き換えられず、最悪の場合パソコンが正常に起動しなくなることがあります。

特に「更新プログラムを構成しています」や「電源を切らないでください」といった表示が出ている間は、重要な処理が進行中なので、絶対に電源を切らないようにしましょう。

もし停電などでやむを得ず電源が落ちてしまった場合は、まずパソコンを再起動して様子を見てください。

それでも起動しない場合は、Windowsの修復機能を試すか、専門のサポートに相談するのが安心です。

Windows Update後にパソコンの動作が重くなった場合の対処法

Windows Updateの後にパソコンの動作が重くなった場合、まずは不要なバックグラウンドアプリを終了したり、ディスクのクリーンアップを実施してみるのが効果的です。

アップデート直後は一時的にシステム側で色々な処理が走っていることも多いので、一度再起動して様子を見るのもおすすめです。

また、デバイスドライバーが最新かどうかも確認して、古い場合はアップデートしておきましょう。

セキュリティソフトが原因で重くなるケースもあるので、一時的に無効化して動作をチェックしてみるのも一つの手です。

これらを試しても改善しない場合は、アップデートのアンインストールやシステムの復元も検討してみてください。

Windows Updateで再起動が必要な理由

Windows Updateで再起動が必要になる理由は、更新プログラムの多くがWindowsのシステムファイルやサービスなど、OSの根幹部分に関わるためです。

これらのファイルやサービスは、パソコンが動作している間は常に使用中の状態になっているので、通常のままでは書き換えや更新ができません。

一度パソコンを再起動することで、システムが完全に停止し、必要な更新を安全に適用できるようになります。

特にセキュリティ関連の修正や、システムの動作に深く関わる部分のアップデートは、再起動を挟むことでトラブルを未然に防ぎ、安定した動作を維持することができます。

Windows Updateが失敗する原因は?

Windows Updateがうまくいかない主な理由としては、インターネット接続の不調やパソコンの空き容量不足、システムファイルの破損、ウイルス対策ソフトや他のプログラムとの競合などが挙げられます。

加えて、アップデート中に電源が落ちてしまった場合や、更新プログラム自体に不具合がある場合も失敗の原因になります。

こういったトラブルが発生すると、更新が正常に完了せず、エラーが表示されることが多いです。

Windows Updateの更新が遅い場合の原因と対処法

Windows Updateの更新が遅くなる主な理由としては、インターネット回線の速度が遅いこと、パソコンのストレージ容量が不足していること、バックグラウンドで他のアプリが動作していることなどが挙げられます。

加えて、ウイルス対策ソフトが影響していたり、更新プログラム自体の容量が大きい場合も、時間がかかる要因になります。

対策としては、まず不要なアプリやファイルを削除してストレージの空き容量を確保し、できるだけ高速なインターネット回線を利用するのが基本です。

また、更新作業中は他のアプリを終了させ、必要に応じてウイルス対策ソフトを一時的に無効化することで改善する場合もあります。

Windows Updateが終わらない場合の対処法

Windows Updateがなかなか終わらない場合、まずはパソコンを一度再起動してみましょう。

それでも状況が変わらない場合は、インターネット接続が安定しているか確認し、USBメモリやプリンターなど不要な周辺機器を外した上で、再度アップデートを試してみてください。

また、更新プログラムのダウンロードやインストールが途中で止まってしまう場合は、Windows Updateのトラブルシューティングツールを使うことで”ごくまれに”解決できることがあります。

どうしても進まない場合は、更新履歴の確認や一時ファイルの削除、セーフモードでのアップデートも有効な手段です。

それでも改善しない場合は、専門のサポート窓口に相談するのが安心です。

Windows Updateの容量が足りない場合の対策

Windows Updateを実行する際に容量不足で困った場合は、まず不要なファイルやアプリを削除して空き容量を確保するのが一番手っ取り早いです。

具体的には、ディスククリーンアップツールを使って一時ファイルや古いWindowsの更新ファイルを削除しましょう。

加えて、使っていないアプリやサイズの大きい動画・写真などのファイルは、外付けドライブやクラウドストレージに移動しておくのもおすすめです。

それでも十分な空き容量が確保できない場合は、USBメモリなどの外部ストレージを一時的に使ってアップデートを進める方法もあります。

まとめ:セキュリティ的にもWindows Updateはしよう!

この記事では、Windows Updateの概要や種類、メリット・デメリット、更新方法、注意点について解説しました。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- Windows Updateはセキュリティ強化・不具合修正・新機能追加のための自動更新サービス

- 配信は毎月第2火曜(日本は翌水曜)が基本で、重大な脆弱性時は臨時更新もあり

- サポート対象はWindows 10と11で、古いバージョンは更新対象外

- 更新には種類があり、セキュリティ更新・品質更新・機能更新・オプション更新

- メリットはセキュリティ強化・新機能追加・不具合修正・システム安定化

- デメリットは不具合発生リスク、動作遅延や再起動、互換性問題など

Windows Updateは、パソコンのセキュリティを維持する上で欠かせない仕組みです。

定期的にアップデートを行うことで、ウイルスや不正アクセスのリスクを抑え、快適かつ安定したパソコン環境を保つことができます。

日々安心して作業をするためには、セキュリティの観点からもWindows Updateは必ず実施しておきましょう。

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド