パソコンの性能を最大限に発揮させるためには、CPUの冷却が欠かせません。

特に、高性能CPUやオーバークロック環境では、冷却不足がパフォーマンス低下や故障につながるリスクもあります。

その中で注目されるのが「水冷CPUクーラー」です。

空冷に比べて高い冷却性能と静音性を持ち、ハイエンド環境で大きな効果を発揮します。

本記事では、水冷CPUクーラーの仕組みやメリット・デメリット、種類の違いから選び方まで分かりやすく解説します。

自分のPC環境に合った最適なCPUクーラーを選ぶための参考にしてください。

自作PCでは水冷式CPUクーラーというと簡易水冷が基本なので、本格水冷と言及がない場合は簡易水冷を前提に解説していきます。

- 水冷CPUクーラーは高い冷却性能と静音性を持ち、ハイエンドCPUやOC環境に適している

- 一体型で導入しやすい「簡易水冷」とカスタマイズ性の高い「本格水冷」がある

- 簡易水冷はメンテ不要で扱いやすく、本格水冷は知識とコストが必要

- ローエンドやミドルCPUでは過剰性能になりやすく、空冷の方がコスパが良い

- CPUクーラーの選定時にはTDP、ソケット形状、ラジエーターサイズとケース対応を確認

- 高負荷作業や余裕ある冷却環境を求めるユーザーにおすすめ!

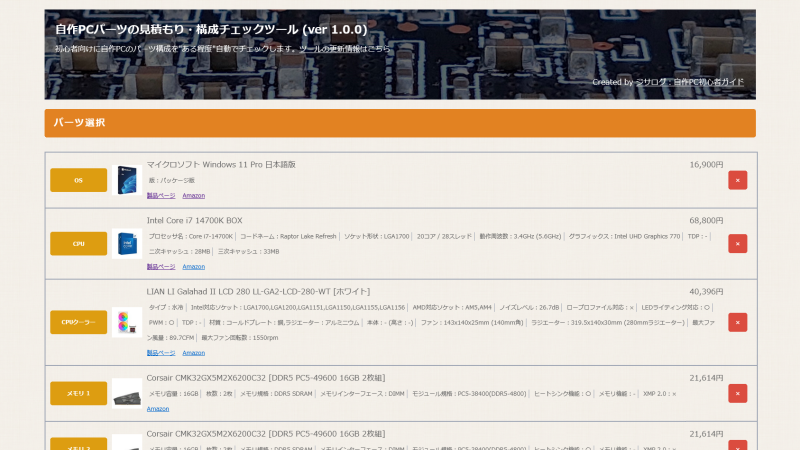

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

目次

水冷CPUクーラーとは?

水冷CPUクーラーの特徴や空冷方式との違い、どのくらいのCPUで使うのがいいかについて解説していきます。

水冷CPUクーラーとは?

簡易水冷(AIO:All-in-One)

本格水冷(カスタムループ)

水冷式CPUクーラーとは、CPUが発する熱を冷却液(クーラント)に移動させ、その熱をラジエーターとファンを通じて外部へ放熱する冷却装置のことです。

空冷が「空気で直接冷ます」のに対して、水冷は「液体を介して熱を移動させる」仕組みを採用しています。

水冷クーラーには大きく分けて「簡易水冷(AIO:All-in-One)」と「本格水冷(カスタムループ)」があります。

簡易水冷は、ポンプ・水冷ブロック・チューブ・ラジエーター・ファンが一体化した製品で、メンテナンス不要を前提に設計されています。

水冷CPUクーラーは、空冷クーラーと比べて高い冷却性能を発揮できる上、ファンの回転数を抑えやすいため比較的静音で動作します。

また、ポンプやチューブ、ラジエーターといった構造により、ケース内をすっきりと見せやすく、見た目がスタイリッシュという点も魅力です。

一方で、空冷に比べて価格が高いことやポンプやラジエーターの設置が必要なため取り付けがやや複雑になるといったデメリットもあります。

現在、自作PCやBTO(受注生産PC)で一般的に採用されている水冷クーラーはこのタイプです。

本格水冷は、ポンプ・リザーバー・ラジエーター・水冷ブロック・チューブを個別に組み合わせて構築する方式です。

組み合わせるパーツによっては圧倒的な冷却性能を発揮できるのが最大のメリットです。

さらに、カスタマイズ性が非常に高く、LEDライティングや配管レイアウトによって外観を美しく仕上げられることも魅力です。

一方で、価格が高価であることに加え、構築や運用には高度な知識や経験が必要となります。

また、パーツの組み合わせや冷却液の扱い方によっては水漏れリスクが高まるため、初心者向けとは言いづらい方式です。

私自身は本格水冷はやったことはありませんが、本格水冷の動画を見る限り取り付けの難易度は、空冷CPUクーラーが1とすると簡易水冷が1.5~2ぐらい、本格水冷が100ぐらいな印象です。

![]() ケンさん

ケンさん

水冷CPUクーラーの基本構造と冷却の仕組み

水冷式CPUクーラーは、大きく以下の部品で構成されています。

- ウォーターブロック

CPUと直接接触する部分で、CPUからの熱を効率的に冷却液へ伝えます。

ベース部分は銅やニッケルメッキ銅が使われ、サーマルグリス(CPUグリス)を介してCPU表面から熱を吸収します。 - ポンプ

冷却液を循環させる役割を持ち、ウォーターブロックで吸収した熱をラジエーターへ運びます。

簡易水冷ではウォーターブロックと一体化していることが多いです。 - ラジエーターと冷却ファン

ポンプによって送られてきた温かい冷却液を冷却する部品です。

ラジエーターは多数のフィンを備え、ファンで空気を当てることで効率的に熱を外部へ放散します。

サイズは120mm〜360mm以上まであり、放熱性能に直結します。 - チューブ

ウォーターブロックとラジエーターをつなぐ管で、冷却液を循環させる通路です。

柔軟性のある素材で作られており、ケース内での取り回しが可能です。

冷却の仕組みとしては次の通りです。

- CPUからの熱吸収

CPUの発熱はウォーターブロックのベースプレートに伝わり、サーマルグリスを介して効率的に冷却液へ移されます。 - 冷却液による熱の移動

ポンプによって循環する冷却液が、CPUから吸収した熱をチューブを通じてラジエーターへ運びます。 - ラジエーターでの放熱と空気による冷却

ラジエーター内部のフィンに熱が広がり、取り付けられたファンが空気を流すことで効率的に外部へ排出されます。

これらの構造と仕組みによって、CPUの温度を下げて、安定した動作を維持しつつけることができます。

![]() ケンさん

ケンさん

ハイエンドCPUを使う際に選択肢に入る

Intel Core i7・i9やRyzen 7・9といったハイエンドCPUは消費電力が大きく、発熱量も増えるため、冷却性能をしっかり確保する必要があります。

大型の空冷CPUクーラーであれば、多くの場面でCPU温度・静音性ともに問題なく運用できます。

例えば、大型の空冷CPUクーラーを搭載したIntel Core i7-14700F × RTX 4060 TiのデスクトップPCで重めの3DゲームのFF15を最高画質でベンチマークをしたところ、CPU使用率は約30%前後で推移し、CPU温度も60℃程度だったので、しっかりと冷却できていることが分かります。

一方で、長時間の高負荷作業やCPU使用率が80〜100%に張り付くような用途、あるいはオーバークロックを行う場合には、水冷CPUクーラーが選択肢に入るでしょう。

水冷は冷却効率が高く、温度を安定して低く保つことができるため、サーマルスロットリングの防止や静音性の面で余裕を持たせやすいのが利点です。

つまり、通常のゲーム用途などであれば大型の空冷クーラーで十分ですが、冷却性能により余裕を求める場合や高負荷・オーバークロック環境では水冷CPUクーラーの方がいいですね。

ローエンド・ミドルレンジCPUには過剰性能

ローエンドやミドルのCPUに対して水冷CPUクーラーを使うと、CPUが必要とする以上の冷却性能を持つため、性能を持て余してしまうことが多いです。(ローエンド・ミドルCPUの分類について)

これらのCPUは発熱量がそれほど大きくなく、付属の純正クーラーや市販の空冷クーラーでも十分に冷却できる設計になっています。

そのため、水冷クーラーを使用しても実際のCPU温度の低下や静音性の向上はわずかにとどまり、コスト面を考えると性能に対して過剰となる場合が多いです。

ローエンドやミドルCPUであれば、社外品の大型空冷クーラーで十分な冷却が可能なので、コストパフォーマンスを重視するなら水冷クーラーはややオーバースペックな選択と言えるでしょう。

水冷CPUクーラーの種類

水冷式CPUクーラーには「簡易水冷(AIO:All-in-One)」と「本格水冷(カスタムループ)」があります。

その特徴や違いを表にまとめると次のようになります。

簡易水冷式CPUクーラー

120mm(120mmファン×1)

240mm(120mmファン×2)

360mm(120mmファン×3)

簡易水冷式CPUクーラー(AIO:All-in-One)は、メーカーがあらかじめポンプ・ウォーターブロック・ラジエーター・チューブ・ファンを一体化して完成品として販売している水冷クーラーです。

ユーザーは組み立ての必要がなく、空冷クーラーと同じように取り付けるだけで使用できます。

ラジエーターサイズは、大きく分けると120mm系と140mm系の2つに分かれます。

120mm系には次の3通りのサイズがあります。

- 120mm(120mmファン×1)

- 240mm(120mmファン×2)

- 360mm(120mmファン×3)

140mm系には次の3通りのサイズがあります。

- 140mm(140mmファン×1)

- 280mm(140mmファン×2)

- 420mm(140mmファン×3)

様々なバリエーションがあるため、冷却性能やPCケースの対応状況に応じて選ぶことができます。

冷却性能は空冷よりも高く、CPU温度を安定させやすいため、高負荷作業を長時間行う場合やCPUをオーバークロックしたい場合に適しています。

価格は1~2万円前後から入手でき、空冷CPUクーラーからすると高いものの本格水冷より安いです。

さらに、メーカーが密閉設計しているためメンテナンスはほぼ不要で、初心者でも比較的簡単に取り付けられることから、簡易水冷CPUクーラーは広く普及しています。

本格水冷式CPUクーラー

本格水冷式CPUクーラーは、ウォーターブロック、ラジエーター、リザーバー(タンク)、ポンプ、チューブ、冷却液(クーラント)といった複数のパーツをユーザーが個別に選び、自由に組み合わせて構築する冷却システムです。

簡易水冷(AIO)が完成品として提供されるのに対し、本格水冷は自作性と拡張性が非常に高いのが特徴です。

冷却性能は非常に高く、ラジエーターのサイズや枚数を増やすことで放熱能力を大幅に強化できます。

また、CPUだけでなくGPUやメモリ、マザーボードのVRMなど複数のパーツを同じループで同時に冷却できる点も大きなメリットです。

これにより、CPUクーラーの域を超えて、システム全体の冷却性能を高めることができます。

静音性についても、ラジエーターを大型化してファンの回転数を抑えることで、非常に静かな冷却環境を構築することが可能です。

さらに、チューブの素材や冷却液の色、LEDライティングなどを組み合わせれば、外観を美しくカスタマイズできる点も人気の理由です。

一方で、費用は数万円以上とかかりやすく、パーツごとに費用が発生します。

さらに、取り付けやメンテナンスには相応の知識や経験が求められ、初心者にとってはハードルが高いのも事実です。

そのため、本格水冷は「圧倒的な冷却性能」「自由なカスタマイズ」「外観の美しさ」を求める上級ユーザーや、ハイエンド環境を構築したい愛好者に向いた選択肢といえるでしょう。

![]() ケンさん

ケンさん

水冷CPUクーラーの選び方

水冷CPUクーラーを選ぶ際に押さえておきたいポイントについて解説していきます。

主に、冷却性能やパーツの互換性の部分が中心ですね。

冷却性能(TDP対応)の確認

適切なCPUクーラーを選ぶためには、まずCPUのTDP(熱設計電力)に合った冷却能力を持つCPUクーラーを選ぶことが重要です。

TDPはCPUが発生することが想定される最大熱量を示し、この数値以上の冷却能力を持つクーラーを選ぶ必要があります。

また、使用するPCケースの水冷CPUクーラーへの対応可否、対応サイズやエアフロー、予算、さらには騒音レベルも含めて自分に合ったものを選ぶ必要があります。

いきなりTDPとか言われても、どのを見ればいい分からないと思うので一緒に見ていきましょう。

まずは、CPUの製品ページの仕様からTDPを探します。

CPU:Intel Core i5 14400Fの場合

仕様表の中で、最大ターボパワー(一番高いワット数)の数値を参考にします。

Intel Core i5 14400Fであれば、148Wですね。

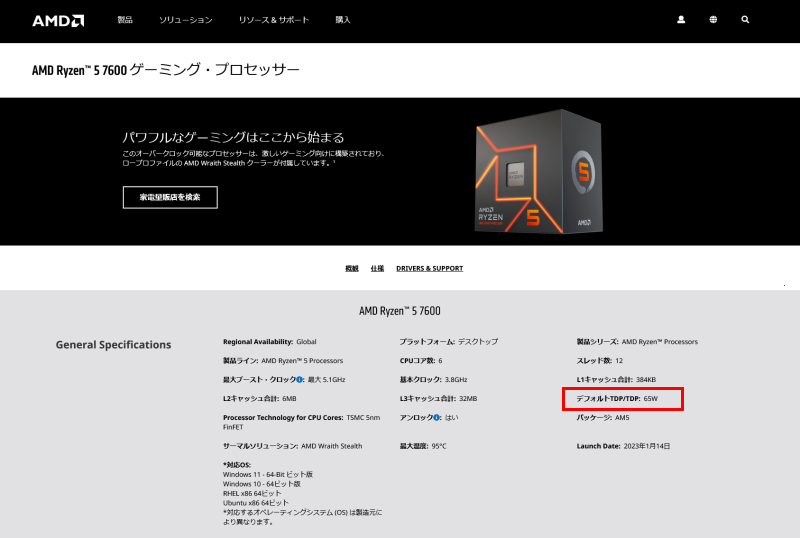

CPU:AMD Ryzen 5 7600の場合

仕様表の中で、デフォルトTDP/TDPの数値を参考にします。

AMD Ryzen 5 7600であっれば、65Wですね。

なお、CPUにはターボモードと言って、定格以上にクロック周波数を引き上げることで、一時的にパフォーマンスを上げる機能があります。

Intelの場合はターボ・ブースト・テクノロジー、AMDの場合はPrecision Boostと言いますが、この機能により、仕様に記載されているTDPを超えてきます。

また、オーバークロックをしている場合も同様に、TDPが越える場合があります。

そのため、CPUのTDPは参考として、その上で余裕のあるCPUクーラーを選ぶ必要があります。

CPUクーラーが対応できるTDPについても、必ずではありませんが製品の公式ページや日本の販売代理店のページなどに記載されています。

CPUとCPUクーラーのTDPを見て、+αで余裕のあるCPUクーラーを選びましょう。

とは言え、CPUクーラーを選ぶ一般的な方法を説明したものの、CPUクーラーにTDPが書かれていないことも結構ありますし、そもそもCPUのターボモードやオーバークロックによって定格以上を出すとTDPを超える場合も多々あるので判断が難しいと思います。

![]() ケンさん

ケンさん

そんな場合は、次の2点を覚えておけばOKです。

- ミドルレンジCPUなら”中型・大型の空冷式CPUクーラー”

- ハイエンドCPUなら”大型の空冷式CPUクーラー” or “2連ファン以上の簡易水冷式CPUクーラー”

製品ごとに冷却性能が違うので絶対とは言い切れませんが、傾向として押さえておくとこんな感じで大丈夫です。

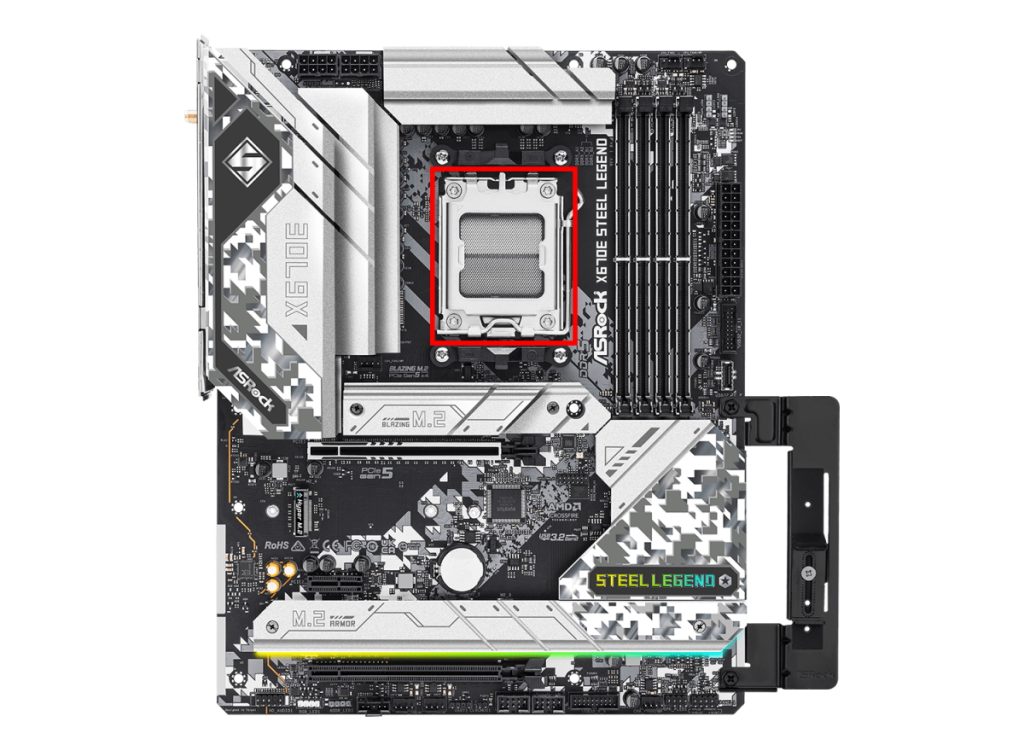

CPUクーラーのソケット形状とマザーボードの対応ソケットの確認

CPUクーラーを選ぶ際には、マザーボードのソケット形状を合わせる必要があります。

ソケットとは、マザーボード上にあるCPUを取り付けるための接続部分のことで、CPUとマザーボードのソケット形状を合わせる必要があるのですが、CPUクーラーも同様に合わせる必要があります。

CPUとマザーボードは、特定のソケット1つに対応しているのですが、CPUクーラーについては複数のソケット形状に対応していることが多いです。

例えば、マザーボードの対応ソケット形状は、LGA1700など1つのソケットに対応しています。

これに対して、CPUクーラーの対応ソケット形状は、Intelの場合は、LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156、AMDの場合は、AM5, AM4など複数に対応しています。

そのため、CPUクーラーの対応ソケットの中に、マザーボードのソケットがあればOKです。

また、複数に対応していることで、ソケット形状によってCPUクーラーの選択肢が狭まることはあまりなく、幅広い選択の中から性能面、デザイン面などで自分に合うものを選ぶことができます。

組み立て時は、そのソケット形状に合うようにマウンタが付属しているので、それをマザーボードに取り付けた上で、CPUクーラーを取り付けます。

≫ 関連記事:CPUクーラーのソケット形状について【自作PC】

ラジエーターサイズとPCケースの対応確認

簡易水冷式CPUクーラーを選ぶ際には、PCケースに対応するラジエーターサイズにしなければなりません。

ラジエーターは、CPUからの熱を冷却液を通じて外部に放出する役割を持ち、サイズが大きいほど多くの熱を効率よく放出できます。

ラジエータサイズには、大きく分けると120mm系と140mm系の2つに分かれます。

120mm系には次の3通りのサイズがあります。

- 120mm(120mmファン×1)

- 240mm(120mmファン×2)

- 360mm(120mmファン×3)

140mm系には次の3通りのサイズがあります。

- 140mm(140mmファン×1)

- 280mm(140mmファン×2)

- 420mm(140mmファン×3)

自分が選んで水冷CPUクーラーのサイズを確認し、PCケースの仕様表を見てどこにどのサイズを取り付けることができるのかを確認しましょう。

PCケースも製品によって違いますが、フロント、トップ、リア、サイド、ボトムと色々な場所に対応していることが多いです。

また、120mm系、140mm系の両方に対応していることも多いので、自由度の高い取り付けができます。

デザインやLEDライティングの有無

CPUクーラーのデザインやLEDライティングの有無は、見た目やPC内部の雰囲気に大きく影響します。

最近は冷却性能だけでなく、ケース内を華やかに演出できるカラフルなLEDやRGBライティング搭載モデルも増えてきました。

特にサイドパネルが透明なケースを使っている場合、LEDライティング付きのクーラーを選ぶと、PC全体の印象がガラッと変わります。

一方で、シンプルなデザインやライティングなしのモデルも根強い人気があり、落ち着いた雰囲気や静音性を重視したい方にはこちらがおすすめです。

自分の好みやPCの使い方、設置する環境に合わせて、デザインやLEDの有無を選ぶと良いでしょう。

![]() ケンさん

ケンさん

水冷CPUクーラーと空冷CPUクーラーの違い

CPUクーラーには、水冷CPUクーラーと空冷CPUクーラーがありますが、その違いとメリット・デメリットを解説していきます。

なお、水冷CPUクーラーは簡易水冷を前提としています。

水冷CPUクーラーと空冷CPUクーラーの比較

水冷式CPUクーラー

空冷式CPUクーラー

水冷式はCPUに取り付ける水冷ヘッド(ポンプ)で熱を冷却液に移し、その液体をチューブを通じてラジエーターまで運び、そこでファンによって外気に放熱します。

一方で、空冷式はヒートシンクとファンを組み合わせて、CPUから伝わった熱をそのまま空気に逃がすシンプルな構造です。

つまり、水冷は液体を介して熱を運ぶのに対して、空冷は金属と空気を直接使う点が大きな違いです。

観点別に違いをまとめると次のようになります。

| 項目 | 水冷式CPUクーラー | 空冷式CPUクーラー |

|---|---|---|

| 構造 | 水冷ヘッド、ポンプ、冷却液、 ラジエーター、ファンで熱を液体経由で移動 | ヒートシンクとファンで 熱を直接空気に放出 |

| 冷却性能 | 冷却の上限が高く余裕がある | 小型クーラーは低い傾向 大型クーラーは高い傾向 |

| 静音性 | 2連,3連ファンであれば 分散できるため高い | 小型クーラーは低い傾向 大型クーラーは高い傾向 |

| 設置の容易さ | 部品点数が多く、設置や 取り回しに注意が必要 | 構造が単純で取り付けやすい |

| 価格帯 | 高価になりやすく、 ハイエンド志向向け | 比較的安価で導入しやすい |

あくまで冷却方式別の傾向であって具体的には製品によって違いますが、基本的には水冷CPUクーラーの方が空冷より冷却性能は高いです。

仕様の冷却性能や今までパソコンをレビューしてきた経験から言うと、大型の空冷CPUクーラーであれば、ハイエンドCPUの場合は、CPU温度、静音性共に問題ありません。

その上で、ハイエンドCPUでオーバークロックをしたり、高負荷な用途で長時間使用するような場合は、冷却性能に余裕のある水冷CPUクーラーの方がいいですね。

静音性についてが大型の空冷CPUクーラーであれば基本的にどの製品も静かですね。

ただ、より静音性が欲しい時は、2,3連ファンで1つあたりのファン回転数を抑えることができる水冷CPUクーラーの方がおすすめです。

水冷CPUクーラーのメリット

水冷と空冷を比較した時の水冷CPUクーラーのメリットです。

- 高い冷却性能でハイエンドCPU・オーバークロックに対応

水冷CPUクーラーは冷却液とラジエーターを用いることで効率的に放熱でき、空冷よりも高い冷却性能があります。

特に、長時間の高負荷作業やオーバークロック環境でもCPU温度を安定させ、システム全体の安定性や安全性を高めることができます。 - 静音性が高い

水冷は効率的に熱を逃がせるため、ファンの回転数を抑えやすく、動作音が小さくなります。

また、2連、3連と複数のファンを搭載できるため、1つ当たりの回転数を抑えることで静音性が高くなります。

ただし、ポンプ音が人によっては気になる場合もある点には注意が必要です。 - PCケース内のエアフローを妨げにくい

ラジエーターとファンをケース外周部(主にフロントやトップ)に設置できるため、内部に余裕が生まれ、エアフローがスムーズになります。

これによりCPUだけでなく、メモリやマザーボード周辺の冷却効率もやや向上します。 - 見た目がスタイリッシュでカスタマイズ性が高い

ポンプやチューブのデザインはシンプルで、内部配線もすっきりします。

また、LEDライティングや冷却液の色を自由に選べるモデルも多く、ゲーミングPCや自作PCを個性的に演出できます。

見た目やカスタマイズ性を重視するユーザーにとって大きな魅力です。

基本的には水冷CPUクーラーの方が冷却性能は高いですが、大型のハイエンド空冷クーラーも十分な冷却性能を持つ場合があるため、必ずしも「水冷が絶対に優れている」とは限りません。

また、長時間の高負荷作業であれば水冷の方がおすすめですが、重めの3Dゲームを遊ぶぐらい大型の空冷CPUクーラーでも大丈夫です。

例えば、大型の空冷CPUクーラーを搭載したIntel Core i7-14700F × RTX 4060 TiのデスクトップPCで重めの3DゲームのFF15を最高画質でベンチマークをしたところ、CPU使用率は約30%前後で推移し、CPU温度も60℃程度だったので、しっかりと冷却できていることが分かります。

つまり、3Dゲーム程度であれば大型の空冷CPUクーラーで十分で、それ以上に、自分でデータ分析をするためにプログラミングをする際にCPUのコアを全て使うような作りでCPU使用率が80~100%になるような用途で初めて水冷式を検討するかどうかという感じです。

空冷式でも余裕がないわけではないですが、より余裕のある環境にしたいという時に水冷式が選択肢に入ってきます。

水冷CPUクーラーのデメリット

水冷と空冷を比較した時の水冷CPUクーラーのデメリットです。

- 価格が高い

空冷クーラーに比べて価格が高めで、一般的に1万円以上、ハイエンドモデルでは2万円を超える製品もあります。

複数のパーツで構成されているため製造コストが高く、コストパフォーマンスを重視する場合は空冷CPUクーラー方がいいかもしれません。 - 取り付けが少し複雑

CPU部分のウォーターブロックだけでなく、PCケースの外周にラジエーターと冷却ファンを取り付ける必要があるので、空冷CPUクーラーと比べると作業工程がやや多くなります。

また、チューブの取り回しやウォーターブロックにロゴがある場合に向きを調整したりと考えることが多くなりがちです。 - 水漏れリスクがある

冷却液を循環させる仕組みのため、構造上はチューブや接続部から液漏れが発生する可能性があります。

ただし、近年の簡易水冷は密閉構造・メンテナンス不要で設計されており、実際に水漏れが起きるケースは非常に稀です。

主に初期不良や長期使用による経年劣化で発生する場合が多く、発生率としては低いもののゼロではありません。

空冷クーラーであれば数千円台から手に入るものが多いですが、水冷クーラーの場合はポンプやラジエーター、チューブなどより多くのパーツで構成されているため、どうしても製造コストが高くなってしまいます。

また、水漏れリスクについては、簡易水冷で液漏れした話は聞いたことがないので、構造上発生しうる本当にまれな事象と思って大丈夫だと思います。

ただ、仮に水漏れした場合、他のPCパーツにも水がかかり故障してしまう可能性もあるので被害は大きくなることが予想されます。

そのため、信頼性の高いメーカー製品を選び、保証期間内での使用や定期的な点検が重要です。

水冷CPUクーラーのよくある質問

水冷CPUクーラー選びや使い方でよくある疑問点について、ポイントごとに解説していきます。

どのくらいの頻度でCPUクーラーの掃除が必要?

ファンにホコリが溜まりやすいので、大体半年~1年に1回の頻度で掃除しましょう。

掃除方法については、別途解説しているので参考にしてください。

≫ 関連記事:自作PCの掃除方法と必要な道具を徹底解説【写真付き】

空冷式CPUクーラーを例に解説していますが、ファンの清掃という点では同じなので参考になるかと思います。

グリスの塗り方や種類はどう選べばいい?

CPUグリスは、CPUとクーラーの間にできるだけ均一かつ薄く塗るのが基本ですが、塗る以前に、CPUクーラー側に1回分のグリスが塗布されているので、そのままマザーボードに組み込めば大丈夫です。

取り付け時にミスって一度取り外したり、数年後CPUグリスの劣化に伴い塗り直す際に、グリスを選んだり自分で塗ったりという作業がでてきます。

その上で、自分は別のCPUグリスを使いたい、別の塗り方をしたいという方は、グリスの種類や塗り方を解説しているので参考にしてください。

≫ 関連記事:CPUグリスの役割や種類、塗り方や手順、寿命を解説【自作PC】

CPUクーラーのファンだけ交換できる?

水冷CPUクーラーのファンは、基本的に市販のPC用ファンと交換することが可能です。

多くの水冷クーラーでは、ラジエーターに取り付けられているファンが120mmや140mmといった標準的なサイズで設計されているため、好みのファンに付け替えることができます。

ただし、ファンの厚み、コネクタの種類(3ピン/4ピン)などが合っているかどうかは事前に確認しておきましょう。

交換前の時点でラジエータ+ファンの厚みが他のパーツと干渉寸前だった場合、ファンを交換することで厚みが増し、干渉してしまうということも起きかねません。

≫ 関連記事:自作PCのPCケースファンの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

CPUクーラーのファンの回転数や風量、騒音レベルはどこを見ればいい?

CPUクーラーのファンの回転数や風量、騒音レベルをチェックする場合、製品の仕様表に記載されている「回転数(RPM)」「風量(CFM)」「ノイズレベル(dBA)」の数値を確認します。

回転数(RPM)は、ファンが1分間に何回転するかを示しており、一般的に回転数が高いほど冷却性能は高くなりますが、その分ファンの音も大きくなりやすい傾向があります。

一方、ノイズレベル(dBA)はファン動作時の音の大きさを表していて、数値が小さいほど静かです。

大体30台dBAであれば、静音性が高いと言えるでしょう。

水冷CPUクーラーから水漏れすることはある?対策は?

簡易水冷CPUクーラーは密閉構造・メンテナンス不要で設計されているため、冷却液の補充や交換は不要で、水漏れが発生する確率は非常に低いとされています。

ただし、構造上リスクがゼロではないため注意は必要です。

万が一水漏れが起きてしまうと、PC内部のパーツが故障する可能性が高くなるため、十分な注意が必要です。

主な原因としては、まれに発生する初期不良、長期間使用した際のホースや接続部の経年劣化、あるいは取り付け時の圧迫や固定不良などが挙げられます。

実際のユーザー報告では、数年単位で大量に使われる中でも水漏れ例はごく少数で、確率としてはかなり低いと考えられます。

対策としては次の通りです。

- 定期的にホースや接続部を目視で確認し、膨らみや亀裂、結露など異常がないかをチェックする

- 取り付け時は説明書をよく読み、ネジや固定部を確実に取り付ける

- 信頼性の高いメーカー製品を選び、保証期間内のサポートを受けられるようにする

初心者が本格水冷に手を出すのはあり?

本格水冷は初心者の方にはあまりおすすめしません。

少なくとも数台組んで基本的な自作PCに慣れてからをおすすめします。

というのも、本格水冷はパーツ選びや組み立て、定期的なメンテナンスなど、かなり専門的な知識と手間が必要になるからです。

初めての自作PCともなれば、CPUクーラー以外のパーツの知識や組み立て方法の勉強などやらなければいけないことが多いです。

その中で、本格水冷のための知識や組み立て作業、メンテナンスなどをやっていくのは、ただでさえ難易度が高いのに、さらに引き上げることになります。

そのため、どうしてもやりたい場合は、何台か組んだ後にするのが良いですね。

まとめ:水冷CPUクーラーはハイエンドCPU・余裕のある冷却性能を重視したい方におすすめ!

この記事では、水冷CPUクーラーの仕組みや特徴、空冷クーラーとの違い、メリット・デメリット、選び方について解説しました。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- 水冷CPUクーラーは高い冷却性能と静音性を持ち、ハイエンドCPUやOC環境に適している

- 一体型で導入しやすい「簡易水冷」とカスタマイズ性の高い「本格水冷」がある

- 簡易水冷はメンテ不要で扱いやすく、本格水冷は知識とコストが必要

- ローエンドやミドルCPUでは過剰性能になりやすく、空冷の方がコスパが良い

- CPUクーラーの選定時にはTDP、ソケット形状、ラジエーターサイズとケース対応を確認

- 高負荷作業や余裕ある冷却環境を求めるユーザーにおすすめ!

水冷CPUクーラーは高い冷却性能と静音性を備えており、特にハイエンドCPUやオーバークロック環境で力を発揮します。

ただし、単純にハイエンドCPUを使うだけであれば、大型の空冷CPUクーラーでも十分に対応可能です。

一方で、長時間の高負荷作業やCPU使用率が高く張り付くような環境では、水冷CPUクーラーの方が温度を安定的に低く保つことができます。

つまり、コストや設置のしやすさを優先するなら大型空冷のCPUクーラー、より余裕ある冷却環境を求めるなら水冷CPUクーラーが最適な選択肢といえるでしょう。

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド