Intel CPUのPコアとEコアは、第12世代(Alder Lake)から導入された新しいアーキテクチャで、Pコアは高い処理能力を持ち、Eコアは低消費電力で効率的に軽いタスクを担当します。

この2種類のプロセッサコアにより、高性能と省電力の両方を両立し、より効率的な作業効率を実現することができます。

- 第12世代(Alder Lake)から、PコアとEコアを組み合わせた新アーキテクチャを採用

- Pコア:高性能な処理性能 / 高負荷なタスク担当

- Eコア:効率的な処理性能 / 軽いタスク・バックグランドタスク担当

- 2種類のコアを併用することで、高性能と省電力の両立を実現

- クロック周波数やハイパースレッディング対応の有無など、PコアとEコアには明確な役割分担がある

- Intel Thread Directorがタスクを自動的に最適なコアに割り当て、性能と効率を最大化

- 近年の「高性能と省電力」のニーズに応えるため、ハイブリッドアーキテクチャを導入

- PコアとEコアの使い分けで、ノートPCのバッテリー駆動や熱対策にも大きなメリット

CPUのメーカーや型番の見方、性能の目安などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのCPUの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

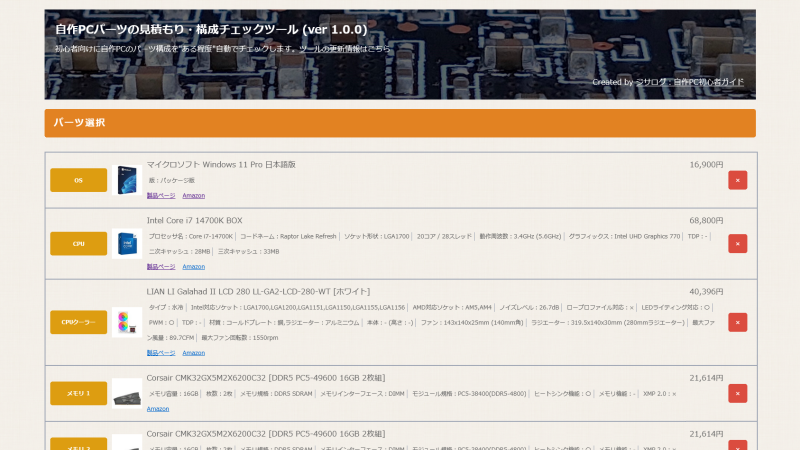

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

目次

Intel CPUのPコア・Eコアとは?

PコアとEコアは、Intel CPUの第12世代(Alder Lake)から導入された新しいアーキテクチャで、それぞれ異なる役割を持つ2種類のプロセッサコアです。

Pコア(パフォーマンスコア)は、高い処理能力を持ち、ゲームや動画編集などの重いタスクや複雑な計算を迅速に処理するために設計されています。

シングルスレッド性能が高く、ゲームや重いアプリケーションの実行に適しており、高クロック周波数で動作します。

一方、Eコア(エフィシェンシー(効率)コア)は、低消費電力で効率的に動作し、軽いタスクやバックグラウンドの処理を担当します。

Eコアは多くのスレッドを同時に処理する能力があり、電力効率を高めることで節電し、ノートPCにおいてはバッテリー寿命を延ばすのに役立ちます。

このように、PコアとEコアを組み合わせることで、IntelのCPUはパフォーマンスと効率のバランスを取りながら、さまざまな状況で最適な動作を実現します。

PコアとEコアの違い・性能差

PコアとEコアの役割の違いやどういった特徴があるのか解説していきます。

Pコア:高性能な処理性能 / 高負荷なタスク担当

Pコアは、高い処理能力を持ち、ゲームや動画編集などの重いタスクや複雑な計算を迅速に処理するために設計されています。

シングルスレッド性能が高く、ゲームや重いアプリケーションの実行に適しており、高クロック周波数で動作します。

Pコアの特徴は次の通りです。

- 高性能を重視するコア

- 単一スレッドあたりの高いパフォーマンス

- 複雑なアーキテクチャ設計による高い動作クロック

- 高性能を活かして高負荷タスクを担当

- ハイパースレッディング対応(1コアあたり2スレッド処理)

- 消費電力や発熱が大きくなる傾向

高性能を重視するコア

Pコアは、単一または少数スレッドで高い処理能力を発揮することを重視して設計されています。

これにより、複雑なタスクやリアルタイム性が求められる作業でも高いパフォーマンスが期待できます。

単一スレッドあたりの高いパフォーマンス

Pコアは、シングルスレッド性能に優れるのが特徴です。

そのため、ゲームや動画編集ソフト、3Dレンダリングなど、スレッドの並列化が限定的なアプリケーションでも大きな効果を発揮します。

複雑なアーキテクチャ設計による高い動作クロック

Pコアは、基本的にベースクロックやブーストクロックが高く、上位モデルでは5GHzを超えるようなものもあります。

高い動作クロックを実現するために、パイプラインを多段化する、分岐予測の精度を高めるなど、マイクロアーキテクチャに複雑かつ高度な工夫がされています。

その結果、高負荷時でもクロック周波数を上げやすく、シングルスレッド性能が必要とされる高負荷の作業でも十分な処理速度を発揮できます。

高性能を活かして高負荷タスクを担当

Pコアは、高いクロック周波数を活かし、高負荷なタスクを担当します。

例えば、ゲーム、3Dレンダリング、3Dモデリング、動画編集、エンコード、CAD、オフィスソフト(大量のデータの表計算やマクロ)、プログラミングなどのリソースを多く要求するタスクは、Pコアに割り当てることでスムーズな処理が行えます。

ハイパースレッディング対応(1コアあたり2スレッド処理)

Pコアは、ハイパースレッディング(同時マルチスレッディング / SMT)をサポートしており、1コアで2スレッドを並列に実行できます。

物理コア数に対して論理スレッド数を倍増できるため、処理効率をさらに高められる場合があります。

消費電力や発熱が大きくなる傾向

高い動作クロックや複雑な回路を搭載する分、PコアはEコアに比べて消費電力や発熱が大きくなる傾向があります。

そのため冷却性能の高いクーラーが必要になることが多く、ノートPCや省電力PCではPコアの数を抑える場合もあります。

Eコア:効率的な処理性能 / 軽いタスク・バックグランドタスク担当

Eコアは、低消費電力で効率的に動作し、軽いタスクやバックグラウンドでの処理を担当します。

バックグラウンドのタスクは、ユーザーが直接操作していない間に実行されるもので、例えばメールの同期、システムの更新、クラウドストレージの同期などが含まれます。

Eコアの特徴は次の通りです。

- 効率と省電力を重視するコア

- シンプルなアーキテクチャ設計による高い電力効率

- ブラウザ、メールなどの軽いアプリやバックグラウンドのタスクを担当

- ハイパースレッディング非対応(設計の簡素化)

- アイドル時や軽負荷時に高い省電力性を発揮

- マルチスレッド性能向上のために数を多く搭載可能

効率と省電力を重視するコア

Eコアは、電力消費を最小化しながら必要な処理をこなすことを重視した設計になっており、消費電力や発熱を抑えつつ動作できる点が最大の特徴です。

シンプルなアーキテクチャ設計による高い電力効率

Pコアに比べて構造がシンプルに設計されており、深いパイプラインや複雑な制御ロジックを持ちません。

そのため、同じクロック周波数でも消費電力が抑えられる傾向にあります。

こうしたシンプルさが高い電力効率を実現しています。

ブラウザ、メールなどの軽いアプリやバックグラウンドのタスクを担当

Eコアは、シングルスレッド性能よりも効率を重視しているため、処理負荷が軽い日常的なアプリ(ブラウザやメールクライアントなど)の動作やOSのバックグラウンド処理に適しています。

これにより、高い性能を必要とするタスクはPコアに任せ、Eコア側ではシステムの基本的なタスクを省電力でまかなうことで、全体的な省エネに貢献します。

また、Eコアがバックグラウンドの軽い処理を担うことで、Pコアは高負荷タスク専用にリソースを確保できるようになります。

結果として、Pコアが本領発揮するような重い処理に余計な割り込みが入りにくくなり、より高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。

ハイパースレッディング非対応(設計の簡素化)

Eコアは、1コアにつき1スレッドのみの実行に特化しており、複雑な制御を要するハイパースレッディング機能を備えていません。

これによって回路構成がさらにシンプルになり、コストや電力面でのメリットを得ています。

アイドル時や軽負荷時に高い省電力性を発揮

システム全体がフル性能を必要としない状況では、Eコアが中心となって動作し、電力消費を抑えつつ必要なタスクをこなします。

アイドル時にも省電力性能が高いため、バッテリー駆動のノートPCなどでは特にメリットが大きいです。

マルチスレッド性能向上のために数を多く搭載可能

シンプルな構造で消費電力も小さいため、チップ上に多くのEコアを搭載できます。

Pコアだけで構成するよりも同じTDPの範囲で多くのコアを置けるため、軽いマルチタスクを同時に多数処理する場面では効率的に性能を高められます。

クロック周波数の違い

Pコアは、基本的にベースクロックやブーストクロックが高く、上位モデルでは5GHzを超えるようなものもあります。

これにより、シングルスレッド性能が必要とされる高負荷の作業でも十分な処理速度を発揮できます。

一方、Eコアは電力効率を重視したシンプルなアーキテクチャであるため、Pコアに比べてベースクロックやブーストクロックが低めです。

最大でも3GHz台後半から4GHz前後といった水準で動作することが多く、必要以上に周波数を上げないことで消費電力を大幅に抑える設計となっています。

こうしたクロック周波数の違いは、Pコア・Eコアの役割分担にも大きく影響します。

高負荷タスクには高速なPコアを、軽負荷タスクには電力効率に優れたEコアを割り当てることで、システム全体のパフォーマンスと省電力性を両立することが可能になります。

スレッド数の違い

Pコアは、原則としてハイパースレッディング(HT)に対応しており、1コアで2つのスレッドを同時に処理できます。

一方、EコアはHT非対応のため、1コアあたり1スレッドのみの処理となります。

例えば、PコアとEコアがそれぞれ8コアずつ搭載されているCPUでは、Pコアは2倍のスレッド数となるため、8コア×2スレッド=16スレッドとなります。

Eコアの8スレッドと合わせて合計24スレッドが利用できるという形になります。

こうしたスレッド数の違いは、同じ数の物理コアを持つ場合でもPコアを多く備える方が総スレッド数が増え、マルチスレッド性能に影響を与える要素の一つとなっています。

Intel Thread Directorによる負荷管理

Intel Thread Directorは、PコアとEコアの負荷管理を効率的に行うための重要な技術です。

特に、ハイブリッドアーキテクチャ(※)を採用したプロセッサにおいて、ユーザーがスムーズな操作感を得るために重要な役割を果たしています。

これは、Intel CPUに組み込まれており、Windows 11などの対応OSでその効果が特に発揮されます。

※ハイブリットアーキテクチャとは、Pコア・Eコアを持つプロセッサーのように異なる特性を持つ2種類以上のCPUコアを組み合わせた設計のことを指します。

Pコアは高性能なタスクを処理するのに適しており、Eコアは省電力で効率的に軽いタスクを処理します。

Thread Directorは、これらのコアに対して適切なタスクを割り当てることで、システム全体のパフォーマンスを最適化します。

リアルタイムでタスクの特性を分析し、どのコアがそのタスクを最も効率的に処理できるかを判断します。

例えば、重い計算が必要なアプリケーションはPコアに割り当てられ、一方でバックグラウンドで動作する軽いタスクはEコアに回されます。

これにより、パフォーマンスと電力効率のバランスが取れた動作が可能になります。

この技術は、OSと連携して動作し、リアルタイムでタスクの特性を分析します。

Thread Directorは、タスクの優先度や電力消費、コアの負荷状況などを考慮し、OSに対して最適なスケジューリングを提案します。

これにより、ユーザーはよりスムーズなコンピューティング体験を得ることができます。

Pコア・Eコアに分かれた理由

今までは、1種類のプロセッサコアで高性能を追求してきたIntel CPUですが、第12世代からPコア・Eコアのハイブリットアーキテクチャを採用した目的や理由を解説していきます。

高性能と省電力の両立

今までは「高性能 = 高電力消費・高発熱」が当たり前でした。

しかし近年では「高性能を維持しながら、バッテリー持ちや消費電力も重要」というニーズが強まっています。

そこで、PコアとEコアのハイブリットアーキテクチャを採用したことにより、高性能と省電力の両方を実現しています。

Pコアは高性能を追求し、複雑な処理を迅速に行うために設計されており、Eコアは省電力を重視し、日常的なタスクを効率的に処理します。

この2種類のコアを組み合わせることで、必要に応じて高性能と省電力を切り替えることができ、全体として効率的な動作を実現します。

![]() ケンさん

ケンさん

これにより、ユーザーはパフォーマンスを犠牲にすることなく、消費電力を抑えることができます。

特に、ノートPCでは効率化・省電力化により、バッテリー駆動時間を延ばすことにも繋がります。

マルチタスク環境での最適化

パソコンの使い方として、動画再生しながらブラウザ開き、バックグラウンドでクラウド同期、ウイルスチェック…と複数のタスクを同時に処理することが一般的です。

例え、3Dゲームや動画編集といった使用用途が決まっていたとしても、ゲームをしながら攻略情報を見るためにブラウザを開いたり、動画編集をしながら素材編集のための画像ソフトや使い方などを調べるためのブラウザを開いたりすると思います。

また、ユーザーの知らないところで、OSがバックグラウンドで何かしら処理もしていて、同時にいくつものアプリケーションを実行するのが一般的です。

そこで、負荷の違う処理を効率的に行うために、PコアとEコアのハイブリットアーキテクチャが採用されました。

軽量なタスクをEコアに逃がし、負荷の高いタスクを高性能なPコアに集中させることで、全体としてスムーズに処理することができるようになります。

他社のCPUへの対抗

ARMベースのスマホ向けCPUでは以前から「高性能コア+省電力コア」のハイブリッドアーキテクチャが主流でした。

また、最近ではAppleのM1, M2などのチップもこの「高性能コア+省電力コア」方式になっていきました。

スマホやノートPCなどのモバイルデバイスが普及するにつれて、以前の「高性能」というニーズから「高性能・省電力」によるバッテリーの持ちを意識したものへと変わってきました。

こういった他社への対抗と近年のニーズを汲み取った結果、Intel CPUもPコア・Eコアのハイブリットアーキテクチャを採用することになりました。

消費電力と熱対策

高性能コアが複数稼働すると消費電力が増え、発熱も大きくなります。

これにより、システムの冷却が課題となり、高温によって一時的にCPUの性能が下がるサーマルスロットリングも発生しやすくなります。

省電力なEコアを導入することで、日常的な作業ではPコアの稼働を最小限に抑え、消費電力と発熱の低減を図れるため、PC全体のパフォーマンスを持続しやすくなります。

このように、PコアとEコアを組み合わせることで、全体の消費電力を抑えつつ、必要なときには高い性能を発揮することが可能になります。

これにより、パソコンやスマートフォンなどのデバイスは、より長時間のバッテリー駆動が可能になり、また冷却システムへの負担も軽減されます。

まとめ:Pコアは高負荷用、Eコアは低負荷用の認識でOK!

IntelのCPUに搭載されているPコアとEコアの役割と特徴について解説しました。

ハイブリットアーキテクチャにすることで、時代のニーズに合わせた高性能と省電力の両立を実現しています。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- 第12世代(Alder Lake)から、PコアとEコアを組み合わせた新アーキテクチャを採用

- Pコア:高性能な処理性能 / 高負荷なタスク担当

- Eコア:効率的な処理性能 / 軽いタスク・バックグランドタスク担当

- 2種類のコアを併用することで、高性能と省電力の両立を実現

- クロック周波数やハイパースレッディング対応の有無など、PコアとEコアには明確な役割分担がある

- Intel Thread Directorがタスクを自動的に最適なコアに割り当て、性能と効率を最大化

- 近年の「高性能と省電力」のニーズに応えるため、ハイブリッドアーキテクチャを導入

- PコアとEコアの使い分けで、ノートPCのバッテリー駆動や熱対策にも大きなメリット

Pコアは、高負荷なタスクや複雑な計算を迅速に処理するために設計されており、ゲームや動画編集などの重いアプリケーションに適しています。

一方、Eコアは低消費電力で効率的に軽いタスクやバックグラウンド処理を行うことができ、バッテリー寿命を延ばすのに役立ちます。

これらのコアを組み合わせることで、IntelのCPUはパフォーマンスと効率のバランスを取りながら、さまざまな状況で最適な動作を実現します。

CPUのメーカーや型番の見方、性能の目安などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのCPUの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド