ブーストテクノロジーは、必要に応じて一時的にクロック周波数を上げることで、パフォーマンスを向上させる技術です。

最近のCPUでは、ほとんどのCPUでブーストテクノロジーを備えていますが、メーカー毎に名称が違ったり、同じメーカーでも複数の種類があったりとややこしいです。

また、このクロック周波数を上げるブーストテクノロジーとCPUのオーバークロックは何が違うのかも気になると思います。

そこで、この記事では、ブーストテクノロジーの基本的な仕組みや、IntelとAMDの異なる技術について詳しく解説します。

- ブーストテクノロジーは、CPUの性能を一時的に引き上げる自動制御機能

- 負荷 / 温度 / 電力などから必要に応じてクロック周波数を引き上げ

- IntelとAMDでは名称や仕組みに違いがある

- オーバークロックは手動制御で通常保証対象外、ブーストは通常保証内

CPUのメーカーや型番の見方、性能の目安などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのCPUの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

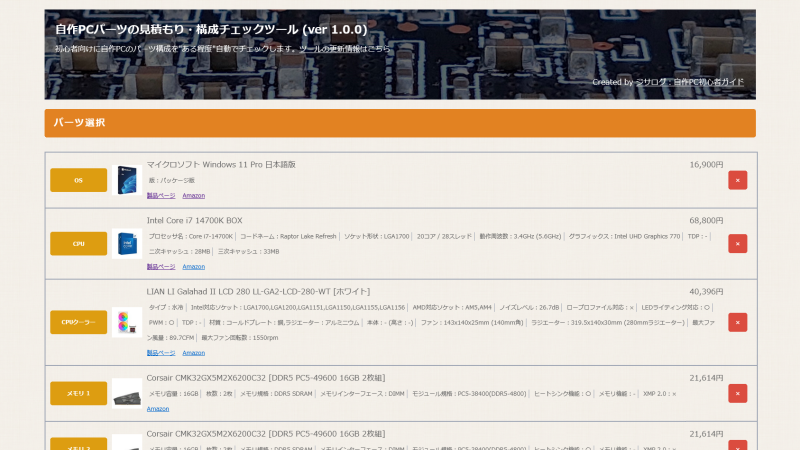

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ブーストテクノロジーとは?

ブーストテクノロジーの基本的な知識、また、オーバークロックとの違いについて解説していきます。

自動的・一時的にクロック周波数を引き上げる技術

ブーストテクノロジーとは、CPUが必要に応じて自動的にクロック周波数を上げることで、一時的にパフォーマンスを向上させる技術です。

通常CPUは、仕様に定められているベースのクロック周波数で動作しますが、負荷が高い処理(ゲーム、動画編集、AI計算など)が発生したとき、一定条件を満たしていれば自動的にクロックを引き上げてパフォーマンスを向上させます。

一定の条件については、ブーストテクノロジーの種類やバージョンによって異なりますが、基本的には次の3つです。

- 負荷:重いタスクが実行されているかどうか。

- 温度:CPUが高温すぎないか。

- 電力:電力供給に余裕があるのか。

![]() ケンさん

ケンさん

また、今回はパソコンのCPUについて解説していますが、CPU以外にGPUにもブーストテクノロジーがありますし、パソコン以外にもスマホなどのモバイル向けCPUでもブーストテクノロジーはあります。

このように最近では、広い意味でプロセッサーにはブーストテクノロジーが備えられているのが基本ですね。

![]() ケンさん

ケンさん

IntelとAMDで名称が異なる

パソコン向けのCPUとしては、「Intel」と「AMD」の2社ありますが、それぞれでブーストテクノロジーの名称が異なります。

Intel:Intel Turbo Boost Technology(インテル・ターボ・ブースト・テクノロジー)

AMD:Precision Boost(プレシジョン・ブースト)

ブーストテクノロジーは、一時的にクロック周波数を上げる技術の総称なので、各メーカーで呼び方が違ってきます。

この名前を知っておかないとCPUを選ぶ際に、どの種類・バージョンのブーストテクノロジーに対応しているのか、そもそもブーストテクノロジーに対応しているのかどうかが分りません。

ブーストテクノロジーとオーバークロックの違い

ブーストテクノロジーとオーバークロックの主な違いは次の通りです。

| ブーストテクノロジー | オーバークロック(OC) | |

|---|---|---|

| 目的 | 高負荷時の一時的な性能向上 | 継続的に高クロックで動作させ、 全体的な性能の引き上げ |

| 動作の制御者 | CPUやシステムが自動で制御 | ユーザーが手動で設定 |

| クロックの 上昇範囲 | メーカーが定めた上限まで | ユーザーが定めた範囲 (設定次第でブーストテクノロジーの上限を超える) |

| 保証の有無 | 通常はメーカー保証適用 | 一般的に保証対象外 (ただし一部の公式OC機能を除く) |

| 動作の安定性 | 製品に最適化されているため高い | 冷却性能が不十分だと動作不能や故障のリスクあり |

| 設定の手間 | 基本的に設定不要で自動動作 | BIOSやソフトウェアでの設定が必要 |

目的や誰が制御するのかの違いもありますが、重要な部分は「保証の有無」です。

ターボブーストテクノロジーは、メーカー側が安全に動作できる範囲でクロック周波数を引き上げます。

これは開発時に様々な検証を重ねた上で、さらに実際に動作する中で、負荷、温度、電力等をリアルタイムで監視し、それらの情報を元に”安全な範囲”で一時的にクロック周波数を引き上げています。

メーカー側も、安全を確認して安定して動作できるものを機能として搭載しているので、基本的に故障した際はメーカー側が保証してくれます。

一方で、オーバークロックは、BIOSやソフトウェアを使って、ユーザーがクロック周波数を設定します。

パソコンが正常に動作するかどうかは別として、設定上ターボブーストテクノロジーでは到達できないクロック周波数を設定することもできます。

そのため、オーバークロックには次のようなリスクが伴います。

- 動作の不安定化

- 発熱の増加

- ハードウェアの劣化・寿命の短縮

- 周辺パーツへの悪影響

オーバークロックは完全に自己責任で、ユーザーが好き勝手に設定をしてぶっ壊したものを保証する筋合いはないということで、基本的には保証対象外となります。

Intelのブーストテクノロジーについて

Intelのブーストテクノロジーが持つ様々な性能向上技術について、それぞれの特徴を解説していきます。

Intel Turbo Boost Technology

Intel Turbo Boost Technologyは、IntelのCPUが必要に応じて自動的にクロック速度を上げる技術です。

この技術は、Intelが開発した最初のブーストテクノロジーで、Intel Core iシリーズの初代から搭載されています。

この後に紹介する2.0、3.0といったバージョンやその他のものは、この仕組みを拡張・発展させたものです。

通常の動作では、CPUは定められたベースクロック速度で動作しますが、より高いパフォーマンスが求められるときには、Turbo Boostが有効になり、クロック速度が一時的に上昇します。

状況に応じて高負荷になっているシングルコア、あるいは、少数のコアにおける自動的なブーストを行います。

Intel Turbo Boost Technology 2.0

Intel Turbo Boost Technology 2.0は、より広い範囲の負荷と温度・電力管理に対応し、全体的にブーストの精度と柔軟性が向上しています。

この技術は、Intel Core iシリーズの第3世代(Sandy Bridge)から搭載されており、Core i5, i7, i9のグレードに対応しています。

Turbo Boost Technology 1.0と2.0の主な違いとして、1.0は特定の条件下でCPUのクロック速度を引き上げる機能を持ち、CPUの温度や消費電力が許容範囲内にある場合にのみ動作します。

一方、2.0は1.0の機能を進化させ、より多くのコアが同時にブーストされることが可能になり、マルチスレッドのパフォーマンスが向上しています。

より高度な電力管理機能を備えており、CPUの温度や消費電力をより効率的に管理します。

これにより、より長時間にわたって高いクロック速度を維持することが可能です。

さらに、システム全体の負荷に応じて動的にクロック速度を調整する能力が向上しており、より柔軟で効率的なパフォーマンス向上が実現されています。

Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Intel Turbo Boost Max Technology 3.0は、同一CPU内で高品質なコア(優良コア)を1つまたは2つ特定し、特定の処理を優先的にそのコアで実行することで、さらに高い性能を引き出す技術です。

Intel Turbo Boost Technology 2.0を置き換えるものではなく、別の技術として併用して搭載されます。

この技術は、Intel Core iシリーズの第6世代(Broadwell-E)から搭載されており、その中でもCore i7, i9といった一部のハイエンドなモデルのみ対応しています。

また、この機能を最大限活かすには、OSやドライバが対応している必要があります(Windows 10以降は対応済み)。

通常のターボブースト機能が全コアのクロック速度を引き上げるのに対し、Turbo Boost Max Technology 3.0は特定のコアを選んで最適化するため、効率的な電力消費と高い処理能力を両立します。

Intel Turbo Boost Technology 2.0は、CPUのクロック周波数を動的に引き上げることで、必要なときにパフォーマンスを向上させる機能で、複数のコアがある場合に全体の負荷に応じて各コアのクロック速度を調整します。

これに対し、3.0は特定のコアの性能をさらに高めることに焦点を当てており、シングルスレッドのパフォーマンスが重要なアプリケーションで、より高い性能を発揮することが可能です。

要するに、2.0は全体的なコアの性能を向上させるのに対し、3.0は特定のコアをターゲットにして、より高い性能を引き出すことができるという違いがあります。

ここで「高品質なコア(優良コア)」と「特定の処理」って何?と気になると思うので、もう少し深掘りします。

高品質なコア(優良コア)とは?

「高品質なコア(優良コア)」とは、同一のCPUチップ上に存在する複数のコアの中でも、製造上のばらつきによって、より高いクロックで安定して動作できるコアのことを指します。

そもそも、なぜ品質の違うコアが存在するのかについてです。

CPUはシリコンウェハから大量に作られますが、製造プロセスには微細なばらつきがあります。

これは完全には避けられない物理的な性質です。

その結果、同じCPUの中でも次のような違いが生まれます。

- 電力効率が良く、発熱が少ないコア

- 高クロックに強く、安定動作しやすいコア

- 動作がやや不安定でクロックを上げにくいコア

といった違いが生まれます。これをプロセスバリエーションと呼びます。

Intelはこのばらつきを積極的に活用し、テスト工程で最も優秀な動作特性を持つコア(優良コア)を選び出すことで、特定の処理をそのコアに集中させて、より高い性能を引き出す技術を開発しました。

Turbo Boost Max Technology 3.0を搭載したCPUでは、以下のような動作が行われます。

- 起動時または製造段階で、優良コアを1〜2個自動で識別

- OS(Windowsなど)に対して「このコアは優先的に使ってほしい」と通知

- 単一スレッドや重要な処理が発生したとき、それを優良コアに割り当て

- 通常のターボブースト以上のクロックでその処理を実行

これにより、同じCPUでも高品質コアを活用することで、単一スレッド処理の性能を向上させることができます。

優良コアはユーザーが任意に選ぶことはできず、あくまでIntelが製造段階で品質チェックをして決めます。

ユーザーがCPUを使い始めた段階では、すでに優良コアはCPU内部にマークされており、BIOSやOS(Windowsなど)にも情報が提供されています。

特定の処理とは?

「特定の処理」とは、実行中のタスクの中でも、主に単一スレッドで動作する処理や、CPUの特定コアへの最適化が可能な軽量~中程度のスレッド負荷のタスクを指すことが多いです。

ここで言う「特定の処理」とは、次のようなケースが該当します。

- 高負荷な単一スレッド処理

(例:ゲームエンジンのロジック処理、動画のエンコード処理の一部など) - OSやアプリケーションが「このスレッドは優先的に速く実行してほしい」と判断するようなメインスレッド処理

- スレッドごとの負荷を分析して、他のコアよりも優良コアで処理した方が効果的な作業

一概に「高負荷な処理=優良コアに割り当てる」というだけではなく、「1スレッドで実行中であり、優良コアの恩恵を受けやすい処理かどうか」が判断材料になります。

Intel Thermal Velocity Boost(TVB)

Intel Thermal Velocity Boost(TVB / インテル・サーマル・ベロシティー・ブースト)は、CPUの温度が十分に低い時限定で、通常のターボブースト上限よりもさらに高いクロック周波数で動作させるブースト技術です。

これは、Intelが提供する複数のブーストテクノロジーの中のひとつで、高冷却環境での性能を最大限に引き出すための仕組みです。

この技術は、第8世代(Coffee Lake)のモバイル向けCPUの一部のモデルから搭載され、デスクトップ向けCPUでは第9世代(Coffee Lake-R)から搭載されました。

また、Core i9の最上位グレードにしか対応しておらず、Turbo Boost Technology系とは別物で併用してCPUに搭載されることもあります。

TVB は、CPUの温度が閾値である70°C 以下(ノートPCは65℃)にある場合、通常の最大ターボブーストに上乗せする形で、100〜200MHzほどクロック周波数が向上します。

例えば、通常の最大ターボが5.0GHzなら、TVBによって5.1GHzや5.2GHzに達することがあります。

ただし、TVBが機能するかは、CPUの温度に依存するため冷却性能が重要となってきます。

![]() ケンさん

ケンさん

Intel Adaptive Boost Technology(ABT)

Intel Adaptive Boost Technology(ABT / インテル・アダプティブ・ブースト・テクノロジー)は、Intelが提供する上位CPU向けの追加ブースト機能で、複数のコアが同時に高負荷状態にあるときに、可能な限り高いクロックで動作させることを目的とした技術です。

特に、マルチスレッド処理での性能向上を意識したブースト制御となっています。

この技術は、Intel Core iシリーズの第9世代(Rocket Lake-S)から搭載されており、最上位グレードであるCore i9の中でも末尾が「K/KF」のオーバークロックモデルで、かつ、デスクトップ向けCPUのみ対応しています。

また、多くのマザーボードでは、デフォルトでは機能がOFFになっており、BIOS設定で有効化が必要となります。

通常、CPUは多くのコアを同時に動かすと熱や電力の制約により、全体のクロックを下げる必要があります。

Adaptive Boost Technologyはその制約内で、できるだけ多くのコアをできるだけ高いクロックで動作させるように、“適応的に(adaptive)”ブーストクロックを調整する技術です。

“適応的に”とは、CPUがその時々のシステム状態(温度、電力、電流、負荷)に応じて、動作クロックをリアルタイムで変化させるという意味です。

つまり、決められた固定のクロックで動くのではなく、状況を見ながら“できる限り高いクロック”で動かすように、自動で最適化していくということです。

ABTは、CPU全体を高クロックで動作させることから、以下のような前提条件が必要です。

- 多コアを一斉に高速で動かすための強力な電源設計と冷却

- 高性能マザーボードとの組み合わせを前提とした設計

- 一般用途ではなく、クリエイティブ作業やゲーミングなどの高負荷用途を想定

このため、Core i7以下や省電力モデルでは実装されていませんし、CPUクーラーやマザーボード、電源ユニットなどの他のパーツについても、高品質なものを使う必要があります。

Intel DeepLearning Booat(DL Boost)

Intel Deep Learning Boost(DL Boost)は、Intelが提供するディープラーニング(深層学習)の推論処理を高速化するための命令セット拡張技術です。

つまり、AI処理を高速化するための技術で、CPU上でAI処理を行う際のパフォーマンスを大きく向上させることを目的としています。

これにより、AIモデルの実行速度が向上し、リアルタイムでのデータ処理が求められるアプリケーションにおいて、より迅速な応答が可能になります。

この技術は、Intel Core iシリーズの第10世代(Comet Lake)から搭載されています。

DL Boostは、Intelのx86命令セット(AVX)に追加された新しい命令群のことで、特に「INT8(8ビット整数)」での計算処理を効率的に行うための命令が中心です。

その中核となる命令がVNNI(Vector Neural Network Instructions)で、この命令セットにより、従来は複数ステップ必要だった行列演算や畳み込み演算をより少ない命令回数で実行できるようになります。

少し難しいことを言いましたが、これによって、CPU上でもディープラーニングの推論がGPUなしで高速に行えることが可能になります。

とは言え、GPUと同様の性能を引き出せるわけではなく、あくまで、CPUベースでの推論処理の効率を従来より大幅に改善、また、GPUが使えない環境でもある程度のリアルタイム推論が可能という意味です。

DL Boost は、次のような場面で活用されます。

- AI推論(画像認識、音声認識、自然言語処理 など)

- エッジAI(GPUを搭載できない組み込みや産業機器)

- CPUベースのAI推論(GPUレスサーバーなど)

AMDのブーストテクノロジーについて

AMDのブーストテクノロジーが持つ様々な性能向上技術について、それぞれの特徴を解説していきます。

Precision Boost(PB)

Precision Boost(プレシジョン・ブースト)は、AMDのCPUが必要に応じて自動的にクロック速度を上げる技術です。

電力消費を最小限に抑えつつ、必要なときに最大のパフォーマンスを引き出すことを目的としています。

通常の動作中、CPUは効率的に動作するために低いクロック周波数で動いていますが、重いタスクが発生したときには、Precision Boostが働いてCPUのクロック周波数を一時的に上げます。

これにより、通常よりもタスクをより速く処理できるようになります。

例えば、ゲームをプレイしたり、動画編集を行ったりする際に、必要なパワーを瞬時に提供することが可能です。

この技術は、AMDが開発し、初代Ryzen(Zenアーキテクチャ)で初めて導入されました。

Ryzen以前のCPUにも、AMD Turbo Core Technology(Phenom II X6やFXシリーズなど)という名称のブーストテクノロジーはありました。

しかし、Precision Boostは、Turbo Core Technologyの単純なターボ機能から一歩進めて、負荷・温度・電力などをリアルタイムで判断し、複数のコアを対象にクロックを自動制御する技術として開発されたものです。

この意味で、Precision Boostは「AMDの近代的なブースト制御技術の出発点」とされています。

Precision Boost 2(PB2)

Precision Boost 2は、CPUの全てのコアを効率的に利用してパフォーマンスを最大化する技術です。

この技術は、第2世代Ryzen(Zen+、Ryzen 2000シリーズ)から導入した自動クロック制御技術の第2世代版です。

初代「Precision Boost」から大きく進化しており、特にマルチコアでの高効率なブースト制御が特徴です。

Precision Boost 2 は、CPUの温度、消費電力、負荷状況をリアルタイムに監視し、これらの条件に余裕がある場合、使用中の全てのコアに対してクロック周波数を可能な限り引き上げる自動ブースト機能です。

特に、マルチスレッド処理が求められる状況では、Precision Boost 2がその真価を発揮し、複数のコアをバランスよく活用することで、全体的な処理速度を向上させます。

Precision Boost 1では、特定の条件下でCPUのクロック速度を自動的に引き上げる機能を持っていましたが、動作は主にシングルコア、または、少数コアに限定されており、クロック周波数の制御も段階的でした。

これに対して、Precision Boost 2は、より細かい粒度でのクロック速度調整が可能になり、CPUの全てのコアに対して動的にクロック速度を調整することができます。

また、温度や電力消費に基づいて動作するため、CPUが過熱することなく効率的に動作し、ユーザーはより安定したパフォーマンスを享受することができます。

Precision Boost Overdrive(PBO)

Precision Boost Overdrive(PBO)は、ブースト制御拡張機能で、Precision Boost 2の動作範囲を超えてブースト性能を引き出すための技術です。

簡単に言えば、CPUの自動ブーストを、ユーザーの環境に応じてさらに緩和・強化するセミオーバークロック機能です。

基本的にはこの機能はOFFですが、ユーザーがONするとシステムが環境に応じてクロック周波数を引き上げます。

ブーストテクノロジーとは言え、オーバークロックの一部なので、保証対象外となるので使用に注意が必要です。

この技術は、AMD Ryzenの2000シリーズから搭載されており、K付きのハイパフォーマンスモデルに対応しています。

通常、Precision Boost 2は、AMDが定めた安全な制限(電力、電流、温度)の範囲内でブースト動作を行います。

一方で、PBOは、その制限をマザーボードや冷却性能に応じて拡張し、より高いクロックやブースト持続時間を引き出すことができます。

Precision Boost Overdrive 2(PBO2)

Precision Boost Overdrive 2(PBO2)は、電力と温度の制約を考慮しながら、CPUの能力を最大限に活用するため、効率的なパフォーマンス向上を実現する技術です。

PBOをさらに進化させた第2世代の技術ですね。

この技術は、AMD Ryzenの5000シリーズ(Zen 3アーキテクチャ)から導入されており、末尾が「X」のモデルに対応しています。

それ以外のモデルは一部対応しているようなので、気になる方は公式ページの仕様などを確認しましょう。

PBO1とPBO2の主な違いは、PBO1の機能をさらに進化させた点にあります。

PBO1は、CPUの性能を最大限に引き出すために、電力と温度の制限を緩和し、CPUがより高いクロック速度で動作できるようにする機能です。

一方、PBO2では、CPUの各コアが個別に最適化され、より効率的にオーバークロックが行われます。

これにより、特定のタスクに対して、より高い性能を発揮することが可能になります。

また、PBO2では、AMDの新しいアルゴリズムが導入されており、CPUの温度や電力消費をより細かく管理することができます。

これにより、システム全体の安定性が向上し、長時間の使用でも安心して高性能を維持できます。

Extended Frequency Range(XFR)

Extended Frequency Range(XFR)は、冷却性能が優れている環境において、通常のブーストクロック上限をさらに引き上げるというものです。

Precision Boostは、AMDが定めたブーストクロック上限まで自動で上げる技術であるのに対して、XFRは、冷却性能に余裕があるときに限り、その上限をさらに突破できるという追加的な仕組みです。

AMDが初代Ryzen(Zen)~Zen+世代で導入したブースト技術で、オーバークロックの一種ではあるものの公式によると保証対象内とのことです。

Extended Frequency Range 2(XFR2)

Extended Frequency Range 2(XFR2)は、AMDの第2世代Ryzenに導入された自動オーバークロック技術で、CPUの性能を最大限に引き出すための重要な機能です。

XFR 1.0と比較して、XFR 2.0はより広範囲の条件で動作し、より多くのコアに対して同時にブーストをかけることができるため、全体的なパフォーマンス向上が期待できます。

この技術は、CPUの冷却性能に依存しており、優れた冷却システムを備えたPCでは、より高いクロック速度を維持することができます。

これにより、ユーザーはハードウェアのポテンシャルを最大限に活用し、効率的なパフォーマンス向上を実現します。

Ryzen 3000(Zen 2)シリーズ以降は、Precision Boost 2 の動作が非常に柔軟かつ細かくなったため、「温度が低ければより高クロックで動作する」というXFR的な動きもPB2に統合される形で吸収・廃止されました。

また、Precision Boost Overdrive(PBO)やCurve Optimizer(※)の登場により、より自由かつ安全にクロックの最適化が可能になり、XFRの役割は終わりました。

※Curve Optimizerは、AMDのRyzen 7000シリーズ以降のCPUに搭載され、電圧と周波数の関係を調整して低電圧化を実現する機能です。

まとめ:ブーストテクノロジーと一言で言っても色々ある

ブーストテクノロジーについて基本的な知識とIntel・AMD別に詳細なブースト機能を解説しました。

改めて重要なポイントをまとめておきます。

- ブーストテクノロジーは、CPUの性能を一時的に引き上げる自動制御機能

- 負荷 / 温度 / 電力などから必要に応じてクロック周波数を引き上げ

- IntelとAMDでは名称や仕組みに違いがある

- オーバークロックは手動制御で通常保証対象外、ブーストは通常保証内

ブーストテクノロジーは、CPUやGPUなどのプロセッサが、一時的に性能を引き上げるための技術です。

基本的には「必要なときだけ自動的にクロック周波数を上げる」仕組みで、普段は省エネ、高負荷時はパワフルという柔軟な動作を可能にします。

IntelとAMDの両社はそれぞれ独自のブースト技術を展開しており、「Turbo Boost」「Precision Boost」といった名称に加え、バージョンごとに細かな違いや進化が存在します。

また、特定の条件下でさらに高性能を引き出すPBOやTVBなどの追加機能も登場し、性能チューニングの幅が広がっています。

ブーストテクノロジーと一言で言っても、その内容は多岐にわたります。

しっかりと理解して、パーツ選びや運用に役立てていきましょう。

![]() ケンさん

ケンさん

CPUのメーカーや型番の見方、性能の目安などの基本知識、性能面や互換性の観点から選び方も解説しています。

≫ 関連記事:自作PCのCPUの選び方【性能面 / 機能面 / 互換性】

PCパーツと通販サイトを選ぶだけで、見積もり、互換性チェック、電源容量計算ができるツールも開発したのでぜひ活用してください。 最大5つの構成を保存できるので色々な構成を試せます。

≫ ツール:自作PCパーツの見積もり・互換性チェックツール

ジサログ:自作PC初心者ガイド

ジサログ:自作PC初心者ガイド